两级反转,我国科研人才实现反向"掐尖"?

据《南华早报》2024年12月23日的报道,全球知名生物学家王存玉从加州大学洛杉矶分校(UCLA)辞职回国,担任北京大学担任临床医学院院长。然而这一现象并非偶然,根据美国arxiv平台的研究数据,仅过去四年间,已有3878名顶尖科学家选择"离美归国"。

近年来,中美之间的科技竞争日趋激烈,全球顶尖科研人才的流动趋势则更深刻地反映了这一变化。以往,中国是高层次科研人才的主要流出国,美国则吸引了全球各地的优秀科技精英。

而这些科学家回国意味着美国吸引全球各地的优秀科技精英的时代已然成为过去式。那么为什么会出现这么大的反转呢?本文将从人才回流背后的中美科研环境差异出发,解析科研人才流动趋势的原因,及其对全球科技竞争格局的深远意义。

美国科技吸引力的隐忧

美国长期以来在科研领域具有全球吸引力。无论是哈佛大学、麻省理工学院(MIT)等世界顶尖高校,还是国家科学基金会(NSF)提供的强大经费支持,都吸引了无数优秀学者。然而,近年来,美国科研环境已显露出许多问题,弱化了其对国际顶尖科学家的吸引力。

首先,美国国内的科研经费分布日益不均。据不少在美科研人员反映,经费竞争日趋激烈,大量资源集中于"主流"领域,部分非热门学科研究的支持力度明显下降。

比如2025年2月9日,美国国家科学基金会提出30亿美元年度预算计划,仅此前预算的三分之一。

此外,美国的移民和签证政策逐渐趋紧,尤其是针对华人学者的限制愈加严苛。不少科学家无法获得长期稳定的身份,被无法预期的生活状态折磨。

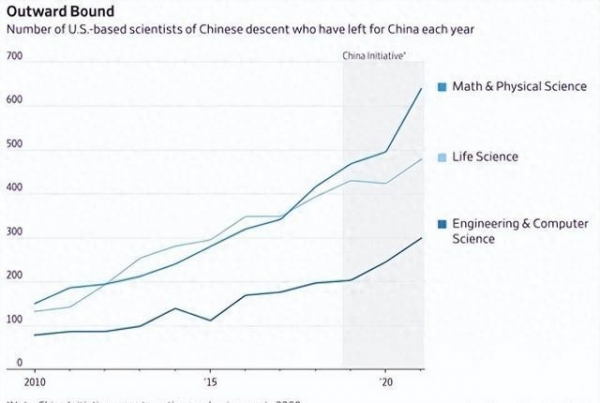

特朗普政府时期实施的"中国行动计划"(China Initiative)更是引发了华人学术群体的强烈不满。一些华裔科学家因学术合作被无端调查,引发了学术界"寒蝉效应"。这些因素叠加,使得美国科研环境对非本土科学家的包容性出现下降趋势。

中国科研吸引力大幅提升

与美国形成对比的是,中国近年来在吸引高层次人才、改善科研环境方面取得了显著进展。通过政策改革和资源倾斜,中国为国际科学家的归国或来华提供了强有力的支持。

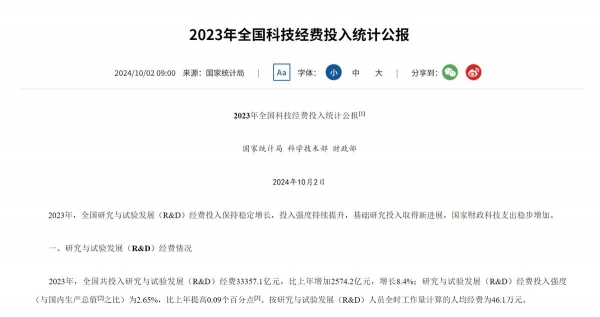

首先,中国在科研投入上的快速增长为引才提供了基础保障。财政数据显示,2023年我国研发经费投入总量突破3.3万亿元。这些资金被广泛用于建设实验室、资助创新项目以及支持高风险基础研究。

另外,针对归国科学家,中国推出了诸多行之有效的引才计划,包括"中国科学院国际人才计划""国家自然科学基金委员会外国青年学者研究基金"等,为其回国后的衣食无忧、高效科研打下坚实基础。

更重要的是,中国科技管理制度正在向更高效、更开放的方向改革,不少华人科学家归国后发现,他们在国内的科研环境更自由,资源分配更加灵活,学术发展的上升空间也更大。这种工作模式的优越性吸引了包括菲尔兹奖得主丘成桐在内的大量顶尖科研专家。

科研人才流动的深远影响

科学人才的流动,不仅意味着个体职业选择的变化,更深刻地折射出全球科技竞争力的此消彼长。这股"人才归国潮"对中美双方都带来了深远的影响。

首先,高层次人才的大量回流,提升了中国在国际科学界的整体影响力。以生物学为例,谢晓亮曾任哈佛大学化学与化学生物系终身教授,2018年回国后在北京大学组建单细胞基因组学研究中心。他在单分子酶学和单细胞基因组学方面有重要贡献,推动了相关领域的发展。此外,国际顶尖科学家的加入,也推动了中国自主创新生态的快速成形。从基础理论研究到产业化技术应用,中国在芯片、人工智能、生物医学等领域的进步,为其在全球产业链中赢得了新优势。

对于美国而言,人才流失是一个潜在危机。全球科技竞争的核心在于人力资源,高端人才的外流不仅会削弱其科研实力,还可能影响其在前沿技术领域的国际领先地位。人才流失带来的另一个连锁效应是产业竞争力削弱,尤其是在生物医学、人工智能等依赖于科研人才的高端行业,美企可能逐步面临技术优势被挑战的局面。

面对这一局势,美国试图通过一系列政策改革来扭转局面。例如,拜登政府计划对移民政策进行调整,扩大H1-B签证名额,并对高科技人才的移民申请提供更多倾斜。但这些政策的实施效果仍需时间观察,短期内难以根本性扭转人才外流趋势。

未来展望:科技竞争更需"筑巢引凤"

中美间科研人才流动格局的变化背后,是新兴与传统科技中心力量此消彼长的缩影。人才流动意味着机会,也意味着挑战。在未来的发展中,两国如何处理好竞争与合作的关系,或将决定这场全球科技争夺战的最终走向。

正如鲁迅先生所言,"想看好花,一定要有好土;没有土,便没有花木。"高端科技人才的竞争,本质上是科研环境和资源的竞争。

中国如今已经搭建起良好的科研环境,并吸引了大量人才归国。但未来更重要的一点,还是继续优化科研管理和团队协作模式,真正让人才的创造力得以充分释放。归国只是起点,为这些科学家持续提供创新和产出的动力,才能让中国在全球科技竞争中赢得主动。

对于美国来说,科技中心的地位并非牢不可破。如何在全球化背景下保持资源的开放性,重新构建包容、高效的科研生态,将是未来能否重拾吸引力的关键。

全球科技发展需要竞争,也需要合作。当前的人才竞逐只是阶段性的体现,最终的目标应是为人类的共同文明进步创造更多奇迹。