近日《纽约时报》网站的一篇文章引发广泛关注,文中惊呼"中国工厂比美国、德国或日本的自动化程度更高"。美媒聚焦中国制造业的机器人大军,深入剖析了其对中国制造业带来的变革性影响。

在当今全球制造业格局中,自动化程度已然成为衡量一个国家或地区制造业竞争力的关键指标。国际机器人联合会的数据为中国制造业的自动化发展提供了有力佐证:中国每万名制造业工人拥有的工业机器人数量仅次于韩国以及新加坡,位居世界第三。这一数据直观地反映出,中国在制造业自动化进程中已取得了令人瞩目的成就。

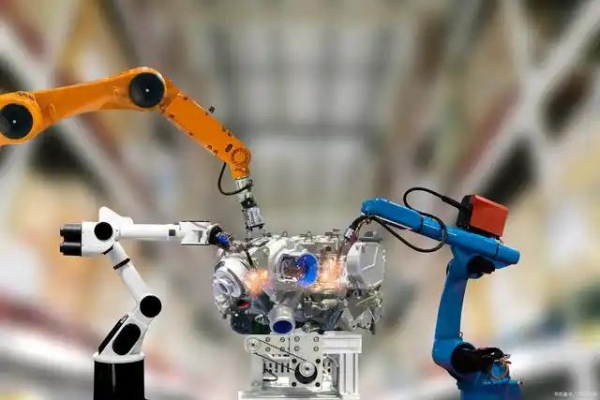

中国制造业的自动化发展并非仅局限于大型汽车工厂等大型企业。令人惊叹的是,众多小作坊也纷纷踏上了自动化之路。以广州一家仅有11名工人、生产廉价烤箱和烧烤设备的小工厂为例,其老板正准备向一家中国公司购置带有摄像头的机械臂。该设备借助人工智能技术,能够自主学习焊接烤箱侧面的操作,并在最少人工干预下重复这一动作。而在仅仅四年前,同样功能的系统只能从外国机器人公司高价购入,费用约14万美元,如今中国公司给出的价格仅约4万美元。这一价格上的巨大落差,使得众多像这样的小工厂主得以投资自动化设备,极大地推动了中国制造业自动化的普及。

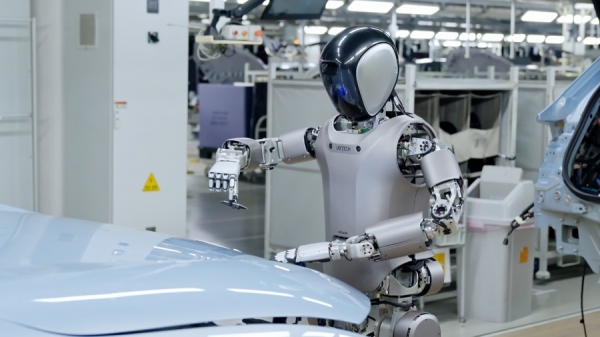

反观美国,尽管其汽车工厂也在使用自动化技术,但其中许多设备却来自中国。过去20年间,大多数新建的汽车组装厂都选址在中国,围绕这些工厂,自动化产业在中国蓬勃发展。不仅如此,中国公司还积极收购海外先进机器人供应商,德国的库卡便是典型例子,收购后大部分运营也转移至中国。大众汽车在合肥的电动汽车工厂便是一个缩影,全厂1000多台机器人中,仅有一台来自德国,其余均产自上海。

中国制造业自动化发展迅猛的背后,有着坚实的人才支撑。中国的大学每年培养约35万名机械工程毕业生,以及大量电工、焊工和其他训练有素的技术人员。相比之下,美国大学每年仅培养约4.5万名机械工程毕业生。美国一家领先的机器人制造商联合创始人坦言,寻找技术娴熟的员工是其面临的最大挑战之一。人才数量与质量上的差距,进一步凸显了中国在制造业自动化领域的优势。

中国制造业自动化的高度发展,不仅彻底改变了自身的制造业模式,还带来了诸多实际效益。一方面使得中国工厂有能力将出口产品价格维持在较低水平,增强了产品在国际市场的竞争力;另一方面,在应对特朗普高关税以及贸易战等外部冲击时,具备了更强的韧性和优势。这一系列成果,无疑是中国制造业长期以来在技术创新、产业升级以及人才培养等多方面持续投入与努力的结晶,也难怪美媒会发出如此惊叹。在未来全球制造业竞争中,中国凭借先进的自动化技术,必将占据更为重要的地位,引领着制造业发展的新潮流。