每到夏天,不少中老年人喜欢带着孙子孙女去公园戏水、游泳,觉得亲水活动既能纳凉又能锻炼身体。但你是否想过,看似清澈的湖水、温热的温泉,里面也可能藏着一种你看不见,却能致命的寄生微生物?

特别是这几年,韩国、日本、美国等地陆续报告了"食脑虫"病例,一种名叫耐格里阿米巴原虫的病原体正悄无声息地盯上了那些喜欢亲水却忽略防护的人群。它不是影视剧里的怪物,却比怪物更可怕--致死率高达97%,没有特效药。

很多人以为只有热带国家才会有奇怪的寄生虫,但温泉、游泳池、水上乐园,甚至自家后院的水缸,只要水温超过26℃,"食脑虫"就可能大量繁殖。

你以为它远在天边,其实可能就躲在你泡脚的水桶里。

我们对细菌、病毒的警觉性很高,却对这种原虫几乎零认知。它不靠被喝进肚子致病,而是"钻鼻而入",直接进入大脑,造成原发性阿米巴脑膜脑炎(PAM)。

简单来说,就是从鼻腔一路打通"天灵盖",就像是细菌界的"爆破专家",速度之快令人无法想象。

一项发表于《新英格兰医学杂志》的研究显示,该病从感染到死亡平均仅需5天,最短病例仅48小时。

为什么这么致命?因为它不像普通感染那样有明显早期症状。初期只是头痛、发烧、恶心呕吐,跟普通感冒没什么两样。

等到出现颈部僵硬、癫痫、意识模糊,往往已经发展成致命脑炎。此时,即使送进ICU也难以挽救。

你可能觉得不就是游个泳吗,哪有那么巧?可事实是,这种"巧合",每年都在全球几十个病例中上演。2023年韩国的那位患者,仅仅是在温泉中泡了十分钟,5天后就再也没醒过来。

问题的关键不在于"食脑虫"罕见,而在于我们对它的无知。

大多数人不知道,应避免在未经处理的水体中进行鼻腔冲洗活动;不知道高温天气里的自然水体水位低、流速慢,正是"食脑虫"最喜欢的环境;也不知道在水中憋气、跳水、冲浪等行为会大大提高鼻腔进水的风险。

你以为鼻子只是呼吸的入口,但对"食脑虫"来说,它是直通脑子的高速公路。

在治疗方面,情况也不容乐观。目前尚无针对性强的抗原虫药物能够迅速清除它,唯一被认为可能有效的是美国FDA紧急批准的一种实验性药物miltefosine,但有效率依然极低。

根据《柳叶刀·感染病》2022年的回顾性分析,在全球范围内已记录的443例PAM病例中,仅有17人存活,生存率不足4%。

为什么它这么难治?因为它一旦进入大脑,人体免疫系统几乎无法识别它,更无从防御。

它通过释放蛋白酶破坏脑细胞结构,造成大面积脑组织坏死。传统的抗生素、抗病毒药物对它几乎无效,就像用木棍打飞机。

在预防方面,很多人认为只要不喝生水就万事大吉,这其实是对寄生虫传播路径的一种误读。"食脑虫"根本不是喝进去的,而是经鼻侵入的。鼻腔防护才是真正的关键。

具体可行的做法包括:

第一,避免在夏季高温时段(尤其是午后)在湖泊、温泉等自然水体游泳或泡澡。尤其是水体静止、浑浊、温度超过30℃的地方,风险极高。

第二,使用鼻夹或防水鼻塞进行防护,特别是儿童和老年人。鼻腔结构较小、免疫力较低,更容易受侵。

第三,避免用未经煮沸或过滤的水进行鼻腔冲洗。特别是"洗鼻器"的使用者,很多人图方便直接用自来水,但自来水中可能携带该原虫。即便水质达标,也不代表对这种原虫无害。

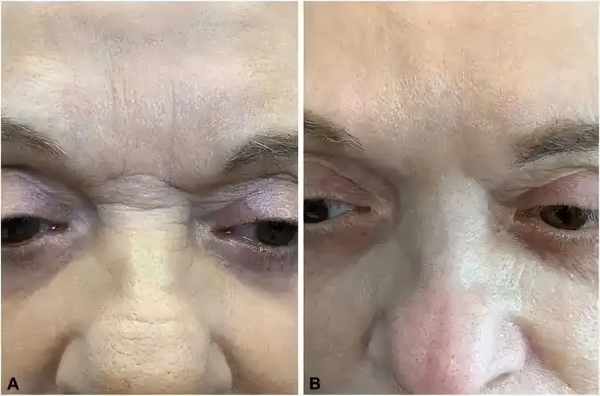

第四,对于慢性鼻炎、高血压、糖尿病患者,应特别注意鼻腔屏障的完整性。这类人群因鼻腔黏膜较薄,抵抗力较差,更容易成为"入口"。

从跨学科角度来看,近年来的神经免疫学研究表明,大脑的免疫屏障比我们想象中脆弱得多。传统观念认为脑部是"免疫特区",但"食脑虫"的入侵正在颠覆这个认知。

2021年《自然·神经科学》的一项研究表明,大脑中的淋巴系统其实远比想象中复杂,且对外来原虫反应滞后。这也解释了为何"食脑虫"可以在极短时间内突破多重防线。

而从营养学角度看,一项由日本京都大学进行的动物实验发现,缺乏B族维生素会显著降低脑部神经元对外来病原体的防御能力。这提示我们,日常饮食中维持营养均衡,尤其是维B族的摄入,也可能间接影响脑部抵抗力。

那么有没有人群特别容易中招?研究显示,儿童和中老年人是两个高危群体。

前者因为鼻腔结构未发育完全,后者则因免疫力下降、鼻黏膜老化。尤其是60岁以上、患有慢性病、经常泡温泉的朋友,需要特别留意。

你可能会说:"我一辈子都泡温泉,怎么没事?"

确实,感染率极低,但一旦感染,后果极为严重。就像买彩票,多数人不中,但中奖的不是幸运,而是灾难。

关键不在于恐慌,而在于认知和细节。"食脑虫"并不可怕,可怕的是我们以为它离自己很远。