"知彼知己,百战不殆。"

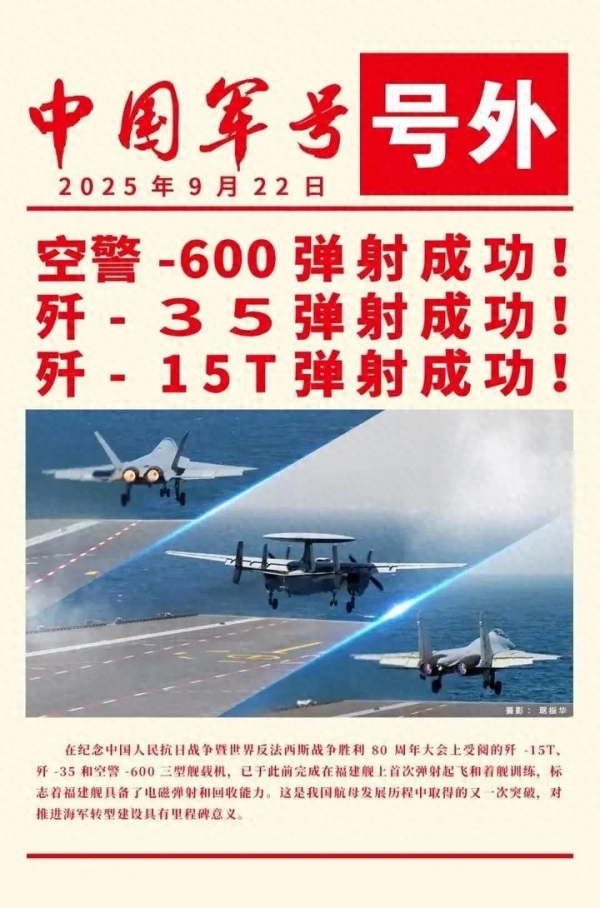

2025年9月22日,中国央视新闻公布了一条不算短的军机新闻:歼-15T、歼-35与空警-600在福建舰上完成了首次电磁弹射起飞与阻拦着舰训练,官方称此次训练验证了电磁弹射与阻拦系统的可靠性。

读这则报道,先把时间线和几个数字摆清楚,方便看清这件事的技术含义和战略意味。

把时间拉回来,福建舰不是临时拼凑的产品。它是中国首艘自主设计建造的电磁弹射型航母,采用平直通长飞行甲板,满载排水量在八万吨以上,下水时间是2022年6月17日,2024年5月进行了首次海试。

短短一年多,就从下水走到舰载机电磁弹射与着舰训练,速度被官方和一些观察者视为快于国际上同类航母建造的常规节奏。把建造到验证的时间压缩在这个区间,意味着系统集成、舰机适配、甲板作业流程等环节进展得比较顺利,也说明相关试验和调试投入了大量资源和人力。

三种机型的组合值得反复琢磨。歼-35定位为第五代隐身舰载战斗机,通过电磁弹射实现舰上起飞,这一步本身就有象征意义:如果报道属实,中国在舰载五代机电磁弹射方面处于全球前列。

歼-15T属改进型重型舰载机,兼顾对海、对空、对陆打击;空警-600则是舰载固定翼预警机,具备折叠机翼设计,搭载有源相控阵雷达,官方数据写出探测距离450公里、可同时跟踪300个目标、在200公里范围内数据传输延迟约0.3秒,抗干扰能力比传统技术高出若干倍,且每秒可处理约1.2Tb信息量。

这些参数放在一起看,三机的分工和协同关系就很明确:歼-35负责制空、歼-15T担负打击任务、空警-600充当空中指挥与态势感知中枢。官方评论把这称为"实战化体系",不夸张但也不过分谦虚,从体系作战角度看确实是航母战斗群的标准分工。

技术细节上有几件事必须提一下。电磁弹射对舰载机重量和机身结构适配要求高,报道强调福建舰已成功弹射起飞不同重量级的飞机:重型的歼-15T、中型的歼-35和固定翼的空警-600都通过了弹射验证。

这说明舰上的弹射器在推力输出、加速度曲线和发射控制上具有较好的可调性,同时阻拦着舰系统也足以承受不同飞机的着舰冲击。这类兼容性对未来舰载机编队扩展非常关键,因为只要弹射系统能兼容多机型,舰队的战术选择就更灵活。

空警-600的亮点要写明一点:报道提到它配备的机载电子支援测量(ESM)天线阵能精确定位敌方雷达信号,配合歼-15D实施电磁压制,并可引导PL-15等中远程空空导弹攻击目标。

把这个链条串起来看,就是"探测-定位-压制-引导"的电子作战闭环。空警-600在2025年9月3日的大阅兵中首次公开亮相,和空警-500A一道组成预警指挥机编队,由歼-16和歼-15T护卫,这次公开亮相把此前海试阶段的技术测试转向了更公开的战略展示。

外界反应也有意思。美国驻华大使馆在相关报道后在社交媒体上只发了一个"转发"字,既没有配图也没有评论。这种反应被部分观察者解读为审慎回应,有人揣测它意味着关注但不想马上过度解读。

官方舆论中央视节目"玉渊谭天"将福建舰的三大能力概括为覆盖第二岛链的打击范围、多机型体系化作战能力,以及对地区局势影响力的提升。把这三点放在一起看,就是把一艘舰、一套弹射系统和三型舰载机看作一组战斗力密集体:远距感知、制空保障、火力投送和电子对抗集合在一个平台上,战区内的编队运用方式会更丰富。

把战略语境往外推一步,有两点值得注意。

第一是时间尺度:从2022年下水到2024年完成舰载机弹射训练,时间窗口较短,说明相关产业链、测试验证流程和人员训练节奏被压得较紧。

第二是系统化打通的速度:不仅是单机的飞行验证,更多是舰载机与舰体系统、信息链、武器链的联调,像空警-600所述的"0.3秒数据传输"与"每秒1.2Tb处理能力"都意味着舰载态势感知和武器指令的延迟在可控范围内,这对现代海战决策节奏至关重要。这类能力能否在复杂电磁环境下长期稳定发挥,仍需在更多海试和实战化演练中检验。

从战术层面谈影响,覆盖第二岛链并不只是口号。空警-600的探测半径给出450公里,这一数值在一定海域可把敌方空中或海面目标提前纳入警戒圈,给歼-35和歼-15T提供更长的反应时间。歼-15D实施电磁压制并协助PL-15实现中远程拦截的描述提示了一种联合打击模式:预警机提供目标情报,电子战飞机压制敌方感知,战斗机或导弹完成攻击。这套链条如果在实战中稳定运转,对于航母战斗群的自卫与远程打击能力都有明显提升。

外部环境与舆论同样值得观察。公开场合露面的节奏与官方话语,有时既是信息披露也是心理战。把空警-600在大阅兵上与护航机一同亮相,以及在央视专栏中强调福建舰的影响力,都是在把"硬实力"通过公开方式转化为国际话语场中的存在感。对手看到的不只是硬件参数,还有那种"能做什么"的想象空间。外交层面的"转发"式回应说明对方在这类信息面前采取了谨慎策略,避免迅速升级论调。

现实里还有不少细节值得用户和读者自己琢磨。比如报道里提到空警-600的抗干扰能力比传统技术"高出500倍",这是一个很醒目的数字,听起来有力量感,但对这个数值的量化标准和测试场景需要进一步透明化才能下更严谨的结论。还有"1秒处理1.2Tb信息量"的说法,提示了处理速度的大量提升,但如何在复杂电磁、强干扰环境中维持数据链完整性和指挥可靠性,才是真正的考验。

网络上对这件事的反应已形成若干主流声部。下面把网友评论做个归纳,列举几条主要观点,供参考:

- 有网友写到:"电磁弹射能同时发射轻重不同飞机,说明技术过线了,队伍训练也上了台阶。"这种声音强调技术与训练的配套意义。

- 另一类评论是战术冷静派:"参数听着漂亮,关键是系统能不能在实战里连续稳定工作,不是一次演练能证明的。"这类评论提醒公众区分试验成功和实战可用。

- 还有人把话题拉到外交层面:"美国使馆只发个'转发',说明对方也在观察,不想当下过度表态。"这条反应带有一定揣测性质,关注信息传播与外交信号。

- 也有文化向的调侃:"航母天天练就像运动员备战,终于到了'赛场'秀肌肉的时候。"语气轻松但反映出民众对军事新闻的浓厚兴趣。

- 少数评论针对具体技术数字表示怀疑:"450公里、0.3秒、500倍,这些需要更透明的数据背景。"这类评论呼吁更严谨的数据来源和评估方法。

结合报道与这些公众反应,有几点可以提炼成对读者更实际的观察角度。第一,福建舰的技术进展展示了中国在航母与舰载机系统集成方面的能力提升,这值得关注但不应简单等同为全盘作战能力的即时兑现。第二,空警-600等平台带来的信息感知与指挥能力,是现代海战的核心,如何把海、空、电子战与导弹武器链在复杂环境中稳定联动,仍是能否形成持续战力的关键。第三,信息公开与外交回应构成了另一条战场,观测各方言辞和动作能帮助判断地域安全格局的微妙变化。

任何一次技术验证,都既是能力展示也是长期考验的开始。对于读者朋友,如果你对福建舰的电磁弹射、歼-35的舰载隐身能力或空警-600的数据链有不同看法,欢迎在评论区说出来,咱们把观点摆在阳光下讨论。

总结一下要点:时间线、三机分工、系统兼容性、数据能力与战术链条,以及舆论与外交反应,这几条构成了此次事件的主轴;未来要看的是这些技术能否在长期演练和更复杂环境下持续稳定运行,这才是真正决定能否转化为可用战力的关键。