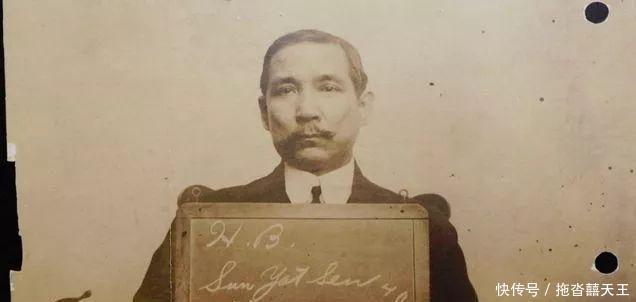

最近看一部好多年前的电视剧《辛亥革命》,其中一个片段让人比较有感触。同盟会内部一些人怀疑孙中山将革命经费中饱私囊,于是掀起一波"倒孙"热潮。苏曼殊和尚替孙中山说话道:你们都是一帮老大爷,一天天都只是伸手找孙先生要钱,你们可知道作为一个革命者,你们也有化缘的义务?

这个片段让我在想一个问题,孙中山干革命那些年,革命经费都是从哪里来的?对此,我有几个不完全的总结。

首先,孙中山的家人做出了巨大牺牲。

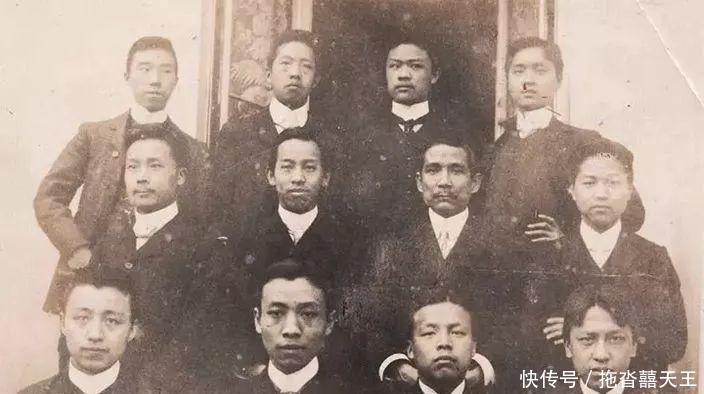

孙中山的长兄孙眉在夏威夷经营经营牧场,这使得孙家家境好过大多数中国人。孙中山能受到良好教育、学医,都跟他哥哥的资助有莫大关系。

包括后来孙中山在干革命的道路上,孙眉也给予了巨大支持。孙眉为了帮助弟弟搞革命,曾经还低价出售农场部分牛羊,凑得6千多美元。据统计,到1904年孙眉濒临破产前,已先后为弟弟的革命事业捐献了75万元!75万元这到底是个什么概念呢?孙中山多次发动武装起义,需要招募雇佣兵,这些军人的月薪是20元。可见,75万元是很庞大一个数目了。

除了孙中山的家人,还有一些仁人志士也是倾家荡产为革命。比如国民党元老张静江为了赞助革命,甚至卖掉自家工厂。香港富商李纪堂为了革命也搞的家道中落,当时革命党在广东发动的很多起义,都是李纪堂捐助的。

第二个收入来源主要就是向海外华人募捐,这也是最大的革命经费来源。

据不完全统计,温哥华致公堂曾捐款一万港币,加拿大华侨总共捐款超过7万港币,很多北美华人甚至捐出整月工资。南洋不少华侨工人、农民和小商贩为了中国革命事业,也捐出多年积蓄。

孙中山在其自传中透露,有一名叫黄启祥的越南华侨,他开了一个豆芽菜店,他为了革命拿出多年的积蓄几千美。而当时开办一个书报社只需要一千美元左右。

应该说,那时候的海外华人的确都是非常爱国的。他们大多是因为在中国生活不下去了,才到海外谋生。接受了先进的文明和思想后,都认识到推翻满清统治的迫在眉睫,都希望看到一个强大富庶的祖国。这大概就是为什么很多海外华侨为了革命,能捐献出自己一生积蓄的原因吧。

但是这些海外华人华侨捐款也有一定的盲目性,连康有为这样的保皇党居然也能到处募捐筹款,结果这位康南海先生把华人们捐的钱都拿去买房、开银行了。

发行"公债"也是革命党的一个重要收入来源。

早在1895年,孙中山的兴中会章程就规定,成员可购买价值10银元的股票,待民国建立后偿还100元。

后来孙中山还以同盟会或个人名义发行"公债",回报率更高。不过,由于清廷的预备立宪和革命党多次起义的失败,发行"公债"的效果并不好,人们对武装革命产生了质疑,觉得君主立宪或许是较好的方式。孙中山的革命陷入了低谷。

总之,这些"公债"民国建立后也没能兑现,民国都穷得像鬼似的,怎么可能还款。辛亥革命成功后,袁世凯就"攫取了革命果实",孙中山又成了光杆司令。那些买了"革命公债"的人就当时捐献革命了吧。

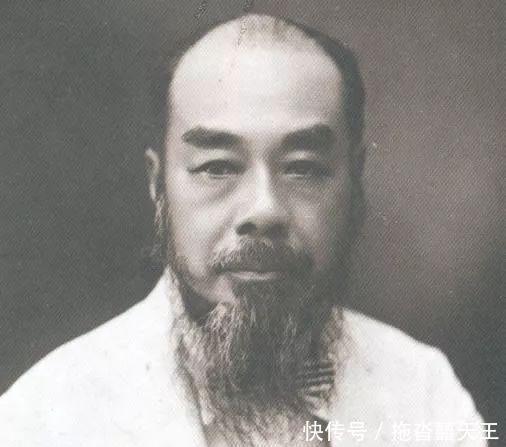

你可能不会想到,满洲皇亲也曾捐助过革命。

1907年初,孙中山领导的同盟会陷入困难。因起义屡败,经费捉襟见肘。就在这是突然有人送来一万元巨款给孙中山。这笔巨款竟然是陆军大臣铁良和肃亲王善耆送的!善耆还有一个身份,可能你更熟悉,他是川岛芳子的生父。

为什么满洲亲贵送钱给孙中山呢?原来他们是希望孙中山只搞政治革命,不要排斥满人。当时孙中山的口号"驱除鞑虏,恢复中华"挺响的,铁良和善耆这样做,大概为给自己留一丝余地吧。

孙中山干革命那些年,钱筹了不少,但是在用钱上却有点简单粗暴了。革命党人并没有真正发动起中国底层人们,他们总是希望用钱收买会党或雇佣兵。这导致大把钞票撒出去,却经常收效甚微。

1908年云南河口起义,黄兴亲率雇佣来的义军进攻,行军不到一公里,手下雇佣兵义军就向天开枪,喊苦叫累。黄兴再三抚慰也没用,最后无奈折回返。这种逗比的情况,在当年起义时发生过不少。

如果孙中山把筹集来的钱,在中越边境建立一个军事学校,就像后来黄埔军校那样,或许革命早就成功了吧。

孙中山筹集的那些钱,好多都打了水漂,始终没能用到建立属于自己的军队上来,不能不说是一种遗憾。"枪杆子里出政权"这句话的核心其实是--自己的枪杆子,不是租来的,雇佣来的。