所谓"嘉靖大倭寇",一直都有学者言日本人参加的数量实际是很少的,大部分是中国的走私贸易者,以及追随他们的各色人等,时过境迁,再看当年,戚继光、余大猷对付的倭寇,到底是被海禁所逼的中国人,还是日本的罪恶势力?

(抗倭的民族英雄戚继光)

历史上 "嘉靖大倭寇"的真相究竟是什么?他们是"真倭"还是"假倭"?所谓"倭寇"到底是日本人还是中国人?

大明朝"片甲不得入海"到底是朱元璋的天朝自居拒绝文明还是另有原因?

明朝倭寇,日本到底扮演者什么角色?是罪恶的黑手还是无辜的路人?

朱元璋禁海,是拒绝文明还是抵制日本倭寇?

倭寇一般指13世纪至16世纪期间,以日本为基地,活跃于朝鲜半岛及中国大陆沿岸的海上入侵者。曾经被归于海盗之类,但实际上其抢掠对象并不是船只,而是陆上城市。

《元史》上关于倭寇第一次侵扰的记录,是元朝至正十三年(公元1353年),数千倭寇窜犯澎湖列岛,毁弃元朝"巡检司"在当地的要塞工事,劫掠大批钱粮扬长而去,此后倭寇对台湾的侵扰便日渐频繁。

到了元朝末年,倭寇的"开工点"又发生了变化,此时中国北方连年战乱外加自然灾害,"抢劫利润"大大降低,富庶的福建,广东等省份成了倭寇首选。

说起明朝海禁,不能不提起明朝开国皇帝朱元璋的"片甲不得入海"的国策,这一政策为后来的历任统治者开海禁形成了祖宗法制的阻碍。

对于朱元璋死后,倭寇的沿海侵扰,人们更多的是埋怨在"全球贸易化"之下的闭关锁国让中国失去先进的文化融合,成为倭寇的源头,事实真的如此么?

朱元璋颁布海禁令的时间,比欧洲的大航海时代早100年左右,因此,海禁对于西方世界也没任何影响,根本不存在所谓"拒绝先进文明"的成份。

明朝的海禁基本上就是针对日本海盗的。明朝期间,日本处于战国时期,其间短暂出现过中央政府,便立即向明朝纳贡称臣,官方贸易随即展开。

日本中央政府的势力一旦被削弱,纳贡称臣便消失,官方贸易也跟着消失。而日本对于贸易的渴望,加上战国时期的混乱,造成他们的贪得无厌,官方朝贡贸易并不能满足他们的财富欲望。

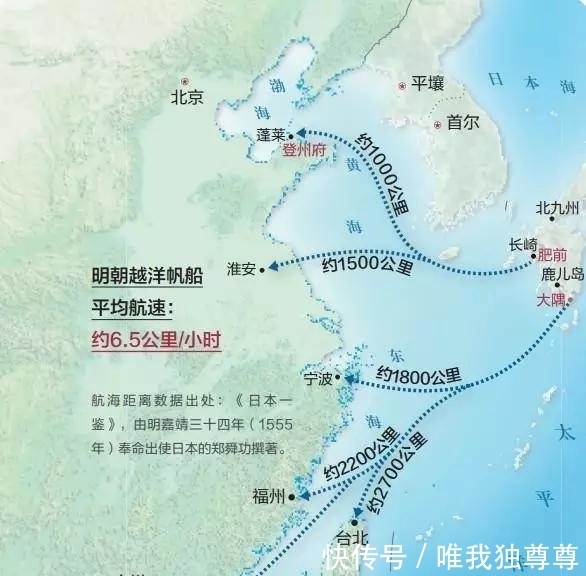

从地理位置上说,日本列岛到中国沿海十分方便,而且轻易可以到达的地点范围很广,即使明朝曾经在宁波等地设立过针对日本的专门贸易机构,也难以在漫长的海岸线防范无孔不入的日本海盗。

因此,我们应该很明确地看到,明朝的海禁不是拒绝与先进文明交往,而是要阻断野蛮文明的干扰,其用意类似秦始皇当年修建万里长城,目的是要阻断游牧民族对于农耕文明的破坏。

所以,明朝的海禁换一个说法可以称之为"海岸长城"。顺便提一下,罗马帝国为了阻断野蛮人的侵扰,也修建了哈德良长城。

如果说是海禁政策引起海盗和倭寇,为何只有日本有大量的海盗?其他东南亚国家都没有?甚至没有来自葡萄牙和西班牙的海盗团队?

戚继光所剿倭寇,和日本到底是什么关系?

现在有一种说法认为,所谓倭寇,其中绝大多数是中国人,因此,明朝与倭寇的战争,其实是中国的国内矛盾,是中国沿海居民反抗朝廷海禁政策的结果。戚继光围剿倭寇,还不算是民族英雄的说法。

这种观点基本上是炒某些日本学者上个世纪50年代的冷饭。表面上看,在明朝的很多记载中都提到,倭寇里面"真倭"(日本人)只占"十之一二",也有到三成的记载。

但是,这并不能证明说抗击倭寇是中国内部的事情。我们可以从以下几个方面来分析。

首先,倭寇成员以中国人居多的现象出现在明朝中后期,也就是16世纪中期倭寇危害最为猖獗的时期,为何元末明初的时候倭寇中没有中国人?

明朝初期,国力强盛,百姓生活比较富足稳定,倭寇成员中几乎没有中国人。但是,到了明朝中后期,土地兼并的剧烈,民生逐渐凋零,长期的海禁政策与倭寇不断入侵的破坏,严重影响了沿海居民的生活来源。 加上抗击倭寇一开始成效并不大,致使沿海地区某些中国居民铤而走险,加入走私与海盗的行列。

因此,我们看到戚继光在抗击倭寇的同时,也在同时镇压农民造反。明朝中后期的倭寇有时确实与沿海地区农民造反遥相呼应,这是中国国内矛盾与外部矛盾互相联合的结果,而非单纯的国内矛盾。

其次,我们从徽州人王直在日本建立了自己的海盗基地,不断派遣倭寇侵犯中国沿海来看。他每次在中国沿海富裕地区掳掠的物资都到哪里去了呢?都被他自己消耗掉了吗?

如果是这样,日本政府为何要无偿地给王直提供海盗基地?很显然,王直等人从中国沿海掠走的物资,大都成为日本军阀混战、封建割据的物质基础。

而日本给予他的回报就是,为这个无法回到中国的罪犯提供立足之地,并允许他建造专门用来从事海盗活动的船只和武器等一系列优厚的待遇。

甚至,汪直称王,被大明所忌,但是在日本却成一方势力,当下更多不明真相的人认为汪直势力庞大,在海外建立国度,但在日本当时的势力状况下,能允许这件事情?

再次,明朝中后期倭寇最为猖獗的时候,也是日本国内军阀混战最严重的时期。各路军阀一方面需要大量的物资补给,另一方面也没有更多的人手投入到海盗行为中。

因此,这一时期倭寇中的中国人其实是正好做了日本军阀的马前卒和帮凶,成为与日本政府和军阀割据势力相互利用、狼狈为奸的共同利益集团。

有人将倭寇中的这些中国人比喻为抗日战争期间的伪军,我觉得还有点类似。现在某些企图为王直翻案的人说,王直手下的日本人其实是王直的雇佣军。

事实恰恰相反,王直的私人海盗武装,其实是日本的雇佣军。《明史》中记载:"汪直勾诸倭大举入寇,连舰数百,蔽海而至。"

"勾诸倭"一说,某种程度上说明了王直在日本海盗中的真相。由于王直等人对中国沿海的情况更加了解,他们勾结日本的海盗势力引狼入室,造成的危害便更大。

这就是典型的汉奸行为,无论处于什么样的原因做了海盗,但是勾结外人,将矛头对准自己的同胞,这就是典型的"汉奸""国贼"行为,不可原谅。

(倭寇和海盗的中转站:双屿岛)

倭寇的消失,原因不是大明,而是日本政府

倭寇真正的消失是在17世纪。日本德川幕府驱逐欧洲人,迫害被欧洲人传教的基督徒,彻底实行闭关锁国政策以后,西太平洋上的倭寇才彻底消失。

这就说明,日本政府对于海盗行为是有很大控制能力的。当初在东亚海面的海盗行为对日本有好处,所以日本政府放任倭寇,以获取自己的经济利益。

但是,到了17世纪,日本如果继续从事海盗活动,不光要受到中国政府的打击,还要受到武力更加强大的欧洲人的打击,于是不得不用闭关锁国的政策保护自己,从而中止了几百年来危害西太平洋地区的海盗行为。

16世纪中期,戚继光等人剿灭了以中国人为首的倭寇之后,倭寇的危害大大减少,但并没有立即全部消失。

其中原因,一方面是因为戚继光等人剿灭的只是盘踞在中国沿海岛屿的倭寇,并没有深入到日本本土,因此,还有很多日本人或以日本为基地的倭寇继续做着海盗的营生。

另一方面是因为葡萄牙人、西班牙人已经在东亚海面出现,而中国也开放了海禁,日本已经有可能通过与这些欧洲人的交易获得必需的物资,从而减少了对于中国的海盗行为。

所以,说白了,倭寇的海盗行为是日本政府或地方割据势力公开支持的。在倭寇危害中国沿海的300年历史中,绝大部分时间里,倭寇的主要成份都是日本人。

只有在16世纪中期,由于中国国内的矛盾上升,导致一批中国人加入到倭寇的行列,并且由于他们对中国沿海更加了解,因此危害更大。

而当日本政府真正开始控制的时候,危害中国及东南亚的海盗活动才彻底消失。

总而论述,倭寇之出现,是与日本的武士阶层的特性分不开的。日本学者井上清著《日本历史》一书中说:"杀人、劫财、强盗为武士的习性。" 而在日本自13世纪起的两次变乱(南北朝对立、战国时代)之中失去知行领地的武士成为浪人后率先向海外寻求出路而形成海盗。

此后,日本沿海大名(如大内、细川)见有利可图,便加以支持,于是形成有组织的侵略行经。及至王直等汉奸败类加入以及明代海防废弛、国内土地兼并严重等情况,遂导致了嘉靖时代的倭寇大规模入侵。

那么,至于倭寇对我国人之种种罪恶,书不尽书,只是更多的学者将这认定为国内的阶级斗争,我不敢苟同。

只想概然叹曰:倭患明是倭人侵我华夏,杀人抢劫,放火奸淫,无不为之,而我后人尤谓此乃阶级反抗的正义斗争,亡命于倭患之先人,若在天有灵,其视之当做何想?