前言

契丹太祖耶律阿保机获得最高统治权后,建立了契丹国。为了实现自己称霸北方的愿望,便制定了征讨渤海国的计划。渤海国被征服后,辽只是在形式上占领了渤海国,渤海国内不断发生反叛辽的统治事件。为了更好的控制和治理渤海国遗民,辽太祖在渤海国原有基础上建立了东丹国,并让自己的大儿子也就是当时辽国皇太子耶律倍当上了东丹王。但不巧的是耶律阿保机在班师回朝中突然驾崩,耶律阿保机次子耶律德光在其母亲的支持下继承皇位,为了防范其兄,也为了加强巩固对渤海遗民的统治,耶律德光将东丹国南迁。

一:东丹国南迁的历史背景

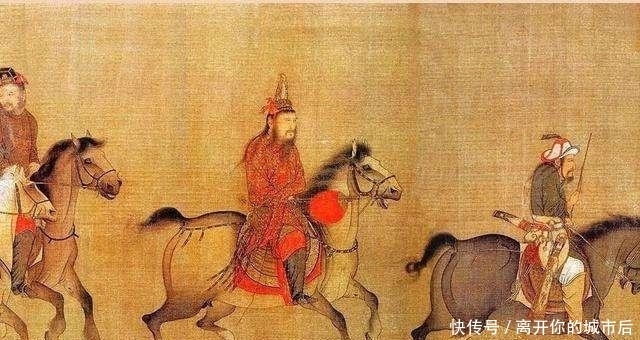

唐朝咸通十三年(872年),耶律阿保机出世,他自幼聪敏,才智过人,三个月便能行走,满百日便能说话,长大成人后,身体魁梧健壮,胸怀大志,而且武功高强。907年正月,契丹迭刺部领袖耶律阿保机统一八部,并"播柴告天,即皇帝位"。贞明二年二月(916年),阿保机建立契丹国,模仿汉制,自称皇帝,是为辽太祖,国号为契丹,建元神册,都临演。

耶律阿保机

辽东自古就是历代统治者重视的战略要地,因为当时的渤海国不管是从经济上、还是军事上都处于优势地位。为了称霸北中国,获得最高统治权的辽太祖耶律阿保机开始积极扩张,为了获得辽东丰饶的土地,并消灭在背后威胁自己的渤海国,实现其称霸北方的理想,东进辽东并攻打渤海国自然而然的成为了耶律阿保机重要的政治策略。

为入据辽东,辽太祖做出了一系列的准备:首先,辽太祖打击了活动在该地区的奚、室韦、霭等部族,并迫使他们臣服。其次,辽太祖"筑长城于镇东海口",扼住渤海国咽喉要冲。接着,辽太祖在辽东地区修筑三座州城,分别为东平府、沈州和辽州。这样,辽形成了一条以辽阳府为中心,北有辽州、沈州,东南有镇东海口长城的一条弧形防线,为进攻渤海做了充分的准备。

渤海对契丹的进攻早有防备。当时的渤海国幅员广阔、生产力发展水平远胜契丹,且渤海军队士兵向来善战,将领也都有智谋,善骑射,具有较强的战斗力,当时有"至有三人渤海当一虎"之说。辽太祖入据辽东之时,渤海国处于外敌环绕之中。于是,渤海国派使者向契丹进行朝贡,采取权宜之计换取短暂的和平。天赞四年(925年),辽太祖耶律阿保机再次借渤海国出现内乱,率领近二十万的军队进攻渤海国。天显元年(926年)春,契丹占领了渤海国。

契丹只是形式上占领了渤海国,其实并未站稳脚跟。同年三月,原渤海国长岭、安边、莫日领、定理等府纷纷起兵,其中铁州声势最大,辽太祖命耶律德光统帅兵马逐一讨伐。从结果上来看,辽在攻灭渤海国后,渤海遗民并未臣服于辽,他们不断的反抗极大的削弱了辽对渤海故地的控制。

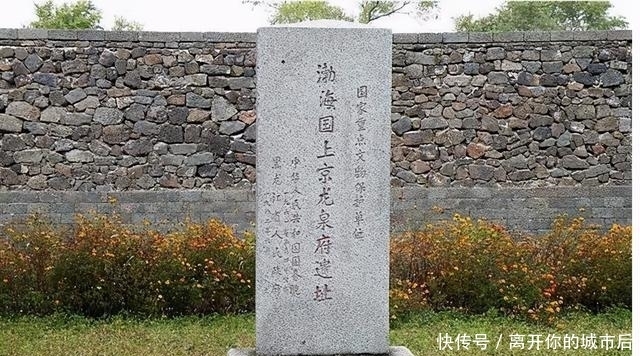

契丹国在形式上占领了渤海国,但是仍存在着渤海国残余势力。仅在926年当年,安边、莫日领、定理、南海、铁州和长岭等地均发生了渤海遗民反叛辽统治的事件,时间最久的长达半年。辽太祖意识到占领一个国家并不是靠突袭首都就可以完成的,为了消除渤海移民的反抗意识,稳定对渤海移民的统治。天显元年(926年)四月,辽太祖在渤海国原有基础上建立了东丹国,并让自己的大儿子也就是当时辽国皇太子耶律倍当上了东丹王,也就是东丹国的统治者。

东丹国作为契丹的附属国,仅在外交上有一定的独立权。在官员任用上,东丹国的最高统治阶层以契丹贵族为主,原渤海国官员只能辅政。天显三年(928年)七月,东丹国仅建立三个月时,辽太祖离世。在辽太祖离世后,契丹统治集团面临着巨大危机,东丹国南迁成为势在必行之事。

天显三年(928年)底,辽太宗耶律德光登基称帝。次年十二月,接受耶律羽之的建议将东丹国整体迁徙至辽东地区进行安置。原因如下:

安抚反叛渤海移民。在历史上,渤海与辽的冲突由来已久,从渤海与辽发生的营州之乱就可看出。696年,唐朝营州都督赵文翎虐待契丹人引起了契丹人强烈不满,契丹将领李尽忠和刺史孙万荣杀死营州都督赵文翎,攻破了营州。926年,渤海国虽然被辽所灭,但是大量的渤海移民的反抗心理并没有消除。面对渤海遗民的反抗活动,从辽太祖时期开始便不断将战争中俘虏的渤海人迁入内地。东丹国建立后,辽太宗耶律德光将东丹国内几乎全部渤海遗民迁至辽东。

削弱耶律倍力量。东丹国建立伊始,辽太祖耶律阿保机任命太子耶律倍为东丹国王。但天有不测风云,耶律阿保机在班师途中突然病逝,阿保机的妻子述律平临朝摄政,述律平不喜欢自己的长子耶律倍,而是偏向自己的次子耶律德光,再加上在耶律阿保机西征的过程中,耶律德光战功卓然,逐渐掌握了契丹国的军事实权。927年(天显二年)十一月壬申,二十五岁的耶律德光在述律后的支持下继皇位,为辽太宗。本应该继承皇位的耶律倍,虽然未能继承皇位,但作为东丹国的国王,其在辽东内部和东丹国的影响依然很大,再加上渤海国有着领先契丹国经济、文化等方面的优势,耶律德光不得不对其忌惮。为了巩固自己的地位,耶律德光对远避东丹国的耶律倍百加戒备,辽太宗通过南迁东丹国,达到了削弱耶律倍的目的,并最终迫使耶律倍"浮海适唐",曾经离皇位仅一步一遥的耶律倍,接这样走向了弃国出走的道路。

为入主中原奠定基础。从政治上说,辽太宗继位初期,所面临的形式非常的复杂,虽然辽的军事实力强大,但是其经济水平相对低下。所以,在辽太宗继位后,入主中原的计划逐步成为了国家的一项重要战略。东丹国在经济上有着相对辽的经济实力和经济优势,因此,为了实现辽太宗的自身统治,为了平衡新旧统治区之间的经济差异,就制定了东丹国南迁的政策。

辽东优越的自然条件。从经济上说,东丹国气候适宜,地势平缓,水流众多,是重要的农耕场地,其农业基础远远领先于当时辽控制的其他地区,当时契丹作为从游牧民族发家的,农业相对落后。尽管东丹国从农业基础较好,但是渤海地区纬度较高,多为山地丘陵,并不具备大规模开展农业生产的条件。对比渤海故地与辽东地区,后者的自然条件更适宜大规模的农业生产,将东丹国南迁至气候更加温和的辽东地区,可以达到农业生产的最优。

综上,为了解除契丹南下的威胁,辽太祖在占领辽东后,开始在当地建立军事防御体系并修建大量州城。渤海国灭亡以后,辽太祖为了消除渤海遗民的反抗意识,稳定对渤海遗民的统治,开始在其故地建立东丹国。辽太宗继位后,开始实施南迁政策,有政治上和经济上的原因,这些原因构成了东丹南迁的历史背景。

二:东丹国南迁过程

东丹国南迁政策实际上是由辽太宗提出的,从天显三年(928年)十二月到天显六年(931年)四月结束,东丹国的迁徙经历了三个阶段。

在东丹国南迁之前,此地已经由辽太祖迁徙渤海及汉族移民围绕着东平地区设置了十四个州县。东丹国南迁计划,大致可分为三个阶段。

第一,都城迁徙阶段。东丹国的迁徙并没有从州县开始,而是由都城开始,这是因为东丹国迁徙政策制定较早,有充分的准备时间。第二,其他州县迁徙阶段。东丹国普通州城的迁徙应该发生在天显四年(929年)初至天显五年(930年)四月。这一时期,东丹国数十个原渤海府、州、县被强制迁往辽东地区,并进行重新安置。第三,中央官署重置阶段。东丹国南迁之后,为了实现辽加强对东丹国的控制,政府对中央官署进行了改造和完善,最大的区别是中台省及相应官职的变化。中央官署完成重置,标志着东丹国南迁的真正完成。

出于安抚反叛渤海遗民、削弱耶律倍力量、为入主中原奠定基础、渤海本身自然条件和统治政策等因素的考虑,辽太宗耶律德光将东丹国南迁至辽东地区,东丹国迁徙辽东之后,形成一个以辽阳为中心新的统治区域。

东丹国南迁辽东的州城数量:根据史书及石刻资料记载,辽太宗共设置了二府、二十七州、二十六县及三个府州并称之州来安置移民。这些州县有些是为了移民而新建置的,也有的是原本存在而重新同名建置的,体现出明显的扩大和重新设置痕迹。

东丹国南迁辽东的人口数量:辽将东丹国南迁至辽东的过程中共迁徙了多少东丹国的人口,史料并没有给出一个非常精确的数字,根据前人研究,有辽一代共向契丹全境迁徙了原渤海国六府及其属州、县的渤海遗民,规模达几十万人。

在提出南迁东丹国的建议之后,辽统治者很快将其确立为国策,并对渤海移民进行了统一、有组织的大规模迁移。在安置移民的过程中,有的是直接迁到了原同名州县,有的则是迁到了辽原有州县,但不管是哪种迁徙模式,迁徙后的渤海移民都不是独立生活,而是与契丹、汉等民族混居。

缓和了广大渤海人的反抗情绪。虽然渤海国被耶律阿保机所灭,但是渤海遗民的反抗意识和抵触心理仍然存在,东丹国南迁以后,渤海移民不得不和契丹、汉等民族混住,这就打破了其原有的制度和管理模式,有利于契丹的稳定。

推动了辽东地区的开发。渤海国虽然技术发达,经济水平较高,但是因为其纬度较高,加上可耕地较少。而迁后的辽东地区气候温和,可耕地多,再加上渤海国的技术,这就推动了辽东地区的农业发展,为辽东地区提供了大量的劳动力。

稳定了辽太宗的统治基础。辽太宗在其母亲的支持下继位,所以一直防备其作为东丹王的哥哥耶律倍。东丹国南迁后,这就将其兄耶律倍与其原有的势力相隔绝,这就稳定了其统治基础。

后记

东丹王以太子不得帝位,心理上不太满。耶律尧骨当皇帝以后也继续不信东丹王,以各种方法压迫东丹王。东丹王在海边步行时遇到了后唐使节,于是携带高美人以及所藏图书,投奔在开封的后唐明宗。明宗以庄宗后宫夏氏为之妻,赐姓名为东丹慕华,又赐光禄大夫检校太保安东都护兼御史大夫上柱国渤海郡开国公,食邑1,500户,再改姓名为李赞华。

虽然东丹王的母亲不喜欢他,但是东丹王极孝诚,经常派人去给母亲问安,不仅如此,其还秘传情报,在后唐明宗崩逝,其国内乱时,联合契丹和后晋皇帝进攻洛阳。后唐继位皇帝明宗养子李从珂派李彦绅杀东丹王,年仅38岁。东丹王虽好学问,在医巫间山之绝顶,但他的性品之短是燥急、好杀人,在后唐时候,喜欢吸人血,刺姬妾之肪吸血,脾仆也害怕通行他的门前。结果,妻夏氏也削发为尼。 他的文弱不适于国初之皇帝,因燥急之性与恶习,也没在其母后之眼。

后来,人皇王之子永康王阮即皇帝位,以叔父安端封明王嗣东丹王位而以老衰不久而逝,以后不再任命国王,为什么废除东丹国?到圣宗时期,契丹国国势甚为强盛,已经不必对渤海人的怀柔。认为大的目的已经达成,所以只是废弃用途而已。