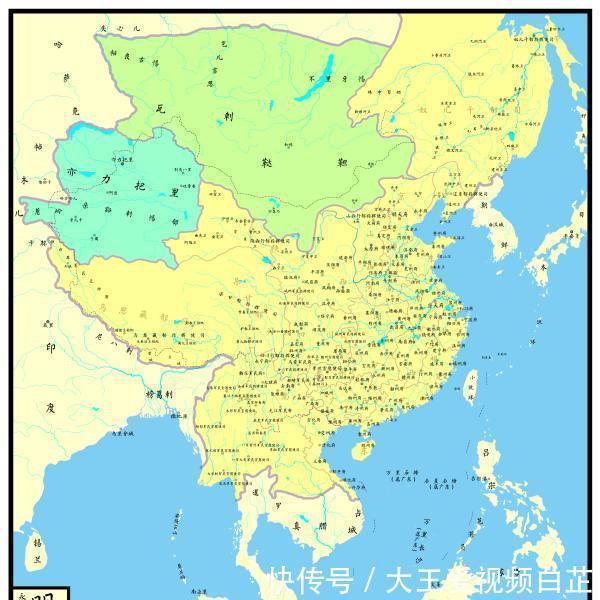

一,奴儿干都司

明朝建立后,公元1375年(明洪武八年),在东北地区南部设置辽东都指挥司使。1395年(明洪武二十八年),明总兵官周兴等进军到脑温江(今嫩江)、忽刺温河(今呼兰河)和斡朵怜(今依兰县城西马大屯)一带,海运漕粮派官招抚,始建卫所制,设指挥使和千户。1409年(明永乐七年),明廷决定,升奴儿干卫为奴儿干都指挥使司,简称"奴儿干都司",驻奴儿干城(今黑龙江下游黑龙江与亨滚河汇合处右岸的特林地方,即元朝征东元帅府的故地)。奴儿干都司为地方最高一级的军政合一建制,直隶于明朝中央政府。

关西七卫:洪武初年相继内附,设有安定、曲先、阿端、罕东、赤斤蒙古、沙州、哈密七卫,史称"关西七卫";其后哈密卫沦陷,以安定、曲先、阿端、罕东、赤斤蒙古、沙州、罕东左卫为"关西七卫"。

哈密卫:元为哈密力。永乐二年(1404)内附,嘉靖八年(1529)明廷正式放弃哈密。

安定卫:元为撒里部畏兀儿。洪武七年(1374)内附,正德七年(1512)废。

阿端卫:元属撒里部畏兀儿。洪武七年(1374)分设阿端部,洪武八年(1375)置阿端卫,正统年间废。

曲先卫:元为曲先答林元帅府。洪武初年内附,正德七年(1512)为蒙古占据,废。

赤斤蒙古卫:元属沙州路。洪武十三年(1380)属明朝,寻复为蒙古占据,永乐二年(1404)置赤斤蒙古千户所于赤斤站,八年(1410)升置赤斤蒙古卫;正德八年(1513)废。

沙州卫:元为沙州路治。永乐二年(1404)蒙古一部内附,正统十一年(1446)废。

罕东卫:元为罕东。洪武二十五年(1392)之后内附,洪武三十年(1397)置罕东卫,正德年间废。

罕东左卫:成化十五年(1479)析罕东卫置罕东左卫于故沙州城,嘉靖七年(1528)废。

三,乌思藏都指挥使司

乌思藏都指挥使司,简称"乌思藏都司",是中国明朝对今西藏自治区除昌都地区以外的大部分地区以及锡金、不丹的最高军政管辖机构。

洪武五年(1372)乌思藏内附,六年(1373)置乌思藏卫(今拉萨),属西安行都司;七年(1374)改置乌思藏都指挥使司,治所乌思藏。明朝政府还采取"僧官制度",封喇嘛教僧人为卫所的指挥使、同知、通判等官。最高僧官为法王,任乌思藏都指挥使,世袭。西藏地区与明朝中央政府是隶属关系。

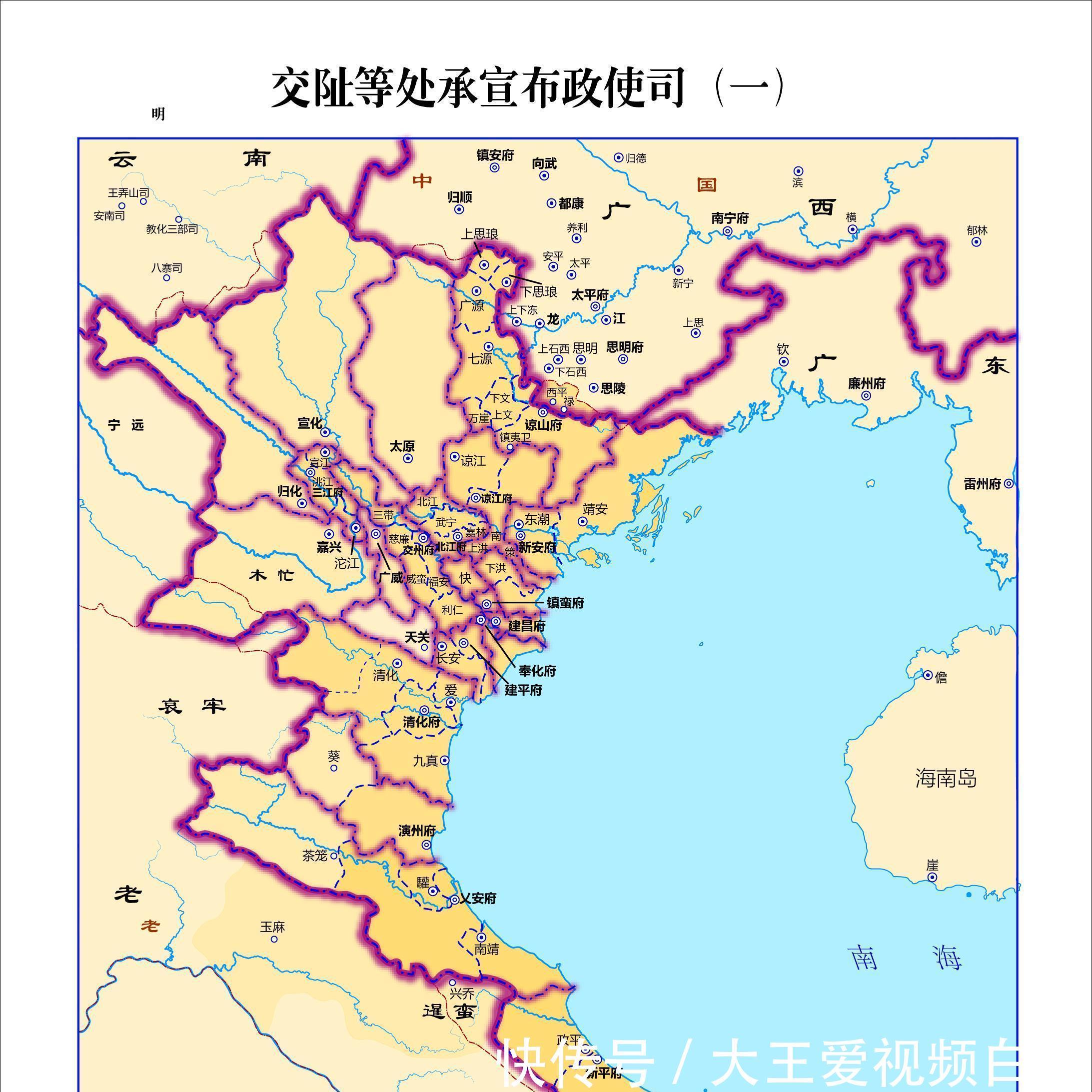

明成祖永乐五年(1407年)设置交趾承宣布政使司,属于明朝地方一级行政机构,布政使司下设十五府、三十六州、一百八十余县。1428年交趾承宣布政使司被废弃,被废弃原因是因为明朝派到交趾的官员中虽有深得交趾民心的好官,但更多的明朝官员比如宦官马骐、三寿等在当地作威作福,盘剥交趾老百姓,导致交趾民怨沸腾,叛乱不断,让明朝政府觉得交趾是个大累赘,因此明宣宗于宣德三年(1428年)正式废除交趾承宣布政使司,让交趾独立。

当年明成祖朱棣"郡县安南"的决定是经过深思熟虑的,有着更深层次的战略考量,那就是实现明朝在中南半岛的军事存在,与郑和船队遥相呼应,从陆路和海路共同巩固西洋朝贡体系。"郡县安南"之后,明朝可以更容易地控制中南半岛,近可制占城、暹罗、真腊诸国,远可控满刺加及半岛附近的苏门答刺、旧港、瓜哇、泞泥等国。明成祖曾说:"安南黎贼悉己就擒,南海之地廓然肃洁。"正道出"郡县安南"最直接的影响。明宣宗放弃交趾后,极大的损害了明朝在东南亚地区的威信,也使明朝中央政府对西南土司的威信打击重大。宣德"弃置交趾"所造成的消极影响是长期的和致命的,这一事件沉重地打击了明朝在西洋地区的国际声望,动摇了明朝的宗主国地位,并引发一系列地缘地震,导致外番多不来朝贡,再加上之后停止水师下西洋,使明朝在南海地区的军事存在消失,进一步导致明朝在东南亚的朝贡体系松散与瓦解。

五,云南等处承宣布政使司

明朝洪武年间,在云南承宣布政使司下除了正式府州,还设有南甸、干崖、麓川平缅三个宣抚司,及木邦、孟养、缅甸、八百大甸、车里、老挝六个宣慰司。永乐年间又设有底兀剌、大古刺、底马撒三个宣慰司。后来,大古喇、底马撒和底兀剌三个宣慰司因路途遥远,脱离了与明廷的关系,麓川平缅宣慰司故地也于正统九年(1444年)改置为陇川宣抚司,又升南甸州、干崖长官司为宣抚司,这样就形成了"三宣(宣抚司)六慰(宣慰司)"及其下辖的司(长官司等)。"三宣六慰"的长官都由当地部族或政权的首领世袭,内部自治,但经济上要承担朝廷的"征役差发"和"贡赋",土兵(地方军队)要接受朝廷或上级的调遣。因地理位置的不同,这些土司又分为江内和沿边江外两种,明朝对它们的统治方式和控制程度虽不相同,但它们都是明朝疆域的一部分。

嘉靖六年(1527),孟养宣慰司宣慰使思伦联合孟密、木邦力量,攻陷缅甸宣慰司,杀宣慰使莽纪岁,莽纪岁之子莽瑞体逃至下缅甸的底兀剌宣慰司(即洞吾),被当地土司"养为己子"。1531年莽瑞体在底兀剌建东吁王朝,后一路北侵,至1607年大明仅剩三宣六慰中的三宣和六慰中的车里慰。

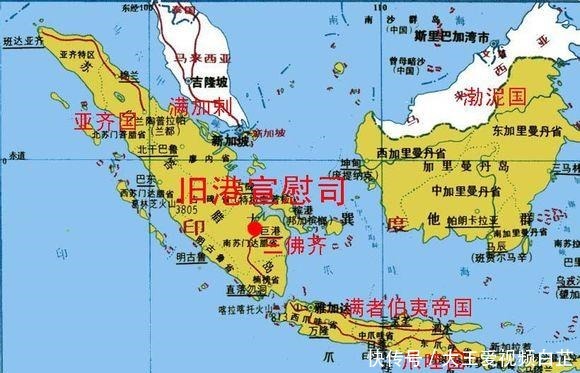

六,旧港宣慰司

旧港宣慰司为大明行政建置,是大明一部分。政府驻地位于今印度尼西亚苏门答腊巨港,是大明当时驻西洋(永乐年间的称谓)最高行政机构,也是当时明朝领土最南端,首任旧港宣慰使为施进卿。由于明帝国废弃交趾以及不在派水师下西洋,明朝对海外各国的威慑力消失,1440年满者伯夷向大明露出獠牙,吞并了大明的旧港宣慰司。