今天是世界防治中风日,中风又叫脑卒中,它是由于脑部血管突然破裂或突然阻塞,导致大脑血液供应障碍,从而引起突发脑组织损伤的疾病总称。《中国脑卒中防治报告(2023)》显示,我国40岁及以上人群脑卒中现患人数达1242万,中风有哪些症状和危险因素?

专家表示,中风分为缺血性中风和出血性中风,也就是脑梗死和脑出血两种,其中,缺血性中风患者占到中风总患者数的约80%。

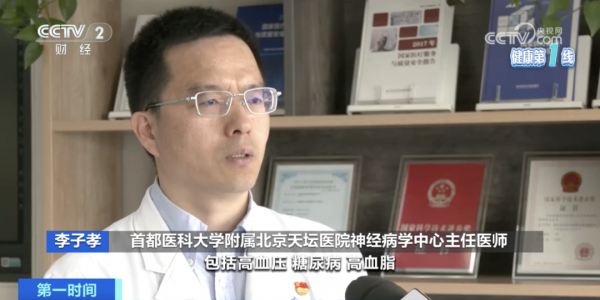

首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心主任医师李子孝:随着年龄的增加,动脉粥样硬化就会增加,高血压、糖尿病、高血脂,还有心脏房颤的危险因素,同时包括长期的吸烟、酗酒,久坐等不良生活习惯,这些都是诱发中风很重要的危险因素。

此外,专家提醒,中风呈现发病率高、复发率高以及并发症多的特点,情绪过度兴奋时;夏季高温天气突然到寒冷的空调房;过度运动大量出汗时;压力过大或过劳时等也容易发生中风。

学会中风"120"识别法及早发现科学救治

专家介绍,中风患者平均发病年龄在65岁左右,但近年来,40岁以下的年轻人中风也并不少见,起病形式各有不同。如何快速识别中风及时就医,至关重要。

专家表示,贯穿患者发现症状、到院就诊和接受治疗的整个流程中,时间延误越少,患者越可能获得良好的结果。急性中风快速识别方法,需谨记口诀"中风120"。

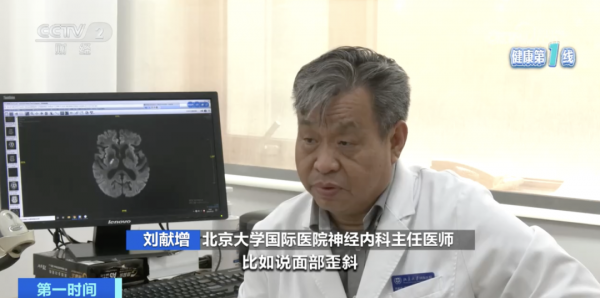

北京大学国际医院神经内科主任医师刘献增:"1"看面部的不对称,比如面部的歪斜,"2"是两侧肢体的不对称,可以双举上肢看看哪一侧肢体坠落,一般坠落侧的对侧大脑会有问题。"0"往往指的是功能的缺失,比如聆听语言,同时出现表达问题、吞咽问题、意识障碍等问题,这都属于"0"的一类。一旦出现中风"120",立刻拨打120进行紧急救治。

专家告诉记者,一旦出现了症状,缺血性中风及时开通血管、恢复脑组织充足的血液灌注,保证机体正常运行,是目前最常用的治疗方案。

专家:中风可防可治重在预防警惕复发

国家卫健委发布的资料显示,我国缺血性脑卒中的年复发率高达17.7%,脑卒中发生后进行及时系统的康复训练以及有效的预防是减少患者复发、残疾和死亡的重要手段。

国家卫健委发布的数据显示,中风后有五到七成的患者会出现不同程度的功能障碍,需要积极地进行康复治疗。

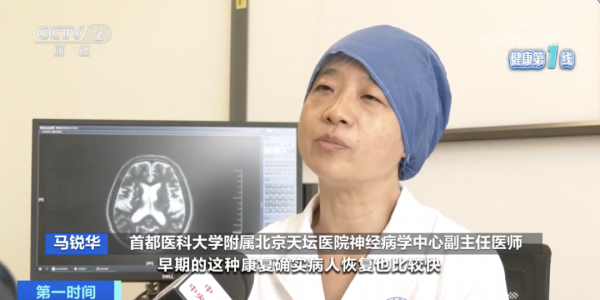

首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心副主任医师马锐华:强调早期康复尽早开始,半年到一年的时间,早期的康复病人恢复也比较快。脑血管病是包括多学科的治疗,需要长期治疗、长期预防,可防可治。

专家建议,患有高血压、高血糖、高血脂等高危人群应提高警惕做好预防,戒烟限酒,控盐控糖。40岁以上人群应每年进行体检,及早发现有无血压血脂血糖的异常,尽早治疗。

2000年到2019年中风是全球第二大死因

在全球范围内中风带来了多大的经济影响?现在,还有哪些新技术可以及时介入治疗?

在全球范围内,脑卒中,也就是中风,是导致死亡和残疾的主要原因之一。发表在医学杂志《柳叶刀》的研究指出,在2000年到2019年期间,中风是全球的第二大死因。

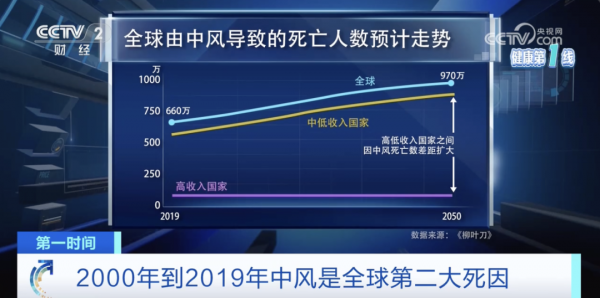

并且世界卒中组织和《柳叶刀》合作的报告还预测,如果在预防和治疗方面没有取得重大突破,那么,随着人口增长和老龄化,每年全球因中风而死亡的人数会从2019年的660万人,增长到2050年的大约970万人,增长率高达47%。并且,高收入和中低收入国家之间的差距还在不断扩大。

世界卒中组织提醒,全球25岁以上的人群中,每四个人就有一个人在其一生中会有患中风的风险,并且值得注意中风的发病率还有年轻化的趋势。美国卒中协会指出,过去十年,美国18岁至65岁的人群中,中风发病率增加了44%,其中,25岁至44岁年龄段的发病率增长尤为显著。

中风也给患者家庭乃至全球经济带来了巨大负担。这里直接的经济损失是医疗成本,间接的经济损失还包括患者往往会因为残疾而无法工作,从而会失去一部分收入来源,同时患者长期的康复护理也是一笔不小的开支。

《柳叶刀》的研究合计了直接和间接的损失,指出2017年全球因中风导致的经济损失总计达到了9121亿美元,预计到2050年经济损失还会增长到1.59万亿美元。

中风是一种可以通过采取更健康的生活方式,以及管理血压等指标来预防的疾病,而且早发现和早治疗也能显著提高治疗效果。值得关注,目前火热的AI技术在治疗中风上也有用武之地。

以色列初创公司推出了一种由AI驱动的头戴式医疗设备,该设备通过产生低强度的电磁场作用于脑部,希望能减少中风患者的残疾程度。

该公司已经在美国15家学术中心针对中度至严重的缺血性中风患者进行了临床试验。其近期公布的结果显示,尽管尚未达到统计学上的显著性,但积极采用电磁场疗法的患者,在3个月内摆脱残疾的可能性,是接受安慰剂治疗患者的两倍多。

该技术是首次将可穿戴设备与云端连接的治疗系统应用于中风患者,设备的便携性让患者可以在家中自主使用。这一技术已经获得美国食品和药物管理局FDA的突破性设备称号,公司还计划今年夏天在美国启动新一轮试验。