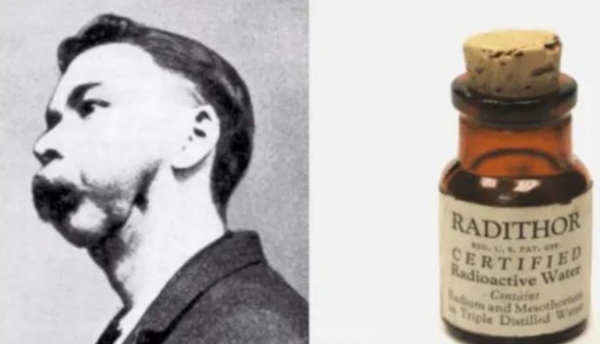

在20世纪初,居里夫人发现镭元素后,整个世界掀起了一阵狂热的"镭热潮"。彼时,人们对镭的放射性危害认知严重不足,反而深信它具有神奇的保健功效。1918年,哈佛大学辍学且毫无医学资质的威廉·J·A·贝利推出了所谓的"镭水",并大肆宣称这种含有镭元素的水能够显著增强身体机能。当时,甚至有医生将其作为处方药开给病人,且价格不菲。

埃本·拜尔斯,钢铁公司董事长之子,毕业于哈佛大学,身为业余高尔夫球手的他在社交界颇具名气。1927年,他因手臂受伤偶然接触到了镭水。拜尔斯在饮用后,自认为身体状况有所改善,于是便将镭水当作日常保健品。起初他每天饮用1瓶,随后逐渐增加至每天3瓶。就这样,到1930年10月,拜尔斯总共喝下了1400多瓶镭水。

然而,不久之后,他的身体开始出现诸多异常状况。先是体重急剧减轻,频繁遭受头痛的折磨,下巴也疼痛难忍,最初他被误诊为鼻窦炎。随着时间推移,情况愈发糟糕,他的牙齿开始脱落,下巴断裂。到了1931年,他的整个下巴完全消失,头骨上甚至出现了孔洞,全身骨骼如同被腐蚀一般逐渐瓦解。

1932年,在持续饮用镭水仅仅5年后,年仅51岁的拜尔斯与世长辞。他的离世引发了美国相关部门对镭产品的长期深入调查。随着调查的展开,公众对镭的盲目热情迅速消散,各类镭产品也纷纷从市场上撤下。拜尔斯被安葬在铅制棺材中,以防止可能存在的辐射泄漏。据说,在他去世20年后,医学研究人员挖掘其尸体时惊奇地发现,他的体内依然存在辐射,遗骸甚至还是温热的。

这一令人痛心的事件,成为了人们认识放射性物质危害的关键转折点。它促使各国政府和科研机构高度重视放射性物质的潜在风险,极大地推动了对相关物质的监管制度完善和科学研究的深入开展,从而避免更多类似的悲剧发生。