自4月4日中国正式宣布对7类中重稀土实施出口管制以来,短短11天,美国国内多个行业已经出现了肉眼可见的连锁反应。

从军工制造到电动汽车、从高科技企业到能源系统,美国各类企业正在真实地感受到断供稀土带来的压力。

最初还不以为然的声音,如今正在转变为焦虑的呐喊。

那些原本对"稀土"二字毫无概念的媒体、企业主和议员们,已经开始意识到:被中国卡住咽喉的滋味,并不好受。

企业焦虑

这一次的稀土出口限制,并非中国首次出手。

早在数月前,我国就曾对部分稀有金属实施管制。

而这一次针对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇七种中重稀土的精准反制,直接打在了美方"七寸"上。

美国虽然拥有少量稀土矿,但大多是轻稀土,且提纯技术落后,加工设施长期依赖中国。

因此即使有开采能力,也无法完成从原矿到高精度材料的闭环流程。

短短十余日,美国航空航天和军工企业首当其冲。多家军火制造商被迫暂停了部分零部件的采购计划。

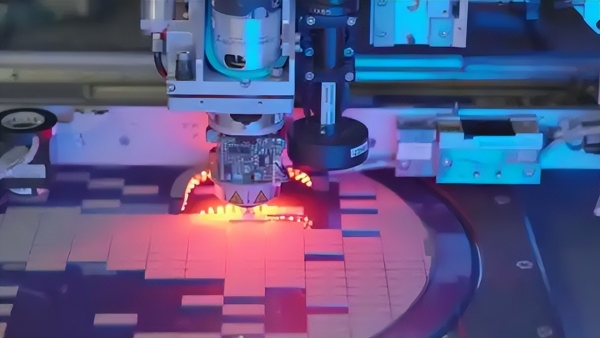

特别是正在研发中的第六代战机F-47,其关键系统所需的磁性材料、激光组件和高温合金,均严重依赖镝、钇等重稀土。

一家美军供应商高层在接受采访时直言,相关项目可能因此延迟交付。

更有甚者,军火商负责人甚至直接向中方渠道请求"放一马",希望能重新获得许可证,只是他们也清楚,决定权并不在中国企业,而在华盛顿。

电动汽车领域同样吃尽苦头。

原本库存有限的车企早已习惯于"按需采购",如今突遇原材料断供,只能眼睁睁看着生产线面临停工风险。

一些车企高管坦言,如果无法及时补充稀土材料,企业在未来30到60天内将不得不削减产能。

与稀土有关的还不仅是永磁电机和控制系统,光刻机的关键光源系统也离不开稀土材料支撑。产业链上任何一个断点,都会牵一发而动全身。

比企业的焦虑更严重的是政策层的困局。

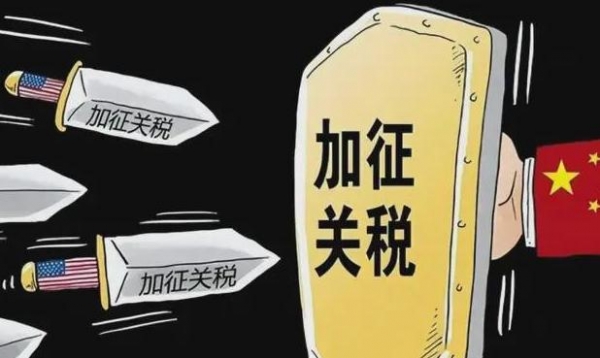

特朗普政府在推出所谓"对等关税"后,原本意图通过关税施压中国妥协,却未料到中国"手起刀落",选择用最有杀伤力的稀土来打回去。

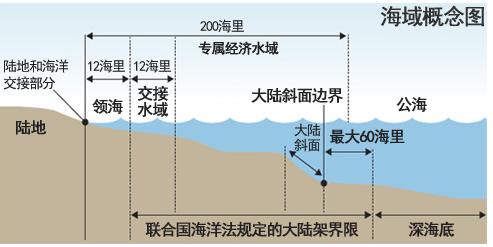

面对此困,美国高层提出了"另类解决方案":启用海底采矿资源,开发太平洋深海金属储备。但这项计划尚未实施就遭遇连环阻力。

联合国海底管理局第一时间发出警告,指出任何绕过国际规则的深海采矿行为,都将违反《联合国海洋法公约》。

美国虽然参与了起草,却从未批准该公约,如今想单方面推进采矿,无异于引火烧身。

即便法理上能闯过关,现实技术与经济层面依旧是一座大山。

深海采矿所需的作业环境、处理系统、环保要求远超陆地开采,美国既无成熟设备,也缺乏系统性产业链支撑。

况且,稀土加工领域几乎是中国一家独大,全球90%的稀土精炼出自中国,美方纵然能采上来,也无法就地利用。

这意味着所谓的"自救之道",更多是出于政治考量而非现实可行性。

其他布局

在稀土之外,中国还在其他方面悄然布局,未雨绸缪。

供应链重构已悄然展开,大豆、能源、肉类等多个大宗商品的进口路径逐渐转向其他国家。

美国出口商惊讶地发现,他们的商品正被迅速替代,而失去中国市场,对他们来说是难以承受的打击。

此外,中国还保留着金融层面的最后手段--美债。

在当前美债收益率持续攀升、市场波动剧烈的背景下,如果中方真的大规模抛售,势必将引爆市场系统性风险。

这场博弈中,中国的优势不在于喊话多么激烈,而在于出手够稳准狠。

稀土反制不是情绪宣泄,而是对美国"芯片卡脖子"战略的回应,是一场理性而深远的国家战略应对。

通过11天的现实效果可以看出,中国不仅牢牢掌握了稀土供应的主导权,也正在主动重构外部贸易生态,让美国逐步尝到"反全球化"的代价。

对此,外界评价也不再讳言真相。

《经济学人》、《彭博社》等西方主流媒体接连刊文指出,中国选择的是"最难替代的稀土",且具备全球罕有的执行能力。

一旦中国将当前的出口管制升级为全面禁运,那对美国及其盟友将造成的是系统性打击,不仅影响高端制造,更可能拖累整个北约体系的军事供应链。

特朗普口中的"让美国再次伟大"恐怕正一步步在现实中被稀土这张"王牌"拖进泥淖。

如今看来,那场所谓的"对等关税",已经不是谁先退让的问题,而是美国自己如何收场的问题。

从断供第1天的轻慢,到第11天的焦虑,美方正在用实际行动证明一个道理:在全球化时代,任何破坏性行动,最终都将以更高代价回报自身。

中方已明确表态,愿意对话、愿意合作,但绝不接受威胁与讹诈。稀土出口管制只是反制的第一步,更深层次的调整正在悄然推进。

对于美国而言,是继续对抗,还是寻找共赢,接下来的选择将决定他们在这场持久战中的代价与出路。