【文/布萨尼·恩格卡维尼,翻译/鲸生】

在全球南方的治理体系和国家机器中,正悄然蔓延着一场极其深刻的公共价值危机。我们都意识到这一点,却往往将其归咎于制度脆弱或政策失灵。但其背后是一个我们不愿直面的更严峻现实:尽管目睹了无数旨在创造美好未来的政策不断地提出,却始终未见它们催生真正的变革。这种落差折射出权力与执行力之间的巨大脱节,也揭示了公共领导的道德使命与必需的推行能力之间的断裂。

我们往往急于抛出解决方案,却很少认真追问危机的根源。我们的思考也总是在"缺乏政治意愿"与"执行能力不足"之间摇摆,却忽视了二者相互联系、彼此强化的内在关联。这不仅是学术难题,更是贯穿整个全球南方、关乎国家存亡的隐患。它源于一种治理范式,这种范式打着现代化与"政府再造"的旗号,却系统性地削弱了国家能力。

私营部门被视作这种治理的最佳实践范本,以不同形式呈现,其中较温和者包括就公共机构管理形成相互竞争的路线。而在更极端的表现中,其演化为所谓"新公共管理",这种范式在新自由主义盛行时期被大规模输入发展中国家,其核心理念往往通过外部附加条件推行,强调私有化、绩效目标与经营控制权。它带来了逻辑框架的"暴政":将治理简化为投入与产出的机械计算,却漠视具体情境、执行能力或项目背后的政治经济生态。它承诺带来效率与问责机制,但留下的却是更加隐蔽的伤害。

在非洲的许多国家,大规模照搬所谓"政府再造"的做法导致核心治理职能被大量外包。南非盘根错节的政府招标体系尤为典型地体现了这一趋势:除了存在普遍的权力滥用外,最核心的后果是导致政府被肢解为若干个相对独立的机构,政策协调性下降、集体执行能力受限。主要部委被鼓励创建各类实体机构,这些机构在所谓"更可持续的私营融合模式"掩护下,最大限度地减少政治干预,同时为少数人最大化牟取经济利益。

在开普敦的一个高档私人庄园旁边,可以看到黑人占多数的小镇上的非正式棚屋。种族隔离结束30年后,土地和空间不平等仍然困扰着南非。 路透社

这种转型掏空了国家的制度能力,将有为的领导者降格为合同经理人,甚至成为本该由他们治理的体制的既得利益者。许多人才沦为服务流程的官僚,丧失了自信、能动性与核心竞争力。真正的工作被外包给私营企业。许多人预见了这一趋势,但很少有人料到其影响的广度与深度。随着繁文缛节的扎根蔓延,腐败沿着阿比吉特·班纳吉(Abhijit Banerjee,印度裔美国发展经济学家,2019年诺贝尔经济学奖得主,译注。)在《弊政理论》(A Theory of Misgovernance)一文中揭示的路径疯狂滋生。

如今我们正在吞下治理能力空心化的苦果:在全球格局迅速演变之际,公共机构的回应越来越力不从心。玛丽安娜·马祖卡托(Mariana Mazzucato,意大利裔美国经济学家)与罗西·科林顿(Rosie Collington,哥本哈根商学院国际政治经济学博士后,译注。)在《大骗局》(The Big Con)一书中犀利地指出:公共部门已经"幼儿化",尤其是在全球南方国家。它不再主动引导塑造市场,而是被动地应对市场;对合规性的痴迷取代了战略视野;创新职能被外包给只顾节约成本、从公共价值导向的政策中牟取私利的私营企业。公共领导力沦为了规避风险的自保仪式--清廉的审计已成为一种比其他任何公共价值标准更受推崇的时代思潮。在当代和下一代人眼中,关于国家价值的共识正经历深刻崩塌。

我们目睹的是一种治理精神的溃败。

已故非洲学者谭第卡·麦坎达维尔(Thandika Mkandawire,马拉维经济学家、前伦敦经济学院非洲发展主席,译注。)曾提醒我们:独立后的非洲国家,曾被构想成充满雄心的变革主体。它们虽不完美,却充满政治自信。新自由主义侵蚀了这种自信,以管理主义、成本削减和"私营部门效率"的幻象取而代之。麦坎达维尔强调,当下的挑战是扭转这一趋势,重新确立国家作为引领变革的角色,不是作为抽象的理想,而是形成务实的、负责任且具有适应性的体制。

随着权力日益分散、发展道路不再明晰,国家的战略实施能力与领导者的意志相比以往更加重要。可悲的是,我们在危机前犹豫不决,导致非洲领导人(无论是选举产生还是被任命的)逐渐被体制同化,丧失了有效治理所需的想象力、工具和决心。许多人只是在主持一套既不能激励人心又缺乏掌控力的官僚机构。在迷失方向的领导力真空中,技术官僚与咨询机构不断壮大,政治沦为走流程,治理退化为被动应付的浮夸表演。最后剩下的往往只是一群唯命是从之辈,竭力维护最高领导者的权位--治国术早已荡然无存。

在政治意愿与执行能力之间,存在着一个至关重要的概念:治国术。它依靠的是清晰的愿景、一致的体系与行动的勇气,使我们能超越"缺乏政治意愿"或"领导力不足"等老掉牙的抱怨。为重振治国术,必须将其理解为一种根植于战略能力的领导力、专业素养与道德使命的统一体。它要求能统筹长期愿景、制度设计、官僚体制协调与政策工具,在复杂环境中实现有效治理。

9月1日,中方在"上海合作组织+"会议上提出全球治理倡议,引发热烈回应。 图源:克里姆林宫网站

当前非洲领导力衰败的根源在于数十年的政治边缘化、制度碎片化与对公共伦理的侵蚀。所谓公共伦理,正是一种将权力与使命感相结合的共同价值取向。

就治国术而言,能力的再培训绝非只是技术性修补,而是一种多维度的转型。这需要培养系统思维、与时俱进的治理、情景规划等认知能力的提升,以及建立在公正、廉洁与服务导向等基础上的伦理品格;需要掌握管理制度生态、政治博弈与复杂政策环境的技能。这种政治与教化的双重使命,旨在赋予公共领导者技术素养、反思精神和道德罗盘。

这一理念与马舒佩·马塞鲁穆勒(Mashupye Maserumule,南非茨瓦尼科技大学公共政策学教授、人文学院执行院长,译注。)教授倡导的治理模式不谋而合--他主张根植于非洲本土的"乌班图"(Ubuntu)精神与后殖民地思想的治理范式。在他看来,非洲治理危机的根源不仅在于制度脆弱,更在于缺乏以本土价值、共同体责任意识与道德担当为基础的领导力。因此,重振治国术不仅关乎能力建设,更关乎培育一种强调尊严、服务导向和历史意识的价值伦理。这种伦理体系与私营部门主导的"政府再造"模式形成鲜明对照,前者强调领导力应具备智识与道德层面双重使命的传统--根植于人民(是的,是人民而非市场的代理人)的生活现实与集体愿景。

盖伊·莫内(Guy Mhone,赞比亚-马拉维经济学家)提出的"民主发展主义"概念,为这一振兴提供了有力的理论框架。他呼吁非洲国家通过发展一体化、民主化与发展治理等能力来克服其"飞地性",这意味着重夺政策制定的空间、进行战略规划,并将公共领导力融入促进社会包容的更广泛斗争中。

有效的治理必须具有变革性、兼顾分配正义且政治上脚踏实地。培养公共领导力本身就是一种战略能力建设。梁文松(Neo Boon Siong)与杰拉尔丁·陈(Geraldine Chen)在《动态治理:新加坡文化、能力与变革的嵌入机制》书中指出:战略能力意味着统筹愿景、资源与制度以应对复杂挑战。新加坡及其他亚洲经济体的经验表明,高效的治理绝非偶然形成,而是源于前瞻性的领导力培育、制度性学习与任人唯贤的机制。弗朗西斯·福山在《历史的模式》一文中对此有过精辟论述。

即使最有为的领导者也需要应对来自体制的阻力。正如塞缪尔·巴赫拉赫(Samuel Bacharach)在《议程推动者》书中所述:领导力不仅仅是关于提出理念,更在于通过制度、协调利益相关方与化解障碍来推动理念的落实。因此,领导者不仅需要胸怀愿景,更需掌握实现愿景的战略工具。

此类振兴的例子比比皆是。在后苏哈托时代的改革中,印尼培养出新一代具备政治与政策制定能力的领导人。为服务国家发展规划,越南共产党实行"五年一轮"的领导力培训机制。卢旺达投资建设数据驱动的执行机制和有纪律的官僚体系。印度的数字公共基础设施展示了战略性干预如何释放发展潜力。

在海湾地区,阿联酋与沙特阿拉伯引入治理创新,体现它们在后石油时代推进战略能力转型的决心。中国凭借长期愿景,取得了前所未有的工业发展与扶贫成就。肯尼亚的"胡杜马服务中心"凸显了数字基础设施与公共服务精神的重要性。

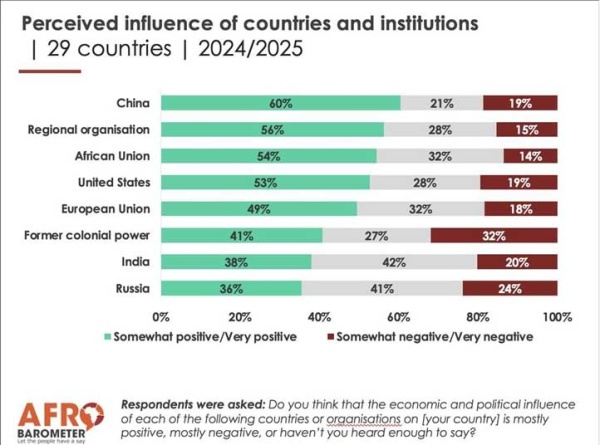

民调显示,中国在非洲好感度达60%,排名第一。 "非洲晴雨表"

反观南非当前面临的持续挑战,如政策摇摆、制度紊乱与权力寻租等问题,充分暴露了战略能力培养的缺失带来的危险。治理者与被治理者之间日益扩大的矛盾已不可持续。这些国际案例并非现成的蓝图,而是重要的启发:制度惰性绝非宿命,治理从来不是被动应对,而是一种集体意志的主动表达。

在近期(2025年4月)由南非国家行政学院与中国复旦大学举办的对话会上,《亚洲的21世纪》一书作者马凯硕教授呼吁非洲的领导者重新培训并掌握治理的能力--作为一场智识与道德双重维度的修炼。他的呼吁正当其时:我们的未来取决于能否拥有擅长战略思考、果断行动且注重德治的领导者。这需要大胆的能力重塑--不是回归教条,而是开创一条根植于非洲传统、比较学习与对全球现实的清醒认识的新路径。

未来的工作不仅是制度革新,更在于重申以公共利益作为治理的核心组织原则。实现善治意味着以合乎伦理的方式思考、规划与行动。当下亟需重建公共领导力的基础设施--这不是技术官僚的任务,而是恢复国家尊严、重拾权力使命、找回治理灵魂的更广泛政治工程的一部分。

基于以上论述,可提炼出三大前沿方向作为结论,国家及区域/国际发展必须沿三个关键维度推进:(一)培养有效的决策能力,重点强调掌握治国术,超越形式主义;(二)建设有韧性的制度体系(包括硬件与软件),确保发展计划得到忠实执行;(三)构建国内与国际契约,化解国家及地缘政治层面的矛盾。这一切都取决于全球南方国家能否培育出一批发展型精英群体--那些关注发展事业、坚定不移追求实质变革的男男女女们。

正如一句因安达谚语所言:说到底,有效的治理不仅在于照章办事,更在于为社会的最大利益做出合乎理性与道德的选择。历史告诉我们,有为政府的特质在于勤勉地管理公共事务,并勇于兑现一个社会对实现经济正义与社会凝聚力的渴望。