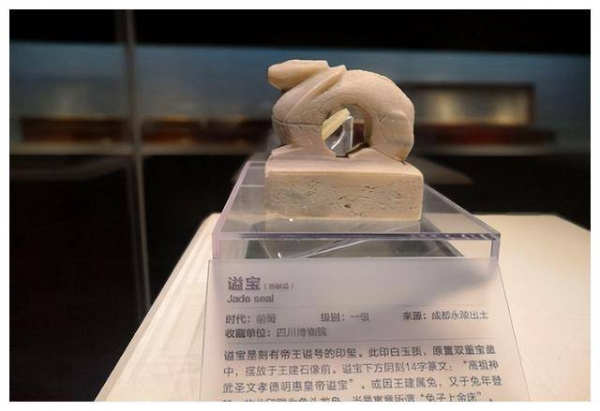

同是草根皇帝,为何刘邦的汉朝持续400年,王建的前蜀政权却仅18年

刘邦在秦末的乱世中,从草根逆袭为大汉王朝开国皇帝,此后绵延400多年。

而王建手拿刘邦的剧本,同样建立了前蜀,

可是这个政权却仅仅持续了18年。

王建输在哪里了?

?--·家庭教育的失败·--?

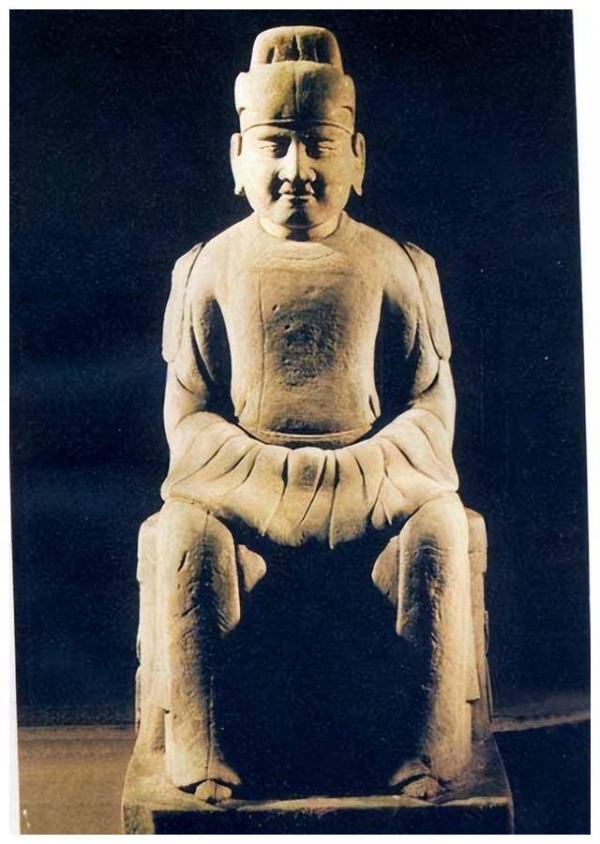

在王建统治的前期,政权的合法性和稳定性问题,是王建关注的重点。

为了解决这些问题,王建采取了一系列措施,其中最重要的是其为建立文治传统而对政权内部进行的调整。

具体而言,王建一方面限制假子等武人,发展士人群体的力量,平衡朝中文武力量;另一方面又发展亲军势力、太子势力的力量,对假子等武人进行威慑,以确保自己各种措施的实行。

在王建的调整下前蜀虽然未能完成向传统文治模式的转型,但也实现了政局的基本稳定。不过这种稳定是十分脆弱的,诸多难以解决的潜在的问题只需要一根导火索就会引爆。

以元膺的性格和处事作风而言,

他并不是成为太子的合适人选,

但是王建并没有太多的选择空间。

一方面在名义上,元膺作为王建的次子,在王建长子幼年便已经病疾的情况下,是最适合的继承人。另一方面在年龄上,元膺是亲子中的最长者,但在成为太子时也不过十七岁,其他亲子年岁更小亦难以承担相应的事务。

因此,王建在元膺有诸多不当行为时也只是训诫而不另立太子。在难以另立太子的情况下,

王建也没有办法化解元膺与唐道袭的矛盾,

他只能通过将唐道袭调职来延缓矛盾的爆发,在唐道袭复任枢密使不久后又将其调任为闲职的太子太保。

但延缓矛盾并不能解决问题,尤其是太子元膺和唐道袭都是前蜀政权中的重要人物,他们的行为很容易对前蜀产生重大的政治影响。

最终元膺和唐道袭之间未能解决的矛盾,成为了引爆前蜀内部问题的导火索,

造成了前蜀政权中权力结构洗牌的事件"元膺之变",使得王建在其统治前期的努力付诸东流。

?--·"元膺之变"--家庭矛盾的体现·--?

在这次事件中,唐道袭与元膺相继去世,令王建的力量受到了极大的打击,而假子群体则借着这次事件的机会进一步扩大了自身在朝中的影响力,他们这样的表现进一步加深了王建的忌惮心理。

在经历过"元膺之变"事件后,

王建的亲军势力和太子势力在这次事件中几乎损失殆尽。

失去了军事力量的支撑后,

王建在其统治前期所采取一系列措施很难延续,

他扶持士人群体,建立文治传统的目标已经无法实现,如何确保权力的传递成为了更为迫切的问题。

因此,王建试图利用政权中的其他群体来对假子的武人进行牵制,而王建对枢密使和判六军诸卫事两个职位的人事安排正是这种想法的体现。

王建在其统治后期从任用士人转向任用宦官,虽然用人策略发生了转变,但是主要目是一致的,即利用假子群体以外的势力对假子群体进行牵制。

在王建的用人策略之下,宦官登上了前蜀的政治舞台。在王建统治后期的这段时间里,宦官与士人和外戚相互勾结,形成了与假子群体相对的另一股政治力量。

在太子元膺被杀且废为庶人后,新太子的人选,成为前蜀朝野上下共同关注的问题。兼侍中潘炕多次请立太子。

原本王建"以雅王宗辂类己,信王宗杰才敏,欲择一人立之",但是最终被立为太子的是王衍。

王衍是王建亲子中年岁最幼者,且无多少才干,他能被立为太子,是宦官、外戚和士人三方势力共同推动运作的结果。

在唐文扆等人的推动之下,王建虽然认为宗衍难堪重任,但仍然将其立为太子。王宗衍作为继承者而言,年岁尚幼,难理朝政。

这种情况是符合假子群体希望把控朝中权力的期望的。因此,在唐文扆等人谋立的过程中,假子群体并未以反对者的姿态出现。

不过双方的利益并不一致。对宦官势力而言,假子手中掌握的大量兵权是巨大的威胁;对假子群体而言,他们不满宦官和外戚干预朝政并企图分夺他们兵权的做法。

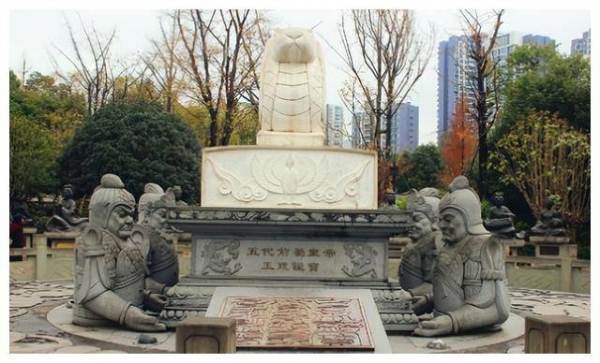

?--·仅持续18年的政权·--?

前蜀光天元年(918)六月,时年十七的王衍即位。

王衍的即位是朝中各方势力的推动的结果。

作为统治者而言,王衍并不合格。

一方面他年岁尚幼,在朝中并没有自身势力的经营;另一方面又不好治国理政之学,只钟情于宴游之事。

在蜀主王衍既没有能力,也没有意愿对国家进行实际的管理的情况之下,前蜀的各项事务便由朝中几大群体代为管理了。

在王衍的统治时期内,

前蜀政权中最具权势的两个群体是宦官和假子,

虽然两者在内政与军政方面都具有一定的权力,但是总体而言还是假子掌军政而宦官掌内政的基本权力构架。

以太后和太后为首的徐氏外戚群体对朝中各方面的人事安排都有所干涉,他们位高权贵但并不深入的参与到政事的管理之中。士人群体则既无实际权力也没有参与政事的欲望,只保自身禄位而已。

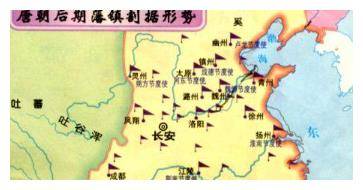

到了前蜀后期,

前蜀政权中的士人逐渐趋于无为。

开国之初士人群体在前蜀政权中权力的扩大和地位的提高,是高祖王建以个人力量进行扶持的结果。

诚然,在"元膺之变"后王建个人力量衰退,导致政治环境发生了变化,影响了前蜀政权中士人群体职能的发挥。但是士人群体自身所发生的变质,也是不能够被忽略的。

假子群体的变质和士人群体的变质在某种程度上有相似之处,假子群体在客观层面上也经历了人员的变动。

王建的假子们与王建亲子的年龄相差很大,在王衍继位之后,许多卓有军事才能的假子年事已高,很难领兵外出征战,

而到了后唐出兵伐蜀之时,许多原本领兵的假子已经去世。

如常年担任对岐作战的主帅的王宗侃就卒于乾德五年(923)。但与士人群体不同的是,除去生老病死这样的自然因素,

王建个人对假子群体的限制和处理文武官员关系的策略失当,也是造成假子群体变质的一个重要原因。

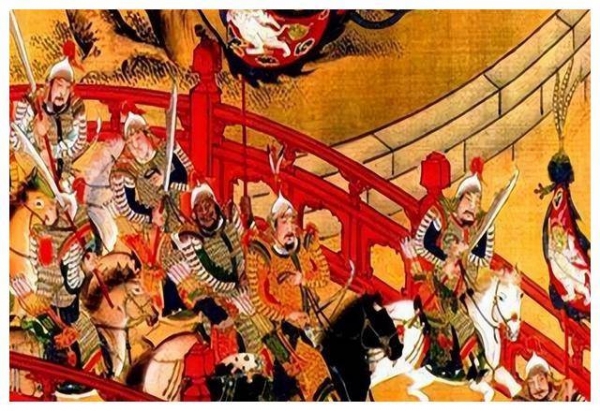

前蜀最终被是中原王朝的后唐所灭。这一结局的形成,除了与后唐方面制定的计划有关之外,亦与宦官群体和假子群体掌权后,在处理交际关系问题时的不当策略有关。

在后主王衍继位之后,后梁在河东势力的打击之下已经日渐衰弱。前蜀对中原势力交际活动的重心由后梁逐渐转向了晋王一方。

乾德三年(921)正月,王衍效仿王建昔日之做法,"以书劝晋王称帝。"希望晋王在称帝之后,能够承认自己的地位,延续之前与后梁相处时建立的平等交际地位。

但晋王李存勖则并不理会,他将此书展示给左右僚佐看并说:"昔王太师(王建)亦尝遗先王(李克用)书,劝以唐室已亡,宜自帝一方。"又言李克用曾曰:"汝他日当务以复唐社稷为心,慎勿效此曹所为!。"

在王建统治的后期,原本作为其个人军事力量支撑的亲军势力和太子势力受到了毁灭性的打击,他只能尝试依靠朝中的其他群体来对假子群体进行牵制。

为此,他尝试给与士人群体更多的权力,但效果并不能令他满意。于是宦官群体成了王建新的选择。

但因王建年事已高,个人力量衰微,所以宦官群体的行动方向与其最初意愿相违。

在后主王衍继位之后,假子群体与新登上政治舞台的宦官群体共同把持了朝政。原本作为内政功能承担者的士人群体为明哲保身,在政事的处理中再无所为。

王建依靠着收养子获取政权,最终因为不能调和养子之间的矛盾,不仅失去了重要的继承人,还使得朝野上下分崩离析,最终只能够让并不合格的王衍来继位。在一系列事情的打击下,前蜀政权终于灭亡。

他虽然拿了和刘邦相似的剧本,但是剧本的主脉络却完全不同,导致完全不一样的结局。