【文/观察者网专栏作者 席亚洲】

本周,我军在"海峡雷霆2025A"演习中演练了部分封锁行动,于是网上又出现一些声音,开始谈论对台军事行动可以"封而不打",逼其投降。关于这个问题,我觉得可以略作分析。

同时,美军本周也有一些新的动向值得关注,可以谈谈横跨特朗普两个任期的美军发挥"后发优势"的一些行为。

"蟒蛇战略"从来都只是听着很美好

本周的军事演习中,我军进行了要港封控、攻击岛上关键能源设施等动作,这使得网上有些声音开始谈我军对台军事行动"封而不打",就能逼降"台独"当局。

而这其中,有些台湾媒体就用上了"蟒蛇战略"这个词汇。

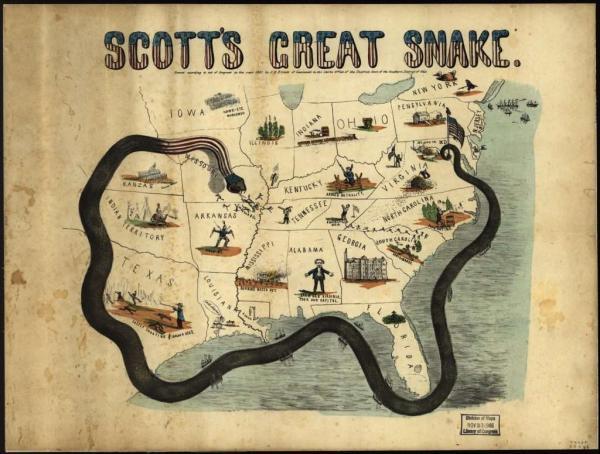

1861年美国漫画"斯科特的蟒蛇",这是对这种消极战略的讽刺,意思是封锁归封锁,叛军却还在为所欲为

我们知道,"蟒蛇战略"一词,是有典故的,出于美国南北战争,当时北军司令斯科特提出并实施对南方叛军海上和陆上封锁的计划,希望通过封锁迫使南方放弃抵抗。

但单纯的封锁行动并不能将具备常规物资自给自足能力,并且可以通过海上走私维持与英法等国贸易的南方迅速屈服,甚至南方还主动对英国进行棉花禁运,希望通过施加经济压力,让英国承认南方独立。

实际上当时英法等国对美国南北双方的态度是颇为暧昧的,南北双方的诸多仓促发起的大规模作战都有通过战场胜利赢得国际支持的因素,这一点和今天的俄乌战场颇为相似。也正是因为这种微妙的国际局势,使得北方无法单纯依靠"蟒蛇战略"获胜。

而"蟒蛇战略"的信奉者也包括半岛战役期间的北军司令麦克莱伦,历史学家们相信,正是因为他痴迷于"蟒蛇战略",对林肯要求以优势兵力强攻南军首都里士满的命令阳奉阴违,在战役期间行动迟缓,瞻前顾后,最后被以少胜多。

所以,"蟒蛇战略"看似是对美国整体而言代价最小的战略,客观上却带来了更大的损失和破坏。

但颇有辩证法意味的是,虽然单纯依靠"蟒蛇战略"迫使南方投降的军事计划破产了,但纵观整个南北战争,北方又确实是在对南方继续实施"蟒蛇战略",包括夺占密西西比河流域,切断南军东西交通,以及越来越多的投入海军维持对南方的封锁。最后被攻占里士满(南方首都,唯一大型兵工厂所在地)后,南方虽然仍控制着大片领土,有着足够兵源,但还是因为封锁,无法武装更多军队,被迫投降。

所以"蟒蛇战略"本身没有取得成功,但封锁确实又为战争胜利做出了贡献。

单靠封锁是没法让一个政权"自杀"的,只有绝望才能

其实类似的情况在后来第二次世界大战中也能看到,对德国的战略轰炸从最初英美的期望和实际的效果来看,简直是大败亏输,因为它根本没有能迫使德国投降,而对日本的"饥饿行动"也没能迫使日本放弃抵抗。

但我们也都知道,对德国的战略轰炸也确确实实破坏了德国的军事生产, 降低其民心士气,对日本的战略轰炸和封锁同样也大大降低了日军战争后期的抵抗能力。

这就引出了一个结论,即封锁行动是不能逼人"自杀"的。

从历史经验来看,单纯通过封锁,你可以逼迫对手接受一些条件、 甚至丧权辱国--比如鸦片战争中英国人切断京杭大运河。

但你要逼迫对手投降、逼迫对手政权自我了断--从历史来看尚无成功先例,毕竟如果投降或者不投降,最后的结果都是作为一个政治实体的消亡,那么任何仍然控制着足够暴力机器的政权都不会选择放着自己尚存的赌本不用。

对于台湾当局也是一样的道理。

当年美国人也认为日本没了石油就会投降,但日本没有投降,于是就成了饿死日本人他总要投降了吧,放火烧了东京它总要投降了吧?结果饿死、烧死的日本人是不少,但最后日本军国主义还是不肯投降,仍然抱着"只要美苏打起来我们就得救了"的心思企图组织"一亿总玉碎",和当年老蒋"第三次世界大战必然爆发"的想法是一样的。最后原子弹都扔了过去,日本人还是不投降;还是苏联红军打进东北,日本终于看清自己完蛋之前苏联是不会和美国打起来的,这才终于投降。

所以怎么迫使对手投降,还是要彻底断绝他们的希望才能投降。

我们知道,美国人不知道么?

所以美国"效费比"最高的策略就是模糊政策,只要美国人口头上说:"我就要来了,我马上就来了,我真的马上就来了",哪怕不动一兵一卒,"台独"当局就会觉得这最后的救命稻草还在,他们就不会主动放弃抵抗。

在这种情况下,单纯封锁是不可能让他们放弃希望的。

当然,这不表示封锁没有用,因为台湾真的太小了,其自我维持的能力真的不强。

根据现有数据展开的推算已经明确显示,对台作战中我方损失最小,代价最小的方式确实就是封锁+轰炸,而且时间也不会太长;大约一个月左右时间,就可以通过轰炸和导弹、火箭弹攻击使得台军失去抵抗能力。而且要想取胜,最后还是要进行登陆作战,无非是对手已经被轰炸和封锁消耗得差不多了而已。其实这和海湾战争情况非常类似,联军也是通过一个月左右的轰炸,之后才得以几乎没有什么伤亡代价就把伊拉克几十万大军消灭掉的。

要达成这样的胜利,需要的前提是美国完全坐看。

这个前提成立吗?或许吧,甚至随着中美实力继续变化,可能性还会增加。只是,这等于把我们的胜利建立在对手身上,而不是我们自己身上了。

或者这个话我们可以这么说,只有我们做好在一周内通过强行登陆作战,承受相当伤亡损失代价解决问题的准备的情况下,才有可能实现轰炸一个月、伤亡不过百解决台湾问题。

即使如此,拖一个月也意味着更多的变数。当前微妙的国际局势之下,你很难说会发生什么,我们看看乌克兰战争就可以明白的看到这一点,欧洲国家在战争初期已经抛弃了乌克兰,但随着乌克兰稳住阵脚,人家一下子就硬起来了,援助就来了,甚至还多次说要出兵。

近年来我国与欧洲交往中也多次出现因为一些小小的意外事件他们就突然翻脸不认人的情况,甚至这种翻脸不认人根本上来说还是对他们自己利益有害的。当然欧洲在台湾问题上是没有什么实力的,但如今的美国,和欧洲一样,可不是由一群"训练有素的公务员"们说了算的,政客为了短期政治利益做出违背本国国家利益的行为,并不是什么不可能的事情。

所以对于"台独"当局来说,多拖一天是一天,多拖一天就多一点"希望"。而且拖一天,战后的国际形势也就更复杂一些,也就对我们更不利一点。

所以,对台作战,还真就是"解放战争慢不得",至少我们的准备一定是奔着在最短时间内彻底解决问题去的,只有做好"诺曼底"式登陆战, 乃至于与美国全面翻脸,进行"中途岛"式的海上决战,甚至最终核摊牌的准备,才有空间、有条件进行代价最小的"海湾战争"式作战。

"特朗普式强军"

本周美军有一些新的消息值得一说。

美国陆军宣布"爱国者"防空系统的换代雷达终于进入了低速生产阶段,首批20台雷达中,10台美军自用,10台给波兰。

这个消息让我有种时空错乱的感觉,因为我印象中很多年前就写过相关军评。一查,果然,2019年的事情了。这种采用氮化镓天线,有源相控阵体制,并且安装两个安装在侧后方的小型阵面的雷达当时就被吹捧为美国陆军防空系统现代化的标志性装备,而且也是特朗普第一个任期内推进美国陆军现代化的"七大件"之一。

然而到了2025年,这种雷达才终于进入低速生产阶段……

不容易啊,终于进入低速生产了,赶紧再拿出来吹一次

好吧,不管怎么说,这总比美国的高超声速导弹的进展快了,毕竟那玩意可是从2012年我国高超声速导弹试飞后,美国就开始说要"反超中国并让他们无法追赶"了……

另一边,关于F-47战斗机的消息也冒了出来,据说已经有两架,甚至三架验证机已经造了出来,而且未来F-47也将会有"多种构型"。

再者,有消息说,美国空军在他们目前最头痛的空空导弹射程问题上也有了新的动作,据说AIM-260导弹已经进行了试射,同时AIM-120导弹也将继续发展AIM-120E型,但据"战区"网站的说法, 他们认为可能所谓AIM-120E就是把AIM-120D-3改个名字,和之前美军一度把AIM-120C-8叫做AIM-120D的做法类似……

不过此前另有消息说,美军打算把现役AIM-9X和AIM-120回厂改进,通过改进固体药柱的工艺,在现役导弹的发动机壳体内挤进去更多的装药,从而大幅度增加射程。这就不知道所谓AIM-120E是不是就是指这种"嗑药"导弹了。

此外,美军近期还有一些"小玩意"的竞标也定了下来,包括小型反无人机弹药,除了此前我们就说过的"郊狼"反无人机无人机,还有一种新的可以通过"陶"式导弹发射架发射的小型防空导弹,而美国陆军还测试了通过"陶"式导弹发射器发射射程超过十公里的小型巡飞弹。这些弹药基本都是由一些此前大家不太熟悉的美国公司生产,其创立时间都比较近,大致上属于"硅谷"背景的公司。

通过这些事情,我们可以发现"特朗普式强军"和此前民主党的思路还真是不一样。

在拜登任期内民主党推进的美军技术发展项目基本上是延续特朗普第一任期前的美军发展思路,主要还是由美国传统大型军火企业按照自己的企业利益,而非美军需求来进行。而且中间因为出现了俄乌战争,使得这些企业将更多的注意力放在扩大生产能力上,比如把炮弹生产能力从每月一万发提升到如今的每月四万发。

相比之下,特朗普式强军,甭管实际效果如何,能拿出来宣传美国"赢"是第一位的。

特朗普第一任期内推进的高超声速导弹等这些项目,在经过几年的狂热发展后,在拜登任内并没有得到着重照顾。同样的,特朗普第一任期内开始的"新百式战机"项目也是几经修修剪剪,劈劈砍砍,甚至弄到最后NGAD项目都已经到了官宣无限期推迟的程度。

而如今,特朗普重回白宫,自然也要重新推行"特朗普式强军"啦,之前被砍掉的项目复活,或者重新得到重视,甚至2019年试飞的原理验证机也可以拿过来说这就是下一代战斗机的原型机,然后给你个F-47的型号。甭管实际如何,反正我就说它是世界第一就完了。

PrsM导弹,一百五十万美元一枚的远程火箭弹……

美国海军陆战队测试新型122毫米火箭炮,"海马斯"上能装24发

另一方面,特朗普如今通过马斯克和硅谷的关系发生了质的变化,或者说硅谷也发生了一定的分裂。之前大家都以为这些硅谷新贵一定是跟着民主党跑,但现在看来,其中也有一些是投了特朗普阵营,那自然现在也要投桃报李了,"马斯克可以投特朗普,我们为什么不行?"是吧?

那你说美军是不是能够通过"特朗普式强军"真的"强"起来呢?

本周有一件事颇具代表性,那就是美军开始测试一种新型火箭弹,口径为4.75英寸,大致相当于122毫米口径。可以装备在"海马斯"和M270,以及美国陆军的新型"无人火箭发射车"上。

其实美军现役的227毫米火箭弹并没有什么问题,只不过因为它们设计于冷战期间,从技术上来说并不理想,在口径这么大的同时射程其实却和苏联的122毫米火箭差不多,只不过当时用来发射集束弹药问题也不大。

但发展到今天,尤其是经过俄乌战场实战的检验,在同样能够精确制导的情况下,使用227毫米火箭,一辆"海马斯"只能发射6发火箭打6个目标,但如果使用122毫米火箭,那么就能发射20发火箭打20个目标,这效果差别可就大了。

而且还有个更要命的问题,就是之前在特朗普退出中导条约时期美国陆军寄予厚望的PRSM陆军精确导弹,它的卖点是射程最大可达500公里,并且一辆"海马斯"上能发射2发,比ATACMS打的远,还打得多……

美军一度宣传他们未来才不需要火箭炮这种"低级"的武器,只要战术导弹就行了,所以他们都是拿prsm来对比中俄的300毫米火箭炮的,那这一看就显出Prsm射程更远性能更好了不是?

只是,到了今天,他们发现……这玩意实在太贵了,单价达到了150万美元,都赶上"战斧"巡航导弹了,却只能带一百来公斤弹头,射程比ATACMS导弹确实提高了,但和"战斧"的2000公里射程一比,还是显得犹如开玩笑。

所以美国陆军绕了一个大圈子,最后终于还是主动和中俄统一火箭炮口径了……至于中间浪费的时间和经费--这你就甭管了,这也是"特朗普式强军"的一部分嘛。