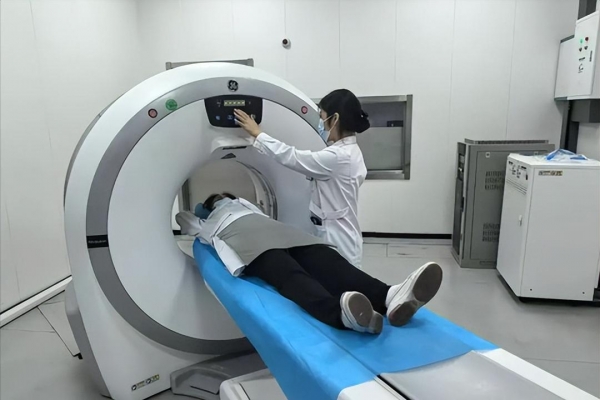

他第一次来找我,是在体检中心的候诊区,手里攥着一张肺部低剂量螺旋CT的检验单。边看边嘀咕:"戒烟戒酒半年了,这身体该能缓过来吧?"

我记得他穿着深灰色的夹克,脸色还算红润,跟我说他是为了孙子出生才下决心改掉几十年的老毛病。但那天的影像结果,却让气氛瞬间凝固--左肺上叶一个约2.3厘米的结节,边缘毛刺,密度不均。我看着他,喉头动了动,还是没能马上开口。

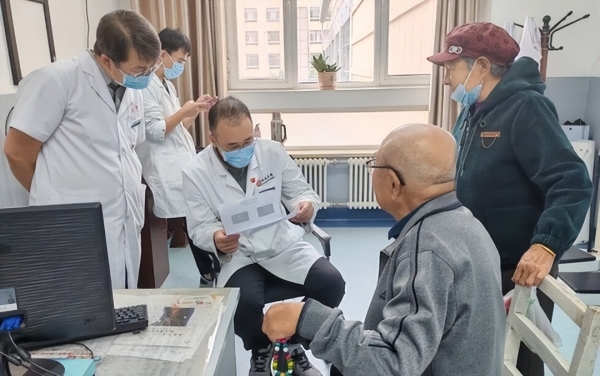

体检后第三天,他和家人一起来到我门诊。我们坐在对面,我轻声告诉他,结节恶性概率很高,建议尽快做穿刺和病理。

他愣住了,嘴唇微抖,良久才说出一句:"我都戒了,为什么还是赶不上?"这个问题我听过太多次,每一次都像针一样扎进心里。戒烟戒酒当然有用,但有些伤害,早在你决定改变之前,就已经种下了。

很多人都以为,戒烟戒酒立竿见影,马上就能把身体恢复到"出厂设置"。这是一种典型的认知误区。我总跟病人说,身体不是坏了就能"重启"的机器,尤其是肺、肝、心脑这些器官,受损往往是慢性、渐进、不可逆的过程。

根据国家癌症中心2023年发布的数据显示,我国每年新发肺癌患者超82万人,其中超过70%与吸烟史高度相关。多数人的问题不是没戒,而是--戒得太晚。

我根据对病人康复影响程度、临床发生率和误解率,排了这样一个反向榜单。每一个都不是小事,背后藏着太多人后知后觉的遗憾。

第五个误区,是很多人都忽略的"假戒烟"行为。你可能见过这样的人:嘴上说戒烟,实际上在偷偷抽电子烟、自卷烟、换低焦油烟,说是"过渡"。

但研究已经非常明确,电子烟依然释放数十种对肺部有毒的挥发物质,尤其是丙二醇、甘油加热后形成的醛类,对支气管有极强刺激作用。很多人以为"电子烟没焦油就没事",这是极危险的误导。

我门诊上见过太多"假戒烟"的年轻人,三十出头就患上慢性咽炎、咳嗽变异性哮喘,甚至肺功能早衰。别嫌我啰嗦,真正的戒烟,是彻底不碰任何形式的烟草与烟雾,包括二手烟。身体的自我修复能力,只有在完全清除毒性刺激后才会启动。

第四个误区,是戒酒时忽略了"肝脏沉默期"。肝脏不像心脏那样会痛,也不像肺部那样容易咳,它最可怕的一点是--早期损伤几乎没有症状。有位56岁的司机,十多年每天小酌两口,去年开始戒酒,身体一点不难受。体检一查,脂肪肝已经进展到早期肝硬化,转氨酶三位数。

酒精性肝病的进展路径是有规律的:脂肪肝-酒精性肝炎-纤维化-肝硬化-肝癌。很多人断酒后以为万事大吉,但如果已经进入纤维化阶段,哪怕现在滴酒不沾,肝细胞坏死也不会逆转。肝脏的"哑巴性格",往往让人错失最佳干预期。

这也是我一直强调定期做肝脏B超和血液检查的原因,别等脸黄、肚胀才来找医生,那时候往往已经晚了。

第三个误区,是"晚戒不如不戒"的情绪误区。说真的,这种想法我太熟悉了。"我都抽了三十年了,再戒还有啥用?""我爸抽到八十也没得病,我现在戒会不会反而不适应?"这种话听着像玩笑,其实是典型的自我防御机制在作祟。在心理学里,这叫"合理化"--用看似逻辑的说法掩盖内心的恐惧。

但真相是,戒烟和戒酒,从哪天开始都不晚。根据《柳叶刀》2022年的一项多国队列研究,哪怕60岁以后戒烟,十年内肺癌风险也能下降约40%。越早戒越好,但晚戒也绝不是"没意义"。行为改变永远不会没有价值,哪怕只是延缓病变速度、减少并发症、提升生活质量,都值得做。

第二个误区,是"体检正常就放心了"。我特别希望大家明白:体检≠排除疾病。体检只是个筛查工具,有一定"盲区"。尤其是像肺癌这种早期没有症状的病,低剂量CT虽然能提高发现率,但也有漏检率。

还有些病人做了肿瘤标志物检查,看到都"正常"就放心了,但问题是,肿瘤标志物并非"通用钥匙",大多数早期癌症并不升高,尤其是非小细胞肺癌、肝癌等。

我经常举个例子:体检像是夜里拿手电筒找东西,你照到的地方可能很亮,但没照到的地方,依然在黑暗中。如果你有高危行为史,比如吸烟超30年、长期饮酒、家族有癌症史,再"正常"的体检,也不能掉以轻心。医学不是排除法,是风险管理。

第一个,也是最致命的误区,是"身体没感觉就是健康"。这点我真的讲过无数次。大多数疾病,特别是慢性病和肿瘤,在早期就像温水煮青蛙,没有疼痛、发热、咳嗽这些"信号弹"。

特别是男性,往往忍耐力强、不愿就医,错过黄金干预期。我曾收治过一位退休电工,常年应酬,突然查出食管癌晚期,他愣了半天说:"我这半年除了偶尔噎一下,哪儿都不疼。"

疼痛不是健康的守门员,而是最后的警报器。你能感觉到的,不一定严重;你感觉不到的,可能已经深入骨髓。我常说,健康从来不是"我没事",而是"我知道我有没有事"。自我感知不能替代科学筛查,这是现代医学最基本的逻辑。

如果你问我,还来得及吗?我会说:来不及的是从不行动,来得及的是今天就开始。身体从不会因为你"以往坏",就拒绝你"变好"的努力。它或许不能完全自愈,但它愿意配合你,哪怕只剩30%的恢复空间,也会倾尽全力。

健康不是一种状态,而是一种选择;不是一次体检的结果,而是你每天生活的方式。你不需要等到退休才开始在意身体,不需要等到戒烟八个月才来问医生一句"还来得及吗"。

我们总以为时间很多,其实健康的账单,早就开始计息。真正的养生,不是等病来才防,而是还没事时就开始做对的事。身体这笔账,早晚要还,晚还,并不便宜。