谁说寒门不能出状元?

卖猪肉的父母,陪伴多年凌晨两点的剁肉声,硬是剁出了全省前十的学霸儿子!

二十年如一日,夫妻俩在农贸市场这片充满牛羊膻味的地方挥汗如雨,分割、送货、叫卖,直到下午收摊。

没人想过,这双沾满油腥的手,竟托举出一个全省前十的文科状元:

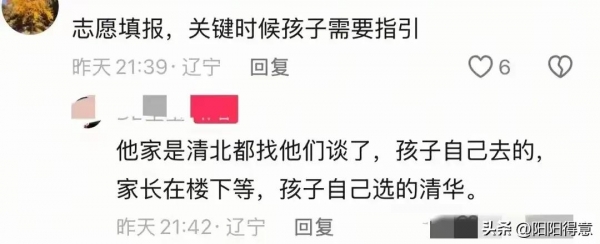

他们的儿子哈惠严以672分的成绩震撼了整个农贸市场,更让清北招生办争相来电。

清华,北大,随便挑。

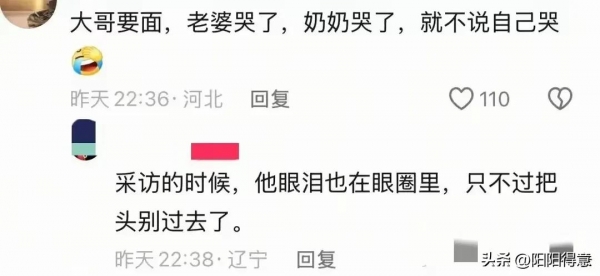

分数揭晓那一刻,哈惠严一声"672分!全省前十!"的呼喊,让母亲瞬间泪崩,奶奶搂着孙子笑到合不拢嘴。

而常年握剁肉刀的哈爸,强装镇定地抓起手机给亲友报喜,却藏不住发颤的声音。

更让这家人惊喜的是,市场董事长亲自掏腰包送来10万元现金奖励。

当厚厚一沓奖金递到哈爸手中时,这个面对血水从不皱眉的汉子眼眶红了!

没有补习班的逆袭路

哈爸谈起儿子的学习之路,语气里满是自豪:"没花一分钱补课,全靠他自己学!"

这份底气,在如今"辅导班焦虑"弥漫的家长圈里,像一股清流。

更触动人心的是孩子的懂事。

哈惠严看着父母二十年如一日地凌晨两点起床、傍晚收工,曾认真地说:"爸妈太辛苦了,我能做的就是好好学习。"

农贸市场油腻的地面、嘈杂的吆喝、刺鼻的腥膻,成了少年奋发最真实的背景板。

寒门贵子的动力,往往源于对父母艰辛最直接的感知。

当城市中产家庭的孩子在补习班间疲于奔命时,这个在肉摊旁长大的少年,默默把父母的汗水化成了笔尖的力量。

松弛感,学霸家庭的隐藏底色

翻看近年高考学霸的故事,我发现一个被忽视的真相:真正登顶的孩子,背后往往站着"不焦虑"的父母。

一位683分学霸的母亲用九个字总结教育秘诀:"不着急、不比较、不强势"。

她曾每晚给孩子写"肯定帖",拼命夸自己的孩子,找他们身上的闪光点,坚持六年,硬是把中游的儿子推进班级前三。

去年四川理科711分的袁帅,母亲为化解青春期冲突,竟主动学打儿子热爱的《王者荣耀》;

山东711分考生孟令昊的父母,顶着压力支持他练大提琴,哪怕学业紧张也从未叫停。

这些父母身上有种珍贵的"松弛感"。

不因成绩波动暴怒,不拿"别人家孩子"比较,更不以爱之名窒息孩子的自主空间。

宁波男孩赵启琛从班级倒数冲到清华705分,最感激的便是母亲那句:"她从不因成绩不理想责骂我。"

正是这份从容,为孩子卸下了内耗的枷锁。

教育的真谛,藏在生活的烟火里

哈爸夫妻没读过教育心理学,却深谙育儿本质:"我们做生意帮不上孩子,只能把道理讲明白,路要他自己走。"

这让我想起上海女孩李诣的故事。

父亲为激发她学钢琴的决心,要求她先在纸键盘上练习满一个月。

当16岁的她首申美国范德堡大学被拒时,父亲鼓励她写信坦陈家庭教育理念,最终打动招生官。

最好的教育从不在说教中诞生,而在生活细节里流淌。

哈惠严看见父母剁肉到通红的双手,懂得了责任;

孟令昊抚摸着父母咬牙支持买下的大提琴,学会了坚持;

李诣在纸钢琴上按下的无声琴键,敲响了毅力。

这些孩子成功的起点,不是名师讲义,而是父母用生活本身写下的教科书。

写在最后

农贸市场的商户们挤在哈家摊位前买肉"沾喜气",却不知真正的文曲星秘诀不在肉案上,而在那间凌晨两点亮灯的陋室里。

当城市家长焦虑于学区房和天价补习班时,哈惠严们用672分的答卷证明:

教育的灯火,永远燃烧在父母躬身劳作的身影里。

金三角市场的剁肉声还在继续,而千里外清华园的晨钟即将为那个懂事的少年鸣响。

祝福优秀的少年!