辽宁舰和山东舰这两艘航母是中国海军从零起步的标志性成果。

辽宁舰原本是基于国外旧舰改造而来,2012年服役,主要用于训练和积累经验。

它采用滑跃式起飞方式,舰载机需要借助甲板斜坡加速,这种设计在初期阶段确实有其局限性。

排水量约6万吨,载机数量有限,续航距离也受到常规动力的制约,主要适用于近海区域的防御和巡航任务。

山东舰则在2019年入列,是第一艘完全自主建造的航母,在内部布局和电子系统上进行了优化,载机能力提升到约40架,但起飞模式仍是滑跃式。

这意味着在满载状态下,飞机起飞效率不如弹射方式高,尤其在复杂海况中,快速出动大量战机的能力会受到影响。如果在高强度对抗中,需要短时间内形成空中优势,这种起步阶段的配置确实需要时间来完善。

美国专家卡尔·舒斯特在报告中直言,这两艘航母"不行",主要是从远洋作战角度来看的。他们认为,滑跃式起飞要求飞机牺牲部分载荷来获得速度,难以与核动力航母的持续投放能力相比。

美国海军的航母多为核动力,理论上续航无限,且配备蒸汽或电磁弹射,能高效发射重型舰载机。但这不过是发展过程中的正常阶段。辽宁舰和山东舰不是为了直接匹敌全球舰队,而是为后续技术积累铺路。

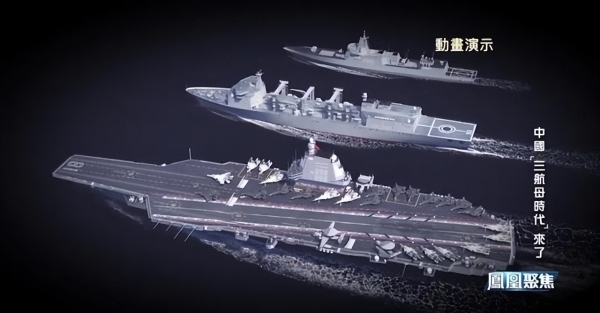

它们通过实际训练,验证了舰员操作、后勤补给和编队协同的可靠性。2025年6月,这两艘航母首次协同进入太平洋,突破所谓第二岛链,进行舰载机起降演练。

这次行动的护航编队包括055型驱逐舰等多艘舰艇,总排水量超过30万吨,垂直发射单元逾1000个,火力配置已超出许多国家的航母战斗群水平。

这样的实战演练,不仅提升了海军的远海机动性,还展示了从近海防御向更广阔区域扩展的能力。

福建舰是中国海军的第三艘航母,2022年下水,排水量达8万吨,采用平直通长甲板和电磁弹射系统。这项技术是中国自主研发的成果,直接跨越了蒸汽弹射阶段,成为全球第二个掌握电磁弹射的国家。

相比辽宁舰和山东舰的滑跃式,电磁弹射通过电磁力场加速飞机,起降效率高出近三倍,能让歼-15T等重型战机满载升空,而无需牺牲载荷。

福建舰的中压直流综合电力系统,在能耗和维护上优于美国福特级的交流电系统,电力分配更高效,减少了能源浪费。

高强度钢材应用于甲板,确保承受重型战机着陆冲击。这些进步不是凭空而来,而是源于产业链的全面升级:从核心电机设备到高韧性舰用钢材,全由国内企业提供,标志着国防工业从依赖到领先的转变。

为什么说福建舰扼杀了美日的最后一丝希望?美国专家在报告中承认,福建舰的电磁弹射和整体性能,将中国海军的空中投送能力拉到与美国相当的水平。

辽宁舰和山东舰主要聚焦一岛链内防御,续航和载机有限,而福建舰能将防御纵深推至第二岛链外,甚至更远,支持独立战役。

服役后,它与055型驱逐舰编队,可对4000公里外目标实施打击,配合陆基导弹,形成多层次威慑。

这打破了美日在西太平洋的战略均衡,日本媒体报道双航母行动时,用"首次进入该海域"这样的标题,显示出他们的紧张。

日本派出巡逻机监视,中国战机驱离,最近距离45米,这体现了维护权益的决心。从我们的角度看,这不是威胁,而是回应外部压力的必要举措。福建舰的出现,让亚太海空力量平衡向更有利于和平稳定的方向倾斜。

福建舰的海试过程严谨有序,从2024年5月首次出海,到2025年8月已完成八次测试,每次聚焦特定领域:动力电力验证、抗冲击实验、舰载机适配。电磁弹射系统在海浪摇晃下保持稳定性,结构设计使用2200兆帕超级钢,抵御变形。

拦阻索强度测试模拟重型战机着陆,轮胎印密集表明多次实验成功。与前两艘航母相比,福建舰的舰载机包括歼-35隐身战机和空警-600预警机,这些机型体积大,滑跃模式难以兼容,而电磁弹射确保了兼容性和突防能力。

这样的更新换代,不是简单复制,而是针对海军需求的定制化推进:优化折叠设计和起落架,加固以适应弹射冲击,逐步从陆基模拟到海上实测,确认系统可靠性。

美国海军虽有11艘核动力航母,但面临交付延误,如第二艘福特级推迟两年,暴露结构性问题。中国海军的进步速度,让他们担忧。

福建舰虽为常规动力,但先进性在船体建造和电磁技术上居世界前列。这扼杀了美日维持技术垄断的希望,推动区域和平。

我们的海军能在短时间内实现这样的跨越,这源于自力更生的精神和对国家安全的担当。福建舰不是终点,而是新起点,它让中国在海洋战略上更有底气,维护权益的同时,促进亚太稳定。

当然,发展中还有挑战,如核动力技术的进一步探索。但从当前看,福建舰的服役将使海军实现多层次作战体系,支持全球利益保障。美日媒体的关切,恰恰证明了我们的实力增长。

福建舰的电磁弹射,不仅是技术突破,更是民族自信的象征。它扼杀了外部势力的幻想,让和平发展更有保障。