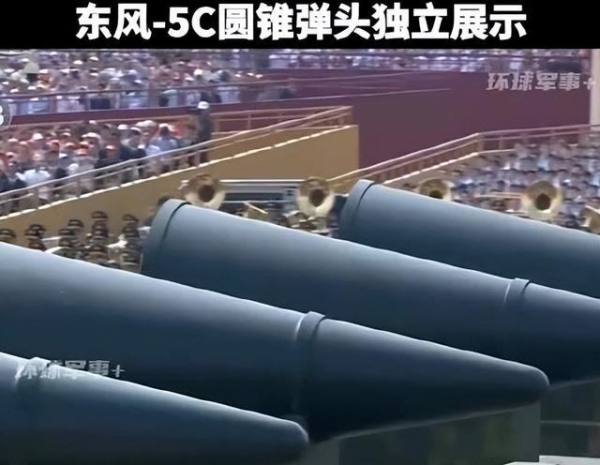

一觉醒来,朋友圈里有人甩了段十秒阅兵短视频:一枚灰白弹体横在三辆绿皮大卡之间,字幕飘过去只有三个字--"东风-5C"。

第一反应不是震撼,是心慌:这玩意要是真冲我上班的那片区来,别说地下三层车库,三十层都不够。

老美那边比我还急。

隔两天五角大楼就开了个吹风会,说中国这次把核弹头塞进了中轨道卫星剧本,从太空一路往下滑,30马赫直接灌顶,反导连尾气都摸不到。

我看完心里嘀咕:官方明明辟谣说它还是传统弹道,只是换了常温液体,不临时灌燃料罢了,怎么越描越邪乎?

先把话撂这儿:液体弹在我们印象里一直是慢半拍的代名词,提前几小时打开发射井盖、一群兵哥哥拎着加注管满场跑。5C直接把这一步省了,燃料能常存在弹体里,跟可乐拧开就喝一个理。

阅兵镜头里三车合体、起竖、点火,估计整套流程从进阵地到离架,比我们点外卖还快--这才有"全天候"的底气。

射程一万三千公里,意味着我人在长沙,也能被点名,更别说关岛、夏威夷、纽约。

更狠的是一次背十颗分弹头,各自装导航,飞去十个不同坐标,像撒胡椒面一样分摊风险。

反导系统再先进,也只能掐住几个,剩下的漏网之鱼足够让对手睡不着觉。

很多人纳闷:中国都搞出东风-41这种固体巨无霸了,为啥还升级老液体?

道理挺土的--老井基发射井结实,藏地下几十米,第一波核突击未必掀得掉。

液体发动机推力大、载荷高,真到反击时能把更多核快递一次性寄出去。

常温技术把它的短板尽量补平,等于是拿老瓶装了更新更烈的酒。

美专家着急的点在这儿:以前我们假定液体弹打一发得折腾半天,靠卫星盯场子就能提前示警。

现在发现人家燃料就在里边,战备值班的灯泡常年亮着,随时可能甩手。

原来的推演模型全废,等于白写了几十万行程序。

我也翻了下论坛,一个退役发射连的老哥留言:以前加注最怕泄漏,味儿一散全连做噩梦;现在打开阀门没味没烟,心里反而更毛--这玩意儿随时能上战场,和平的味道反倒淡了。

说到底,5C的出现就是把核威慑日常化了。

别管美国人怎么脑补轨道再入,它真正的杀招是让对手意识到:在中国值班表上,反击按钮已经常亮绿灯。

核平衡不是比谁花样多,是谁的灯更亮、更让人睡不着。