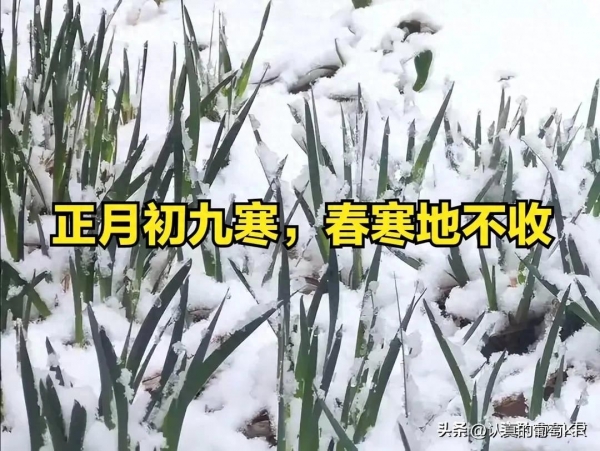

"正月初九寒,春寒地不收"意味着如果正月初九天气寒冷,那么预示着春天可能会出现倒春寒现象,影响农作物收成。

这句谚语反映了古代农民对天气变化的关注和对农业生产的重视,他们通过观察天象和气候,总结出了一系列与农业生产相关的谚语,用以指导农事活动。

2. 正月初九天气寒冷的可能预兆

正月初九天气寒冷可能与冷空气活动频繁有关,这种天气状况通常意味着冬季的寒冷尚未完全消退,容易在春季后期引发倒春寒,影响农作物生长。

此外,正月初九的寒冷天气也可能预示着接下来降雨量的变化。寒冷天气往往伴随着较多的雨水,对秧苗生长有利;但反之,如果正月初九天气暖和,则可能预示着接下来干旱少雨,对农业生产不利。

3. 气候变化对农业生产的影响

气候变化,尤其是极端天气事件的频发,对农作物的生长周期和产量产生了显著影响。倒春寒等异常气候现象会导致农作物受冻害,延长生长周期,甚至减产绝收。

为适应气候变化,农业生产需要进行布局和结构的调整。例如,选择耐寒、抗旱的作物品种,优化种植结构,提高农业生产的抗逆性和稳定性。

4. 应对气候变化的农业措施

建立健全气象监测和预警系统,及时发布天气信息,为农业生产提供科学依据。

鼓励农民参与农业保险,降低因极端天气事件导致的经济损失。

加大农业科技投入,推广先进的农业技术和装备,提高农业生产的自动化、智能化水平,增强抵御气候变化的能力。正月初九天寒可能预示着春天容易出现倒春寒现象。

倒春寒是指春季气温回升较快,但在春季后期气温较正常年份偏低的现象,会对农作物生长造成严重影响,可能导致庄稼冻害,影响产量和质量。

同时,正月初九天寒也可能预示着接下来会有较多的雨水,对秧苗生长有利;反之,如果正月初九天气暖和,则可能预示着接下来干旱少雨,对秧苗生长不利。

不过,这些说法带有一定的地域局限性和经验性,并不能完全准确地判断未来的天气情况。正月初九天寒的预兆在历史记录中主要与农业生产相关,具体有以下几方面:

1. 倒春寒的预兆:

• 历史上有多次记录显示,如果正月初九天气寒冷,那么后续春季容易出现倒春寒现象。

• 倒春寒会对农作物生长造成严重影响,可能导致庄稼受冻害,进而影响产量和质量。

2. 春雨的预兆:

• 正月初九天寒有时也预示着接下来会有较多的雨水。

• 春雨对农作物的生长至关重要,适量的降雨有利于秧苗的生长和发育。

3. 农业生产的调整:

• 面对正月初九天寒的预兆,历史上农民们会根据经验调整农业生产计划。

• 他们可能会选择耐寒的作物品种,或者提前采取防寒措施,以确保农作物的正常生长。

4. 民间信仰与习俗:

• 在一些地区,正月初九被视为玉皇大帝的诞辰,有盛大的祭祀和庆贺活动。

• 民间信仰中认为,正月初九的天气状况会影响一年的运势和农业生产,因此人们会格外关注这一天的天气变化。

需要注意的是,这些预兆和信仰具有一定的地域性和经验性,并不能完全准确地判断未来的天气情况和农业生产状况。在现代农业中,我们更应该依靠科学的气象预测和农业技术来指导生产活动。