近日,就在中国公开第五代舰载机歼-35从福建舰弹射起飞的画面后,土耳其也迅速放出了其自研五代机可汗的最新进展,显示其并不甘心被中美等国甩开差距。

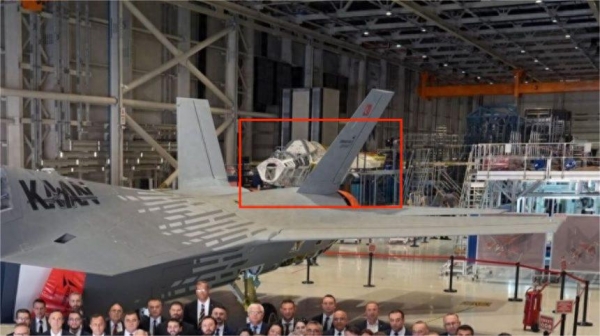

9月28日,土耳其航空航天工业公司发布照片,证实可汗战机的第二架原型机已经开始生产。尽管照片中,二号机仍处于骨架状态,缺少蒙皮、垂尾和机头罩,但其主体结构已清晰可见,这标志着该项目正式迈入了多机并行研发的新阶段。

【图:第二架可汗原型机P1的骨架机身(要用)】

根据土耳其之前公布的计划,二号原型机将于2026年完成组装并实现首飞,而第三架原型机据称也在建造中,目标是在2026年春季至夏季间加入试飞行列。

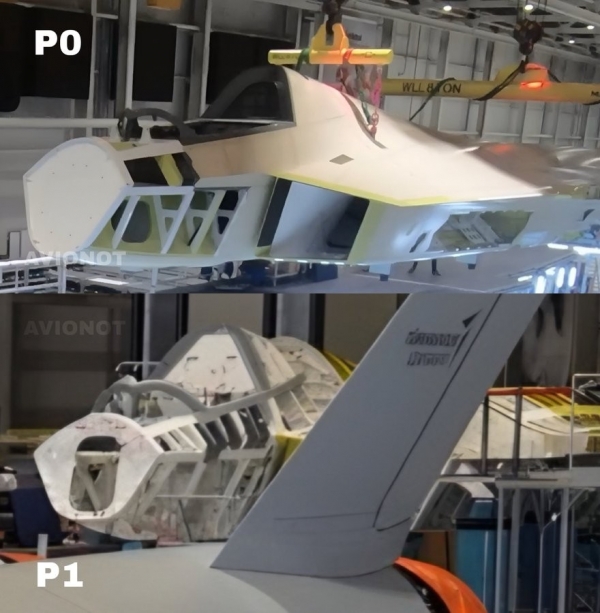

"可汗"项目自2019年首次公开、2023年推出原型机,到2024年完成首飞,推进速度不可谓不快。而此次二号机的现身,不仅是数量的增加,其设计也出现了一些优化。

土耳其防务分析人士通过对比一号机的图片,初步发现二号机的机头部分似乎更宽,发动机进气道也更高,略微超出了机身的颚线,且更靠近座舱盖。这些细微调整可能源于对气动布局、内部设备空间或隐身性能的进一步优化。

【可汗第一架原型机P0与第一架P1在在组装阶段的对比图(要用)】

作为全球五代机俱乐部的新晋竞争者,"可汗"常被与中国的歼-35战机做比较。

但实际上,歼-35属于第五代中型战斗机,而"可汗"则是一款重型第五代战斗机,两者在外形上虽然类似,但设计路径与技术侧重却存在显著差异。

"可汗"与歼-35气动设计上确实有类似,都采用双发、双垂尾、大翼展设计,侧重空优能力,并兼顾多任务需求,强调高机动性与较大载荷。

但比起没有舰载需求的"可汗",歼-35在设计上还侧重了舰载能力,在机体结构、起落架强度等方面针对航母起降进行了优化,其气动设计更注重低速操控性与着舰适应性。

在进气道选型层面,土耳其因缺乏大型高速风洞等试验资源,无法支撑长期的测试验证,导致"可汗"战斗机最终只能选择在隐身性与重量指标上相对妥协的嘉莱特进气道。

反观歼-35,其研制工作依托于中国强大的风洞群体系,能够进行更多的设计尝试和验证。此外,基于在JF-17"枭龙"、歼-10C乃至歼-20上积累的DSI进气道的应用经验,中国已具备坚实的技术积淀,这使歼-35能够成熟地运用隐身性更好、重量更轻的DSI进气道。

图:可汗使用的是嘉莱特进气道

双方不同的型号设计经验和测试条件,就决定了可汗与歼-35在细节和性能上,必然是存在差距的。

截至目前,"可汗"的相关系统仍在开发测试中,而歼-35已经服役并参加阅兵,其配套子系统早已成熟并形成作战能力。

同时,由于"可汗"尚处于研发的早期阶段,其外形因此未经过细致的隐身与气动优化,甚至显得有些粗糙。与之形成鲜明对比的是,歼-35工艺精湛,而且舱门、接缝和尾喷口等细节都经过了全面的细致化处理,这显著说明了两者在完成度上的巨大差异。

图:歼-35工艺精湛

综上所述,作为一款仍处于早期阶段的机型,"可汗"实在是没有资本"碰瓷"早已成熟并服役的歼-35。

"可汗"项目的快速推进,展现了土耳其强大的国防雄心与工业动员能力,但"可汗"迈向全面成功的道路仍布满荆棘。

其面临的最严峻挑战在于关键子系统,特别是发动机的国产化,目前"可汗"的动力系统完全依赖美制F-110发动机的供应。而目前美国已经拒绝再向土耳其供应新一批F-110发动机了,所以该机如果不能解决心脏病,那项目就只能搁浅。

而为了摆脱对外依赖,土耳其正在尝试研制TF35000发动机以求完成国产替代。

【土耳其自主研制的TF35000涡扇发动机】

但自主研发一款满足五代机要求的大推力军用发动机,技术门槛极高、耗时漫长,以土耳其当前的能力,这几乎是一项不可能完成的工作。

此外,先进航电、雷达、隐身材料的全面国产化同样是不小的考验。

同时,五代机研发耗资巨大,土耳其经济能否长期支撑高强度的巨额投入,也存在不确定性。

土耳其启动"可汗"二号机组装工作,是其迈向自主空军梦想重要的一步,展示了土耳其不容小觑的航空产业体系和航空发展的雄心。不过要实现和歼-35一样的服役梦想,可汗要走的路还很长。

该机后续能否如期克服技术、资金与地缘政治的重重障碍,如期服役,并最终在国际军贸市场占据一席之地,仍然是一个未知数。这条自主研制之路,注定是一场考验意志与智慧的长跑。