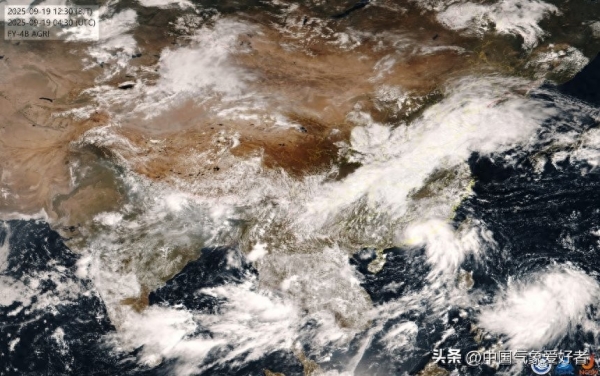

一、三台风共舞,秋台风季节进入高能阶段

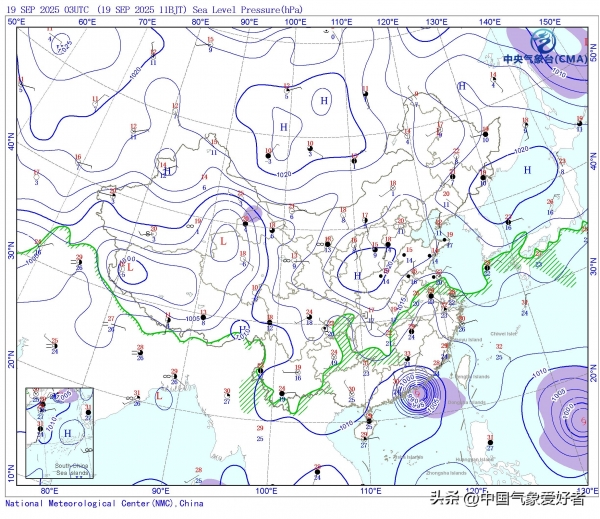

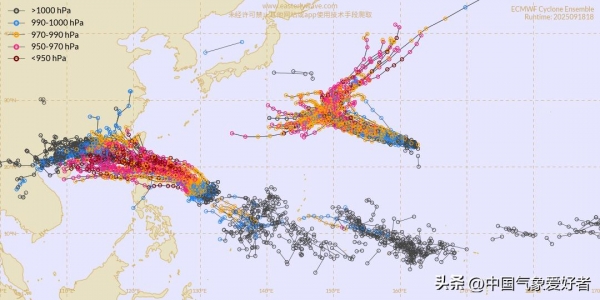

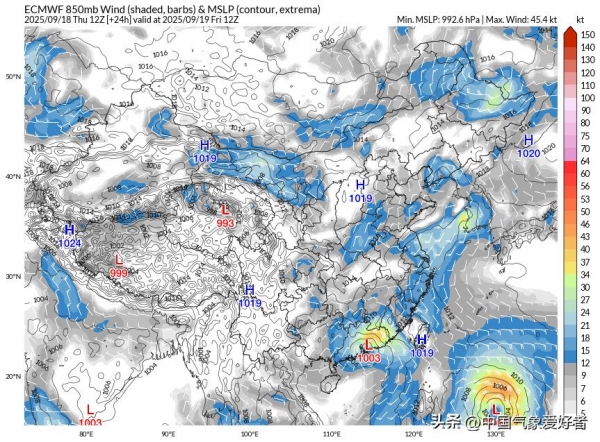

9月19日,西太平洋和南海迎来少见的三台风共舞局面,米娜、桦加沙、浣熊三个名字几乎同时出现在气象观测和数值模式里。它们的发展节奏彼此接近,环流相互作用,路径也变得更加复杂难测。有人形容这种情况就像是海上的"龙争虎斗",结果如何,不仅取决于各自的强度变化,还要看副热带高压和冷空气在关键时刻的引导。而更关键的是,他们都具备典型的秋台风特征。

所谓秋台风,指的是在大尺度环流已经进入秋季特征的大背景下生成的台风。通常在8月下旬至9月之后,随着冷空气逐渐登场,副热带高压的形态发生调整,台风的行为模式也随之不同。值得注意的是,秋台风的出现并不意味着我国南方已经进入气象意义上的秋天,像华南、江南在此时往往依旧酷热难耐,甚至常常与秋台风叠加出现"台风+秋老虎"的组合,进一步放大天气的极端性。

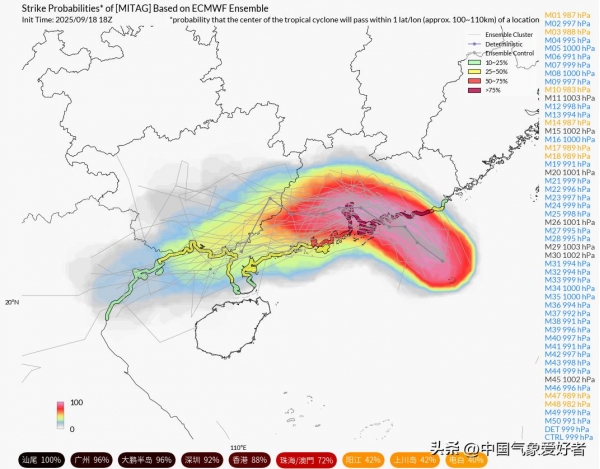

从以往经验看,秋台风最显著的特征就是"狠"。它们既可能在近海突然生成、来势汹汹,也可能在远洋积蓄能量后一路增强,直扑我国沿海。以米娜为例,它已经率先在广东登陆,带来强风暴雨。而桦加沙的生成也已迫在眉睫,极有可能在接下来几天影响甚至二度登陆广东。短时间内多个台风轮番袭击,这正是秋台风季节常见的场景。

二、四大因素决定秋台风比夏台风更强

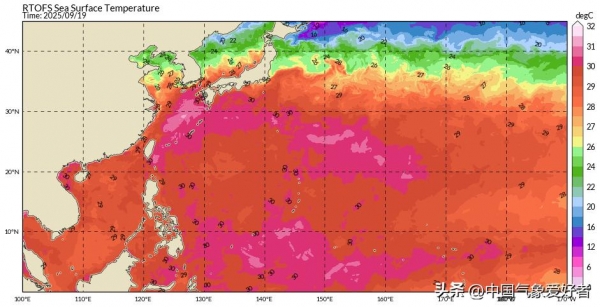

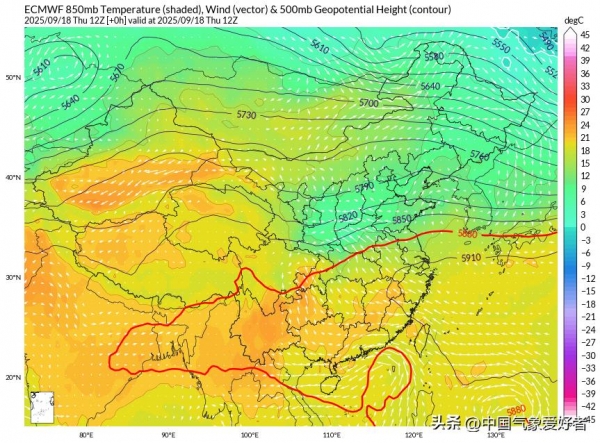

相比7月、8月的夏台风,秋台风之所以显得更猛烈,主要与大气和海洋条件的综合叠加有关。第一,海温条件更优越。进入9月后,热带西北太平洋和南海的海温往往比7、8月更高,不仅海水表层温度达到30度左右,而且暖水层更厚。这意味着台风在行进过程中能够吸收到源源不断的"能量补给",强度上限被进一步抬高。第二,冷空气的加入加剧极端天气。秋台风季节,北方冷空气已经开始活跃。当冷暖空气在沿海或者内陆相遇时,就会形成大范围强降雨和大风过程。冷空气不仅提供了额外的动力触发条件,还可能改变台风路径,使得风雨影响范围更广、持续时间更长。

第三,高空环境更有利。秋季200百帕高压逐渐减弱,副热带高空急流南压,台风在高空的抽吸和流出条件比夏季更好。这种情况类似于在台风"上方"打开了一扇通气口,让它的能量得以更充分地释放,从而更容易加强为强台风甚至超强台风。第四,副高南压带来更强的底层辐合。夏季副高通常偏北,台风活动多在其边缘游走。而到了秋季,副高逐渐南压,使得低层水汽和能量在南海、菲律宾以东一带更加集中。底层辐合增强,不仅有利于台风胚胎快速生成,也让后续路径更可能直接指向我国东南沿海。

综合来看,这四大因素共同作用,让秋台风往往具有"强度大、变化快、破坏力强"的特点。历史上不少造成严重影响的台风都出现在秋季,比如2013年的菲特、2016年的莫兰蒂,都是典型案例。

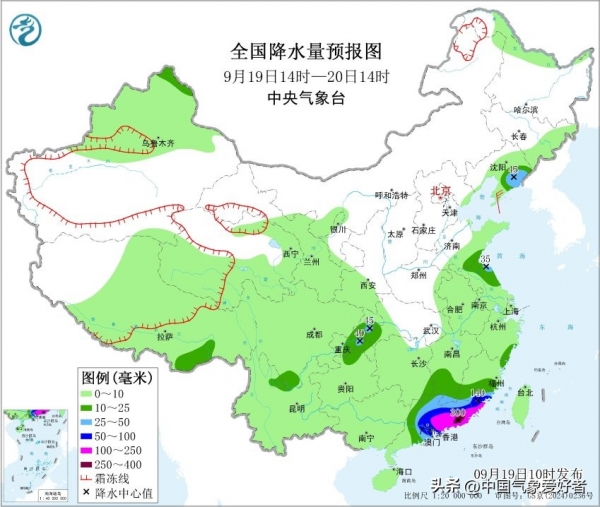

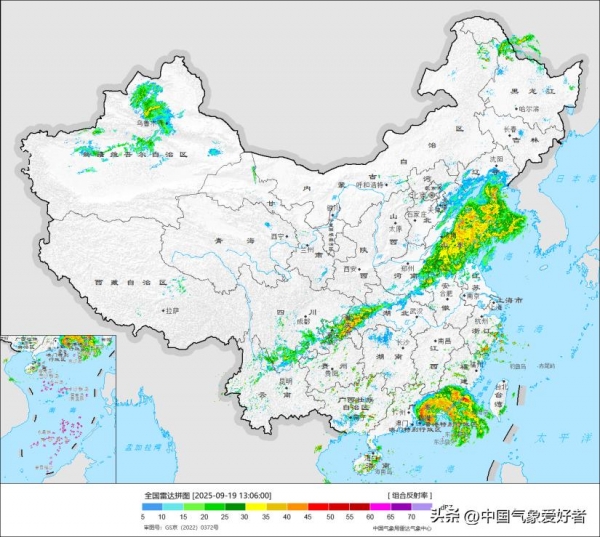

三、广东成焦点,两台风接连登陆需警惕

眼下,米娜已经在广东率先登陆,带来了强降雨和大风,部分地区出现了积水、道路拥堵等情况,防汛压力陡增。而另一股势力--桦加沙,按照数值预报的趋势,很可能在米娜之后迅速加强,并且大概率再次指向广东沿海。如果说米娜只是开场,那么桦加沙的到来,很可能让广东迎来连续两轮高强度的风雨考验

这种情况对当地居民和防灾体系来说都是一次严峻挑战。连续台风意味着土壤含水量迅速饱和,山洪、滑坡、泥石流等次生灾害风险显著增加;同时,前一个台风可能已经损坏了部分基础设施,第二个台风再度来袭时,防御难度会成倍上升。沿海渔业、港口运输、电力通信等行业也必须高度戒备。

从更大的范围来看,秋台风的频繁活动还会影响到长江流域乃至北方的降雨格局。台风北上的残余水汽可能与冷空气结合,在黄淮、华北等地引发强降雨。换句话说,秋台风不仅是南方沿海的事,它的影响链条往往会一直延伸到内陆甚至更北的地区。因此,在9月下旬至10月的秋台风高发阶段,需要保持高度关注。对于广东而言,眼下已经是实打实的"双台风夹击",而未来不排除还有新的胚胎加入。对于其他地区,尤其是长江中下游和华北地区,也要警惕台风残余环流可能带来的强降雨。