"曾经嫌弃的肥肠,现在竟成了'养生新宠'?"

说起来你可能不信,过去总被贴上"油腻""高脂""胆固醇炸弹"标签的肥肠,如今在某些研究和饮食文化中,又"翻红"了。它不再只是餐桌上的重口味选项,而是被越来越多人重新审视--甚至有人戏称:"肥肠,是被误解最深的食材之一。"

肥肠不能乱吃、不能多吃,但也绝非"一无是处",更谈不上"健康杀手"。如果你了解它的营养构成和合理吃法,或许也会像我一样,重新审视它在饮食结构中的位置。

我作为一名医生,平时接触不少"谈脂色变"的朋友,但脂肪并不是敌人。关键在于,你怎么吃,吃多少,怎么搭配。就拿肥肠来说,它的确有五个你可能没意识到的好处,前提是适量、适时、适法。

第一,补铁能力不容小觑。不少人以为贫血只跟红肉有关,其实动物内脏中的血红素铁含量更高,吸收率也更好。肥肠虽不如猪肝铁含量高,但也不低。尤其对于经常感到头晕乏力、脸色苍白的人来说,合理摄入肥肠,有助于铁的补充和红细胞的生成。

第二,胶原蛋白含量相对丰富。说到胶原蛋白,大家第一反应是猪蹄、鸡爪、鱼皮,其实肥肠里的结缔组织同样富含胶原蛋白,尤其是炖煮之后的软滑质地,那种"黏而不腻"的口感,正是胶原蛋白被水解后的表现。

虽然人体能否直接吸收成分仍有争议,但从营养学角度看,它确实是蛋白质的一个优质来源。

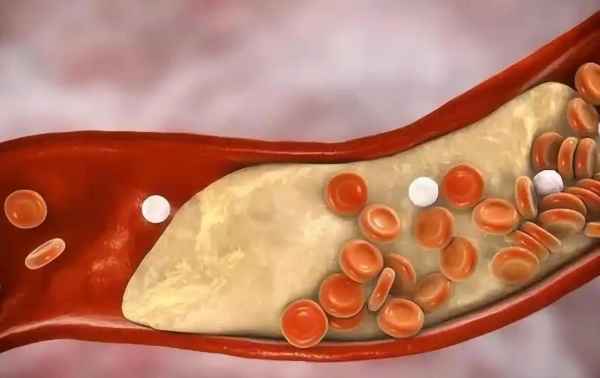

第三,胆固醇虽然高却不等于有害。很多人一听"胆固醇"就皱眉,但其实人体内80%的胆固醇是自行合成的,饮食摄入只占一小部分。只要你没有高胆固醇血症家族史,也不长期暴饮暴食,适量摄入胆固醇,对于体内激素合成和细胞膜结构反而是必要的。

第四,肠道菌群可能从中受益。肥肠本身含有一定量的短链脂肪酸前体,这些成分在进入肠道后,可能被有益菌利用,转化为丁酸等短链脂肪酸,有助于维持肠道屏障功能。虽然研究还在进展中,但合理膳食搭配下的肥肠,确实有可能对肠道环境产生正面影响。

第五,心理满足感不容忽视。不要小看饮食带来的情绪价值。人在吃自己"喜欢吃的东西"时,大脑会释放多巴胺和内啡肽等"快乐分子";而肥肠的特殊香气、咀嚼感和"重口味"属性,恰恰满足了不少人对情绪慰藉的需求。某种程度上,适量吃点肥肠,或许能帮你缓解压力、改善食欲。

说这些,并不意味着肥肠可以"敞开吃"。它更像是一种"偶尔的奖励",吃对了,才是加分项。

吃肥肠,最重要的一个前提,是处理干净。肥肠本身是猪的大肠,如果清洗不彻底,很容易残留有害微生物和异味。传统的多重清洗、焯水、炖煮,虽费时费力,却不可省略,这是决定肥肠能否健康入口的第一步。

烹调方式决定健康含量。肥肠本就脂肪较高,如果再采用油炸、红烧等重油工艺,等于"双重叠加"。更推荐的是焯水后炖煮、小火慢煨、搭配清淡食材,比如搭配萝卜、冬瓜、莲藕、豆腐,能更好地达到营养平衡。

很多人担心脂肪摄入,其实只要整体饮食不过量,且平日摄入较多蔬果、粗粮、坚果、豆制品,偶尔吃一顿肥肠完全没有问题。尤其是体力劳动者或运动量大的人,更需要适当摄取优质脂肪,为身体提供热量和维持内分泌稳定。

吃肥肠的人,通常还会搭配辣椒、花椒、姜蒜等辛香料,这些辛香料本身有助于促进食欲和胃酸分泌,可以帮助消化。但也要注意,胃肠功能不好的人不宜贪辣、贪重口味。

一个不容忽视的细节是,肥肠属于高嘌呤食物,嘌呤代谢异常者(如痛风患者)最好少碰,或者根据医生建议调整摄入频率。

从文化角度看,肥肠在很多地方是"有情感温度"的食物。四川人吃肥肠粉、贵州人吃卤肥肠、东北人炖肥肠豆腐……这些食物背后,是地方饮食文化的延续。对于很多人来说,饮食的意义不只是营养,更是人情和记忆。而健康的饮食方式,正是要在满足情感的前提下,学会科学选择。

我们不该用"非黑即白"的眼光看待食物。就像我们不该因为某个食材含脂肪就否定它,也不该因为它好吃就无限度放纵。饮食的智慧,在于平衡,而非极端。

把肥肠纳入健康饮食体系的方式,简单来说,就是"少量、偶尔、高质量"。你可以一个月吃一两次,每次控制在100克以内,搭配三倍以上的蔬菜,减少其他动物脂肪的摄入,避免与高糖高盐食物"同框"。

如果你觉得自己控制不了量,那不妨将肥肠划入"节日食谱"--逢年过节、朋友聚餐时吃它,而不是日常便饭。这样既满足了味蕾,也不会"偷走健康"。

很多人问到底什么才是健康饮食,其实答案不在某一种食物,而在整张餐桌的搭配和你的生活方式。只要你能做到饮食多样化、不过量、不过度依赖单一食物,肥肠也能成为健康饮食中的一部分。

顺带一提,肥肠富含脂溶性维生素A,对眼部健康、皮肤修复有一定帮助。它不是唯一来源,胡萝卜、南瓜、绿叶菜里也有,但动物来源的维生素A活性更高,吸收率更好。

别忘了一个细节--吃完肥肠后的肠道蠕动反应。有些人会觉得胀气,其实这跟个体消化能力有关,并不能全怪肥肠。建议搭配醋、萝卜、山楂等助消化食物一起食用,更利于肠道舒适。

肥肠不是"妖魔",也不是"灵药"。它只是众多食材里的一个选项。用科学的眼光去看它,是我们每一个人都该具备的饮食素养。