【文/观察者网专栏作者 扬之】

俄乌战争的硝烟,为德国军工巨头莱茵金属公司(Rheinmetall)带来了空前的商机。这场始于2022年的军事冲突,不仅重塑了欧洲的安全格局,也改变了军火产业的发展轨迹。

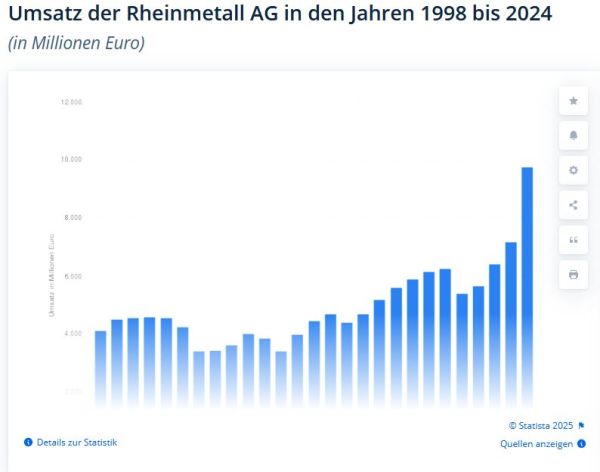

2024年,莱茵金属交出了一份令人瞩目的成绩单:根据公司自己提供的数据,营业额较上年增长了36%,高达97.51亿欧元;营业利润15亿欧元,同比增长61%。预计今年的增长率可达25%至30%。

公司的订单总额已攀升至550亿欧元,较战前翻了一番多。从坦克到火炮,从弹药到军用卡车,莱茵金属的产品线满足了现代战场的众多需求。

莱茵金属两年来的业绩飙升,可以说是地缘政治变局的直接体现。

莱茵金属1998年至2024年的营业额图表

订单像雪花一样飘来,政府也与军工企业签署了确保可持续性发展的框架协议,联邦议会和参议院已批准了大手笔资金储备等……这一切似乎都预示着德国军火企业的春天到来了。

为了应对眼下的"供不应求"局面,莱茵金属在加大投资、增建新厂的同时,也把眼光瞄准不景气的德国汽车行业,呼吁那里失业或面临失业的工人前来加盟。

资本市场对这一趋势做出了积极响应。自俄乌战争以来,莱茵金属的股价实现了惊人的十倍增长。这一涨幅不仅反映了投资者对公司前景的看好,更折射出整个欧洲正在进入一个新的军备竞赛时代。

当然,莱茵金属的成功并非孤立现象。它是欧洲,尤其是北约国家整体防务政策调整的缩影。

在战争阴影下,各国纷纷提高军费开支,为军工企业创造了巨大的市场空间。莱茵金属正是这一趋势的最大受益者之一。

值得注意的是,公司的业务重心正在发生明显的转移。目前,80%的收入来自军事领域,而其作为汽车零部件供应商的角色日渐式微。

这一转变不仅体现了公司的战略调整,也反映了整个工业界对地缘政治变化的回应。

德国人为何对军工企业颇有抵触?

俄乌战争给德国的军火工业带来了高光时刻。

可是,曾几何时,非军工企业的老板以及政府官员在公开场合连与莱茵金属CEO帕珀格(Armin Papperger)同框都躲之不及。

生产坦克变速箱和军舰推进系统的伦克公司(Renk)董事长维甘德(Susanne Wiegand)也发现,政客们又开始乐于在坦克或飞机前拍照了。她说:"这在以往是不可能的。看来,军工业已摆脱了之前肮脏的形象。"

德国政界对军火商态度复杂。前排从左起:莱茵金属老板帕珀格,时任国防部长皮斯托里乌斯,时任总理朔尔茨。图像来源: Fabian Bimmer/REUTERS

那么,在过去相当长的时间里,军工企业和军火生意在德国为何如同色情或赌博业一样令人不齿呢?

说来这还与德国两次发动世界大战而又两次战败的历史密切相关。

二战中,德国的军工企业遭受重创。理由很简单,盟军认为它是支撑纳粹政权和军事扩张的主要栋梁,因此将其锁定为军事打击的主要目标。

战后,由于担心德国会死灰复燃,重新对邻国乃至世界构成威胁,战胜国对德国军工企业再次施以重手。同时,作为赔偿的一部分,很多军工器械都被拆装打包,运往战胜国(特别是苏联)。

这是二战在物质层面给德国军工带来的巨大损失。

但盟军很清楚,物质层面的损失并不能从根本上打垮德国人。毕竟,一战后的《凡尔赛和约》也对德国实施了严惩,但最后都被纳粹一一化解,并在二十年后卷土重来。

于是,从1945年7月开始直至1951年4月,四大战胜国在各自的占领区内实施了所谓"去纳粹化"(Entnazifizierung)措施,目的是从社会、文化、新闻、经济、司法、军事和政治领域清除纳粹影响。

换而言之,就是将原先的国家机器彻底砸烂重构,在公共行政部门将纳粹分子和军国主义分子清理出去,在意识形态方面对人进行"洗脑"。

这场历时差不多6年之久的"去纳粹化"运动,对德国社会以及人们的思想带来了巨大影响,德国官民对军工企业和军火商的负面看法也由此而生。

具体说,这个"负面印象"主要基于以下两个认知:

1)德国军火企业让纳粹政权"如虎添翼",因此同样要对战争及其后果负责。也就是说,很多德国人在经过"洗脑"后也认为,德国的穷兵黩武以及后来的战败结局与军火企业有密不可分的关系;

2)德国军工企业从纳粹的战争机器和廉价的强迫劳动中获利。这些劳力中有相当部分是被关押的犹太人、战俘和掳来的外国平民,而且劳动和生活条件非常不人道。战后,这些企业虽然受到抑制和削弱,但许多公司负责人并未受到法律追究,也没有负罪感。

以德国著名军工企业"黑克勒&科赫"(Heckler & Koch)为例:

公司创办人黑克勒(Edmund Heckler)可以算是位"老军工"了。他从上世纪三十年代开始在以生产反坦克武器"铁拳"(Panzerfaust)而出名的雨果·施耐德股份公司(Hugo Schneider AG)工作;1940年后接管了该公司位于莱比锡附近一家分厂的管理工作;同年,他加入了纳粹党。

据历史学家们披露,来自奥斯维辛、布痕瓦尔德等集中营的1000多名囚犯,被带到他那里从事强迫劳动。他们经常受到折磨和虐待,有的甚至失去了生命。在战争的最后几天,包括黑克勒在内的公司负责人担心工人们会出来作证,揭露非人道待遇和非正常死亡情况,所以匆匆遣散了上千名强迫劳工,其中不乏妇女。

在战后的"去纳粹化"审查中,黑克勒由于没有担任过纳粹行政职务而被划为"五类分子"中的第四类--"追随者"(Mitläufer),即"只是名义上参与或支持纳粹统治的人,如缴纳党费、被动参加集会、履行普通义务等。

与前三种人("主犯"、"重大责任者"和"较轻责任者")相比,"追随者"受到的处罚不重,只是有一定的报告义务以及居住和职业限制,还有就是丧失被选举权,并要求向"战争赔偿基金"支付一定的罚款。

其实,黑克勒战后"幸免于难",最关键的原因在于他与美方打交道时表现得"极其合作"。

战后,黑克勒成立了一家以生产缝纫机零件等民用产品为主的公司。1955年5月,西德加入北约,开始重新武装,黑克勒抓住这个机会,迅速从原先的毛瑟枪兵工厂招兵买马,为后来的"黑克勒&科赫"军工企业打下了基础。

鉴于上述历史和民众的厌战心理,德国政界对军工的态度不是疏远就是若即若离。据说,默克尔当年对军火生意也比较抵触。

2014年第一次乌克兰危机爆发后,时任德国副总理兼经济和能源部长加布里尔(Sigmar Gabriel)与联合政府中的基社盟主席泽霍费尔(Horst Seehofer),曾就"放宽还是审慎对待武器出口"问题发生过一场激烈的争论。

社民党籍的加布里尔明确表示,德国不应为了经济利益而过于草率地与外国做"与死亡有关的生意"(Geschäft mit dem Tod)。

政府对军工的这类消极态度导致两个结果:第一,对军火出口管制严格,程序复杂;第二,德国军工企业不得不"狡兔三窟",在其他国家和地区开厂生产,以避开本国严苛的出口管制。

德国人是个相当"心重"的民族,战败这个"十字架"背了几十年,有些心理阴影渐渐成了一种社会"常态"。而这类战争"后遗症"在前苏联和美国就不存在,那里的军工被称为"国之重器",武器出口一直是引以为傲的外汇来源。

对比之下,两者的区别其实就一个:战败国与战胜国。

随着俄乌战争的爆发以及欧洲战略脱美的趋势越来越明显,人们开始意识到军火工业对国家安全的重要性。

德国工业联合会主席莱宾格(Peter Leibinger)指出,"这方面社会观念的转变虽然才发生不久,但是,投身国防科技研发生产的人,最起码可以不用再觉得自己从事的是有道德缺陷的行业了。"

真的是这样吗?未必全是。

德甲赛季首场比赛即遭遇抗议,球迷举起的横幅上写道:"操蛋莱茵金属交易","沾满鲜血的2000万","金钱第一,道德第二","丧尽天良"

就在去年五月,生意上扬眉吐气的莱茵金属向德国著名甲级足球俱乐部多特蒙德开出丰厚的条件,并最终签订了赞助协议。没想到,这笔交易引发一场不小的争议:和平主义者、人权组织及部分球迷对此提出了尖锐批评。

由此可见,即便在"生意经"大有改观的今天,德国社会对军工的成见并未消失得无影无踪。

莱茵金属的历史"污点"及反思态度

德国的战败,也让本国许多企业受到程度不同的"牵连",有的甚至被跟着一起钉上了历史的"耻辱柱"。譬如:

上世纪二十年代成立、开始以生产男装为主的雨果博斯(Hugo Boss),它在当时的经济萧条中几近破产,后来转营为国防军、冲锋队、党卫队生产制服,战后也因此而"获罪"。

慕尼黑的宝马公司在纳粹掌权后,得益于希特勒的战争计划,公司营业额从1933年的3250万帝国马克增长到1939年的2.8亿帝国马克。既然是纳粹的既得利益者,战后必然受到了牵连。

最富戏剧性的是保时捷的命运:对创始人费迪南德·保时捷(Ferdinand Porsche)来说,1933年5月与希特勒的那次会面是一个转折点。时年57岁的他因经营不善而债台高筑,因此想利用这次来之不易的觐见机会,从元首那里拿到高额的国家补贴。希特勒原本打算把这些补贴全数拨给奔驰,但最后还是决定给了保时捷。公司业务从此时来运转,蒸蒸日上,同时也把自己绑在了希特勒的"战车"上,战后自然是"吃不了兜着走"。

历史不可逆,生意还得做。纠结于历史和现实的德国军工企业该怎么办?

为了过关和减少处罚,它们程度不同地试图隐瞒各自"不光彩"的历史,设法与纳粹撇清关系,做必要的切割。

莱茵金属集团也不例外:它虽然宣称在对待历史问题时会力求透明,但实际情况并非如此。

莱茵金属公司网页上"125周年回顾专稿"封面图

公司的官方网站刊登了纪念企业成立125周年的回顾专稿,其中虽有涉及"强制劳动"和"幸存者回忆",但找不到多少深挖和检讨的笔触。有趣的是,编辑煞费苦心地称这些文稿是"偏离主流叙事"(abseits des historischen Mainstreams)的作品,其意图不言而喻。

其实,莱茵金属对纳粹政权至关重要,也因此被完全国有化,改名为"赫尔曼·戈林帝国工业联合企业"(Reichswerke Hermann Göring)。它与法本公司(I.G. Farben AG)和联合钢铁股份公司(Die Vereinigte Stahlwerke AG)一起,并列为纳粹德国最大的企业集团。

然而,公司网站并未提及这些比较"棘手"的信息,更多的是描述企业战时面临的挑战,如大量工人被征召入伍,不得不由妇女和强制劳工接替军需生产;还有就是抱怨官僚机构阻碍了战时所需的武器生产等等。

莱茵金属的另一个历史"污点",是更早前与德国极右势力的关系。

1918年-1919年间,德国爆发"十一月革命"(November revolution)。莱茵金属也卷入其中:它资助的"反布尔什维克联盟"极右组织参与了对"斯巴达克同盟"起义的镇压,以及针对罗莎·卢森堡(Rosa Luxemburg)和卡尔·李卜克内西(Karl Liebknecht)这两位革命党领导人的暗杀行动。

1933年,濒临破产的莱茵金属被纳粹接管,成为"国企"。二战期间,公司扩大生产规模,大量使用强制劳工、战俘和囚徒。

莱茵金属一方面承认使用过非法劳动力,但声称并不清楚这些人当时所受的非人待遇;同时,又通过"非主流叙事"等方式来为自己"洗白"。

莱茵金属的这种做法,在德国传统大企业中很具代表性。

军火工业中的"德国元素"

从最先的火药运用到后来生产的标准化、完整化和系列化,军火工业的发展经历了一个相当漫长的过程。

在19世纪工业化进程中,西欧军工业持续发展。最初仅有少数传统国营兵工厂生产火器,后来英法德等国内逐渐涌现出一批私营巨头:

法国"钢铁之王"施耐德家族(Schneider)的大型钢铁厂承接大量战争物资的生产,其在大西洋沿岸的造船厂,被用以开发潜艇和鱼雷。

欧洲的军舰建造则由英国主导,特别是维克斯公司(Vickers)。它还制造火炮、弹药、汽车和飞机。上世纪二十年代,维克斯与其最强劲的竞争对手--阿姆斯特朗-惠特沃斯公司(Armstrong Whitworth)合并,实力变得更加强大。

作为一个新兴列强,德国的企业和科研成果也在军工发展中留下过浓重的笔墨。当时德国军火工业的代表首推被誉为"德意志帝国的火炮锻造厂"的克虏伯公司(Krupp)。

最初,它通过为铁路生产无缝铸钢而获得丰厚利润。后来,在1870/71年普法战争中,阿尔弗雷德·克虏伯(Alfred Krupp)研制的钢制后膛炮(C/64/67型)射程超4公里(是当时常规火炮两倍以上),其高射速(每分钟10发)与精准度在色当战役中形成毁灭性打击。法军虽在沙斯波步枪与米特拉约斯机枪的射速方面占优,仍难抵挡普鲁士后膛针发枪的攻势。

从此,克虏伯产品威名远扬,一发不可收拾,成为军火工业中的佼佼者。

克虏伯公司生产钢制后装炮的车间,这种炮使该公司在国外也享有盛名(1904年)。图片来源:ullstein bild

克虏伯不仅会造枪炮,也很会搞关系。

公司与帝国政府和德皇本人的私交都很好,加上当时缺乏有力的火炮同行竞争,所以,它在德国军备生产中获得了近乎垄断的地位,产品甚至远销中国。

不过,由于受军国主义宣传的影响,当时的军工对整个国民经济的影响长期被高估。例如,1907年德国其实只有不超过2%的工人从事战争物资生产。

今天的历史学家普遍认为,大型军火公司在一战爆发时并未起到决定性作用,但军方与经济界的合作的确越来越紧密。

一个突出的例子是德国化学工业:

1915年,一战才进行一年,德军就因协约国封锁硝石供应而面临弹药耗尽。众所周知,硝石是制造火药和炸弹不可或缺的原料。

在这个紧要关头,幸好化学家哈伯(Fritz Haber)和博什(Carl Bosch)在战前就研发出氨合成法(Ammoniaksynthese)。这项突破性工艺一方面实现了人造肥料的大规模生产(堪称一场农业革命),同时,它也可以被用于批量制造硝酸。

经过军方、化工企业与科学界的共同协商和通力合作,当时已是化工巨头的巴斯夫公司(BASF)利用国家资金建造了大型工业化生产线,挽回了德军所处的窘境,战争得以持续。

可以说,是德国化学工业暂时改变了一战的进程。

另一个化工影响战局的例子是毒气生产:当时,哈伯研究所陆续开发出多种毒气,由德国拜耳公司生产。首次将毒气投入战场是1915年在比利时北部佛兰德附近的伊珀尔(Ypern)。

此外,交战双方都需要化学家用科学手段来寻找被封锁物资的替代品。譬如,协约国亟缺化工和光学产品,而同盟国则面临原料短缺。由此,化学工业获得了全新的军事地位,也首次预示着钢铁制造商即将失去其在军工业的主导地位。

两次世界大战被称为"工业化"战争,也是民用工业的创新成果被转化为军事用途的"试验场"。

1939年,就在二战爆发前夕,德国亨克尔公司(Heinkel)研制的首架喷气式战斗机(He 178)成功首飞。此外,它还生产了世界上第一架使用"弹出式座椅"的军用飞机。

德国的火箭技术也曾领先世界:1944年,德国"V-2"火箭成为该技术的首个实战应用,给英国人造成了很大的心理压力,并差点儿改变二战的最后结局。

在二战期间,工业界前所未有地转型为战争物资供应商。相较于一战,军工的研发与生产决策权进一步集中到政府、军方、工业界与科研机构组成的联合部门。

在战争后期,纳粹德国由于机构重叠而严重影响了战时经济的效率。相比之下,美国则完善了"军工复合体"的协作模式。最后,欧洲诸如维克斯、克虏伯这样的传统军工巨头渐落下风。

1945年8月签署的《波茨坦协定》规定对战后德国进行所谓"4D"改造,即,非军事化(demilitarisation)、去纳粹化(denazification)、分权化(decentralisation)和民主化(democratisation)。

德国军工业在"非军事化"过程中几乎被拆了个精光,直到50年代中期西德融入西方并开始重新武装后,德国军工才慢慢恢复元气。

德国严格的军火出口管制

在德国,军事物资除了武器和弹药之外,还包括运载工具,导航技术和防身装置。联邦国防军(Bundeswehr)本身不生产,但参与武器系统的测试和对友军的培训。

德国《基本法》(Grundgesetz)第26条共含两则:第一,禁止本国发动侵略性战争,也就是说,任何从德国领土对外发动的战争都是违宪行为,都会受到惩罚。第二,用于战争的武器,都必须经过德国政府的批准,方可进行生产、运输和投入使用。

除基本法外,军火出口还须遵守《对外经济法》、《对外经济条例》和《战争武器管制法》。其中,出口战争武器必须符合《战争武器管制法》,其他军事物资则依据《对外经济法》。

德国联邦政府的武器出口政策归纳起来有以下重点:

·人权考量:在决定是否批准武器和军事装备出口时,目的地国家和最终用户国的人权状况是一个关键考量因素。

·最终用途控制:必须有效确保武器和军事装备留在订货的最终用户手中。在批准出口之前,会对最终用途进行全面审查和评估。

·对欧盟、北约及其盟国的出口:原则上不受限制,除非有特殊政治原因。

·对第三国的出口:采取限制性政策。除非有特殊的外交或安全政策利益,否则不批准出口战争武器。

·小型武器:原则上不再批准向第三国出口小型武器。

·冲突地区:不批准向卷入武装冲突或可能爆发武装冲突的国家出口武器。

·可持续发展:关注军费开支过度膨胀是否会严重损害接收国的可持续发展。

·国际义务:考虑接收国在反恐、遵守国际义务、军控和裁军等方面的表现。

这些原则体现了德国政府在武器出口问题上采取的谨慎和限制态度,特别强调了人权、冲突预防和国际义务等因素。

但在实践中经常出现与上述原则相矛盾的情况,譬如,在西方眼里人权纪录不佳的沙特,民主架构有严重缺陷的埃及,冲突主要参与国以色列等,都是德国武器的接受国。因此,德国在野党,还有媒体舆论,多有对政府军火出口实践的诟病。

根据官方提供的数据,2024年,联邦德国政府批准的武器出口创新高,总额达到132亿欧元,其中包括81亿欧元的战争武器和约51亿欧元的其他军事装备。

出口量创纪录的主因是俄乌战争:援乌军火出口额达81亿欧元,占所有批准出口的62%。

结语

深谙辩术的古罗马政治家兼哲学家西塞罗(Marcus Tullius Cicero)既留下"整个世界都是疯人院"这般至今仍发人深省的洞见,也为军火商们提供了"欲求和平,先备战争"(Si vis pacem para bellum)的致富箴言。

乌克兰战局似乎印证了这句古训。

如今,令西方主流媒体和和平主义者陷入两难境地的是,若非欧美持续不断的"军援",乌克兰这个国家恐怕早已从地图上消失了。

换而言之,没有他们嗤之以鼻的杀人武器,被他们高歌颂扬和竭力维护的和平与自由可能已不复存在。因此,对他们而言,"民主与自由"的防线不再局限于阿富汗的兴都库什山脉,而已扩延至乌克兰的基辅、哈尔科夫或赫尔松。

在军火生意火爆的今天,德国社会在问:靠军火牟利在道德上真能自洽吗?这难道不是向现实政治投降吗?

这也是当年倡导和平的德国"六八学运"老将们和"周五为未来"(Fridays for Future)的年轻抗议者对现状发出的警告。

苦涩的结论是:在可预见的未来里,世界仍离不开武器。

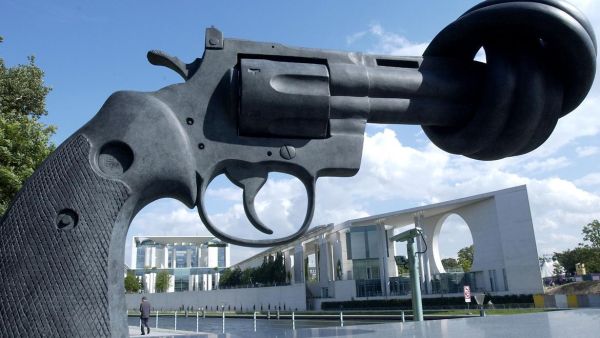

德国总理府前的"非暴力"艺术装置照片。德新社

德国记者和作家伯克(Uwe Bork)这样评论道:"我们绝不能倒退至将战争视为正当政治手段的年代。投资军火或许能让我的银行账户充盈,但更可能令我夜不能寐。大炮轰鸣中榨取的利润,终究沾着血污。"

他认为,既然德国政府刚通过上千亿加强国防的计划,何不顺势将军工生产收归国有?将其作为公共事业并加强监管,或许更为妥当。

经历过两次世界大战的德国哲学家和散文家本雅明(Walter Benjamin)是阿什肯纳兹犹太人。1933年,他为逃避纳粹而流亡巴黎。七年后,德军攻入巴黎,法国沦陷。他不得不再次逃亡,最后在西班牙的边境小镇波尔沃附近自杀身亡。

他生前曾针对西塞罗的"欲求和平,先备战争"说过这么一句话:"渴望和平者,应当谈论战争--不为备战,只为警示,警示它的恐怖与苦难。"