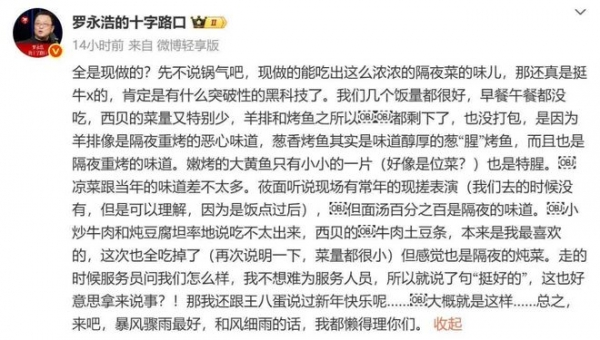

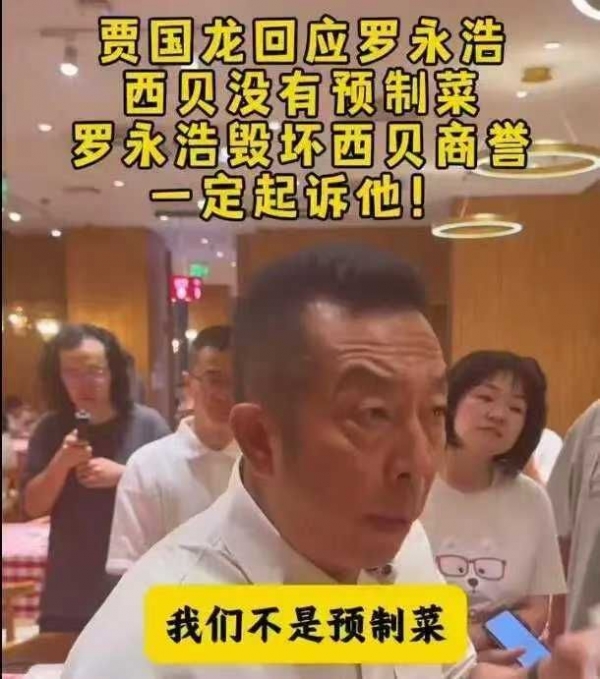

罗永浩与西贝的预制菜之争愈演愈烈:一方称 "中央厨房出品就是预制菜",悬赏十万征集证据;另一方坚称 "门店无预制菜",开放后厨还推 "罗永浩菜单"。这场从饭后吐槽升级的骂战,看似是商业互怼,实则戳中了一个更关键的问题 --"何为预制菜" 至今没有共识,商家、消费者、标准各说各话,才让争议不断发酵。

消费者的诉求其实很简单:不是反对预制菜,而是有 "知预买预" 的权利。不少人尝出 "预制味",却听到商家标榜 "现做菜",这种信息差才是愤怒的根源。就像律师指出的,若把预制菜包装成 "自制菜",本质是虚假宣传,侵犯了知情权。可西贝们拿《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》(以下简称《通知》)里 "中央厨房菜肴不算预制菜" 当挡箭牌,又与大众认知拧了劲 -- 在消费者眼里,"锅气烫嘴""现做现炒" 才是非预制,提前加工的净菜、半成品,就算从中央厨房来,也该算预制范畴。

分歧的核心,在于标准与现实的脱节。去年的《通知》虽给预制菜定了大纲,却没细化 "中央厨房出品算不算""半成品如何界定" 这类关键问题。商家拿标准当 "免罪金牌",消费者凭体感判断,两边各执一词,争议自然没完没了。就像这次之争,看似是罗永浩与西贝的口舌战,实则是大众认知与行业标准的碰撞。

比起双方互放狠话,更该做的是给 "预制菜" 划清边界。趁着这场热议,不妨细化标准,把中央厨房、半成品、净菜的定义讲清楚,让商家有规可依,消费者心里有数。否则,今天是罗永浩怼西贝,明天可能是另一场 "预制菜罗生门"。毕竟,消费者要的不是口水仗的输赢,而是一份明明白白的消费权;行业要的也不是模糊的标准,而是能消除争议、良性发展的规则。

预制菜不是洪水猛兽,但 "何为预制菜" 不能一直模糊下去。少点互相拆台的争吵,多点细化标准的行动,让共识取代分歧,才是这场争议该有的结局。