德国新总理默茨刚一上台,就把火烧到了南海这块敏感地,5月14日,他在柏林高调演讲,话里话外暗示中国是"竞争对手",还顺手跟菲律宾签了份防务协议,摆明要掺和南海的浑水,这架势,像是冲着中国来的!

中国可没惯着,第二天就宣布南海六个海域划为军演禁区,船只一律禁入,态度强硬得不行,默茨这"第一把火"烧得够猛,到底是想给国内撑腰,还是跟美国眉来眼去?中国这六大禁区又藏着啥深意?这一来一回,南海的局怎么破?

文案|编辑:清

2025年2月,德国政坛迎来大变局,上一届"红绿灯"政府垮台,国内政治分化加剧,保守派领袖弗里德里希·默茨在联邦选举中艰难胜出,成了新总理。默茨上台的背景并不轻松,他没能在首轮投票中拿到过半票数,这在德国历史上少见,国内支持率不高,默茨急需在外交舞台上刷存在感,证明自己能带德国重回"强国"轨道,正是在这种背景下,南海问题意外成了他上任后的第一个大动作。

默茨选择南海作为突破口,并非偶然,过去几年,德国对印太地区的关注持续升温,早就派过军舰巡航南海,喊着"维护自由航行"的口号,如今,南海局势因菲律宾和中国之间的摩擦越发紧张,德国看到了插手的机会。

默茨政府希望通过高调动作,既能在国内树立强硬形象,又能在国际上重塑德国的影响力,更重要的是,南海问题还跟美德关系紧密挂钩,而这正是默茨亟需修复的一环。

5月14日,默茨在柏林的联邦议院发表了上任后的首次重要讲话,这场演讲备受关注,因为它不仅勾勒了新政府的施政蓝图,也透露了对华政策的风向。

默茨在讲话中提到,中国是德国和欧盟在全球挑战中的重要伙伴,尤其是在经济领域,但他话锋一转,强调德国得减少对中国的"单方面依赖",特别是关键商品和供应链的依赖,要搞多元化,这套"去风险"的说辞并不新鲜,但默茨的语气明显更硬,透着股竞争的味道。

演讲中,默茨还点到中俄关系"让人担忧",甚至说中德关系正被"竞争和权力政治"塑造,这种措辞在德国政坛算得上直白,立马引发了外界的热议。香港媒体就注意到,默茨刚上台就拿中国说事,摆明了是要在对华政策上搞点不一样的东西。相比前任朔尔茨政府的谨慎,默茨似乎更想通过强硬表态,给国内保守派选民交个答卷,同时也向国际社会传递信号:德国不怕在敏感问题上"亮剑"。

就在默茨演讲的同一天,菲律宾国防部长特奥多罗访问柏林,跟德国防长皮斯托里乌斯签下了一份防务合作协议,这份协议内容不长,但分量不轻,双方同意在网络安全、武器装备、以及联合国维和行动上加强合作,还提到了联合军演和人员培训,协议虽然没直接点名中国,但结合当时南海的紧张局势,谁都看得出来,这是在给菲律宾撑腰。

菲律宾近几年在南海问题上动作频频,特别是在马科斯政府上台后,几乎把对抗中国当成了外交主线。除了德国,菲律宾还跟日本、新西兰等国签了类似协议,摆出一副"拉帮结派"的架势,德国这时候凑上来,显然不是单纯的"凑热闹"。这份协议延续了1974年两国关于菲律宾军人培训的合作框架,但新加了不少现代化的内容,比如网络安全和武器合作,明显是冲着当下的地缘博弈去的。

德国跟菲律宾的勾连,正好赶上美菲联合军演"巴利卡坦2025"的热潮。菲律宾和美国在南海周边搞得热火朝天,德国这时候加入,等于间接站到了美菲的阵营里,这步棋走得巧妙,既能让德国在印太地区刷存在感,又不至于直接跟中国撕破脸,毕竟协议里一句"针对中国"的话都没有,留足了回旋余地。

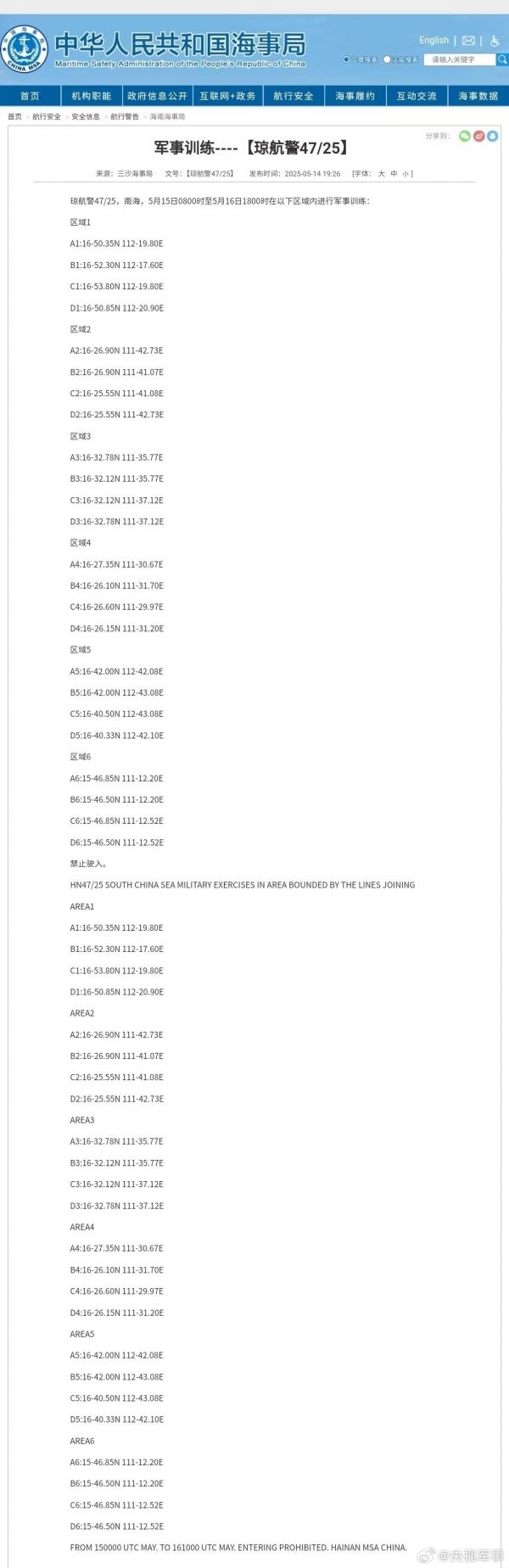

德国的动作刚落地,中国这边就有了回应,5月15日,中国海事局发布通告,宣布在南海六个海域进行为期两天的军事训练,时间从15日早上8点到16日下午6点,期间禁止任何船只驶入。这六个禁区的范围不小,覆盖了南海多个敏感区域,信号再清楚不过:中国对外部干预绝不含糊。

这次军演的时机耐人寻味,德国和菲律宾刚签完协议,中国立马划下禁区,等于用实际行动告诉外界,谁才是南海的主导者。过去几年,中国在南海问题上一直保持高压态势,无论是菲律宾的小动作,还是美国等域外国家的介入,中国都通过军演、巡航等方式亮明底线,这次的六个禁区,不仅是对德国和菲律宾的警告,也是在提醒其他国家,别轻易趟南海这趟浑水。

中国的回应速度快、力度大,背后是长期以来对南海局势的掌控力,无论是菲律宾试图拉拢盟友,还是德国想借机刷存在感,中国都用行动表明,南海的主动权牢牢攥在自己手里。这种"以硬对硬"的策略,也让菲律宾的处境更微妙,如果继续挑衅,可能真会像外界说的那样,"搬起石头砸自己的脚"。

德国突然高调插手南海,或许是国内政治的需要,默茨上台时,德国正陷在政治分裂的泥潭里,上一届政府倒台,经济也不景气,默茨得赶紧拿出点成绩稳住局面。对外示强,尤其是针对中国这样的大国,能帮他赢得保守派选民的支持,也能转移国内对经济问题的注意力。默茨的历史地位本来就有点尴尬,没拿过半票数的总理可不多见,所以他比谁都想证明自己。

而且德国这步棋跟美国脱不了干系,特朗普政府上台后,对菲律宾在南海的对抗态度大力支持,甚至把美菲军演搞得声势浩大。德国这边呢,跟美国的贸易关系因为"对等关税"闹得有点僵,默茨急需修补美德关系,他在竞选时就说过,美国是德国"不可或缺的伙伴"。通过支持菲律宾,德国等于间接向美国递了橄榄枝,换取在其他问题上的合作空间。

最后,德国对华政策的调整也起了作用,默茨政府虽然没放弃跟中国的经济合作,但明显想在竞争上加码,过去德国对华政策偏向务实,强调贸易优先,但现在"去风险"成了主旋律。默茨通过南海问题施压中国,可能还想在其他领域,比如贸易谈判或技术合作上,逼中国让步。这种"边合作边施压"的策略,成了德国对华关系的新常态。

德国插手南海,短期看是给中德关系添了点堵。默茨政府虽然嘴上说中国是"重要伙伴",但动作上却透着戒备,中德关系过去靠经济纽带维系,德国是中国在欧洲的最大贸易伙伴,但现在这种关系多了几分博弈的味道,德国的强硬姿态,可能让中国在贸易、技术等领域更谨慎,双方合作的空间难免受挤压。

对印太局势来说,德国的加入让南海问题更复杂了,菲律宾拉来德国、日本等国,试图用"多边牌"对抗中国,但中国的快速回应表明,这种策略效果有限。德国毕竟不是南海的直接利益方,军事实力也有限,更多是象征性站队。长远看,德国的介入可能刺激更多欧洲国家关注印太,但要真形成"反华联盟",难度不小。

中国的军事禁区划定,则进一步巩固了在南海的战略主动,无论是菲律宾的小算盘,还是德国的试探,中国都用行动划清了红线,这种硬实力加外交的组合拳,不仅震慑了域外干预,也给菲律宾敲了警钟。未来,德国是否会继续在南海加码,或者在美中之间找平衡,还得看默茨政府的下一步棋怎么走。