伊朗有"内奸"嘛?

答案是不仅有,还是个女的。

7月14日,据多家国际媒体集中报道,伊朗安全部门在一场持续多月的内部排查后,确认代号为"凯瑟琳·佩雷斯·沙克达姆"的女子,就是以色列对外情报机构摩萨德在伊朗最高层的"深喉"。

消息既出,伊朗议会、革命卫队、情报部罕见地同时进入紧急磋商模式,原因并不只是"抓到一个记者",而是这个记者在过去八年里用一篇篇反以文章、一场场高端沙龙,把伊朗国家安全的"玻璃罩"敲得千疮百孔。

沙克达姆的故事之所以令情报界侧目,首先在于她对自己社会标签的"精准叠层"。公开履历显示,她出生在法国的一个犹太家庭,大学时代便以"反对犹太复国主义的犹太知识分子"形象活跃于欧洲左翼论坛。

2017年,她以自由撰稿人身份进入伊朗,随身带来的既有法国护照,也有一套精心打磨的叙事:皈依什叶派、与也门裔丈夫离婚、在文章中痛斥以色列对巴勒斯坦土地的"殖民"。这种"自我否认式"的身份策略,让她在伊朗民众面前迅速获得"世界公民中的伊斯兰同情者"光环。

随后,伊朗最具影响力的官方英文媒体《德黑兰时报》连续转载她的长文;伊斯兰共和国广播电视公司邀请她做直播嘉宾;最高领袖办公室的官方网站甚至为她开设专栏,讨论"犹太教内部的反殖传统"。在伊朗的政治语境里,这意味着她已拿到进入权力走廊的"硬通货"。

伊朗议员卡瓦克比安在闭门吹风会上透露,沙克达姆与超过120名军政高层、智库学者、军工企业负责人有过"深度私人往来"。这一数字若被证实,足以使她成为现代间谍史上单点渗透范围最广的特工之一。但需要澄清的是,所谓"个人魅力"并非简单的桃色陷阱,而是一场针对伊朗"熟人社会"结构漏洞的系统性利用。

伊朗安全体系长期由情报部、革命卫队情报局、军队情报局等多部门并行运作,彼此壁垒森严又暗中竞争。沙克达姆恰恰利用这种碎片化的缝隙:在革命卫队举办的"反极端主义"研讨会上,她获取了导弹地下基地的坐标;通过参加总统夫人的慈善午宴,她记录下了核科学家家属的车牌与日常路线;在议会外交委员会的闭门简报中,她旁听了关于纳坦兹离心机故障的详细汇报。这些看似零散的碎片,经由摩萨德的"拼图机制"整合后,便成为以色列空军与网络作战部队一次次"手术刀式"打击的坐标系。

当伊朗"反间谍"部门终于把疑点聚焦到沙克达姆时,她已于2025年6月下旬持土耳其陆路签证离境,随后踪迹全无。

伊朗随后展开的"内部整肃"颇具戏剧性:情报部突击搜查了数十名与她有过合作的编辑、司机、警卫;革命卫队以"潜在通敌"为由,暂停了三位少将的职务;德黑兰大学人文学院连夜召回她的讲座录像进行逐帧审查。然而,正如半岛电视台评论所言,伊朗真正面对的"不是一个人,而是一套已被对手深度内化的情报生态"。

从制度层面看,伊朗也并非没有反间谍立法。2024年底,议会曾通过《反渗透特别法》,将"向敌对国家提供战略情报"列为"尘世腐败"罪,最高可判死刑。但法律文本与现实操作之间存在巨大落差:革命卫队与情报部在审讯权限上相互掣肘;关键岗位的人事背景审查仍停留在"家族忠诚度"层面;对外国记者的管理则因"统战需要"而网开一面。这种"制度性缝隙"让摩萨德得以在伊朗腹地经营起一张节点众多、互为备份的暗网。

沙克达姆事件后,伊朗最高国家安全委员会罕见地召开跨部门"闭门十日会议",议题只有一个:如何把"反间谍"从政治口号变成技术-制度工程。

据伊朗媒体透露,目前会议已达成三点初步共识:

第一,在总统府与最高领袖办公室之间建立"情报直通机制",压缩多部门扯皮空间;

第二,对外国媒体从业者实行"年度安全积分制",积分过低者即时吊销居留;

第三,也是最敏感的一项--对革命卫队与情报部过去十年的海外行动档案进行"逆向审查",查找可能被对手反向策反的节点。

这些措施能否真正堵住漏洞,仍取决于伊朗能否克服内部派系政治与宗教意识形态的双重掣肘。

但毋庸置疑的是,"沙克达姆震荡"已经迫使德黑兰承认一个尴尬事实:在现代情报战中,最危险的敌人往往不是边境外的导弹,而是那些能把自己变成"我们中的一员"的叙事大师。

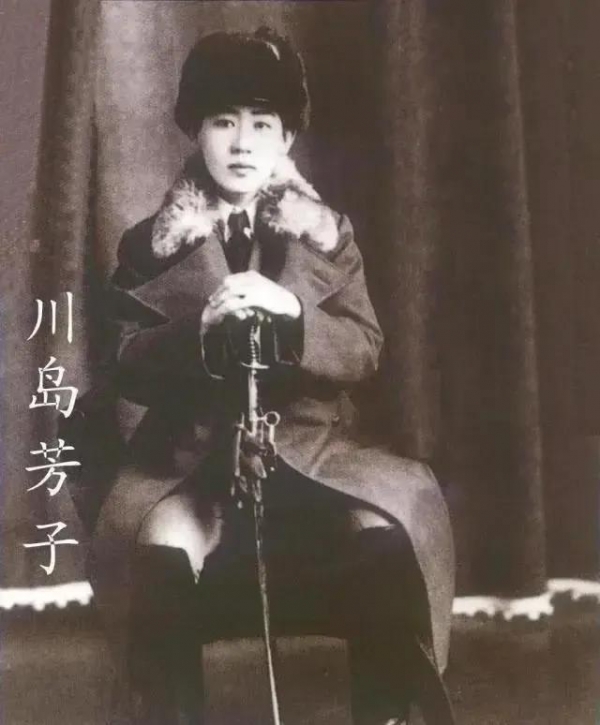

综上所述,如果将沙克达姆与上世纪的川岛芳子并置,会发现两段叙事的最大差异在于技术环境与制度背景的变迁。川岛芳子依靠的是殖民时代帝国在华的特权通道,而沙克达姆利用的是全球化时代身份政治的模糊地带;前者败于战后审判的聚光灯,后者则在社交媒体与整容技术的掩护下全身而退。她的故事提醒着所有主权国家:当"敌人"可以娴熟运用你的语言、信仰乃至道德叙事时,传统意义上的边界、身份、忠诚都将被重新定义。

而反间谍战争的终点,也不再是抓住某个"女间谍",而是能否在制度与文化层面,把一个个可以被对手利用的"自我漏洞"真正缝合起来。