在当今科技飞速发展的时代,锂电池作为能源存储的核心技术,早已深入我们生活的方方面面。从智能手机到电动汽车,从便携式电子设备到大规模储能系统,锂电池的性能和寿命直接决定了这些设备的运行效率与使用寿命。然而,传统锂电池的寿命瓶颈一直是困扰科学家和工程师的难题。如今,复旦大学彭慧胜/高悦团队的一项突破性研究成果--三氟甲基亚磺酸锂(CF₃SO₂Li),为这一难题带来了曙光,开启了锂电池技术革新与可持续发展的新纪元。

一、研制背景与技术突破:从困境到创新的飞跃

(一)传统锂电池的寿命瓶颈:一场持久的挑战

自1990年锂离子电池正式商业化以来,其凭借高能量密度、低自放电率等优势迅速占领市场,成为现代电子设备和新能源汽车的首选能源解决方案。然而,锂电池的寿命问题始终是其发展道路上的一道难以逾越的鸿沟。传统锂电池的寿命受限于正极材料中活性锂离子的逐渐损耗。随着锂离子的不断消耗,电池的容量逐渐下降,当锂离子的损耗达到临界值时,电池便宣告报废。这一原理在过去几十年间始终未被突破,成为制约锂电池技术进步的关键瓶颈。

(二)创新思路的提出:打破传统,开启再生之门

在这一背景下,复旦大学彭慧胜/高悦团队大胆提出了一个颠覆性的理念--打破锂离子必须与正极材料共生的传统规则。他们设想,如果能够设计一种"锂载体分子",通过外部补充锂离子来实现电池的"再生",那么电池的寿命将得到显著延长。这一创新思路如同在传统锂电池技术的平静湖面上投下了一颗巨石,激起了层层涟漪。

团队将这一思路类比为"精准医疗",通过分子药物式的干预,精准补充电池中损失的锂离子,从而延长电池的使用寿命。这种创新的思维方式为锂电池技术的突破提供了全新的方向,也为后续的研究奠定了坚实的基础。

(三)AI辅助分子设计与合成:科技赋能,精准筛选

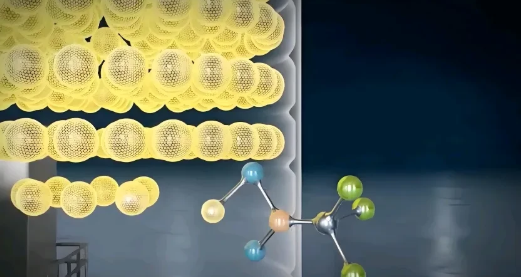

在明确了创新思路之后,团队面临着一个关键问题:如何设计并合成出理想的"锂载体分子"?为了攻克这一难题,他们巧妙地结合了人工智能(AI)与化学信息学,构建了一个包含分子结构、电化学性质等参数的庞大数据库。通过非监督机器学习算法,团队在海量的候选分子中精准筛选出了符合性能要求的分子结构。经过一系列复杂的实验验证和优化,三氟甲基亚磺酸锂(CF₃SO₂Li)最终脱颖而出,成功问世。

三氟甲基亚磺酸锂的问世,不仅体现了团队在分子设计与合成方面的卓越能力,更彰显了人工智能技术在材料科学研究中的巨大潜力。这一成果标志着锂电池技术在材料科学领域迈出了重要的一步,为未来锂电池的性能提升和寿命延长提供了全新的解决方案。

三氟甲基亚磺酸锂具有以下显著特性:

1. 高兼容性:它能够与各类电解液和电极材料完美兼容,不会对电池的内部结构和性能产生负面影响。

2. 低成本:其合成工艺简单,预计在电池总成本中的占比不到10%,具有极高的经济可行性。

3. 稳定性:在真实电池器件中,三氟甲基亚磺酸锂的加入显著提升了电池的循环寿命,使其循环次数可达12,000至60,000次,而传统电池的循环寿命仅为500至2,000次。此外,该分子的使用还避免了重金属污染,符合环保要求。

二、核心应用场景:从修复到绿色转型的多元价值

(一)退役电池的"精准修复":赋予旧电池新生命

随着全球电子设备和新能源汽车的保有量不断增加,退役电池的处理问题日益凸显。传统的退役电池处理方式不仅资源浪费严重,还可能对环境造成污染。三氟甲基亚磺酸锂的出现为这一问题提供了全新的解决方案。

通过向废旧电池中注射三氟甲基亚磺酸锂,可以精准补充电池中损失的锂离子,使电池的容量恢复至接近出厂状态。这一技术不仅延长了电池的使用寿命,还为退役电池的梯次利用提供了新的思路和方案。例如,经过修复的电池可以用于对能量密度要求较低但对循环寿命要求较高的场景,如低速电动车、储能系统等,从而减少资源浪费和环境污染,实现电池的全生命周期价值最大化。

(二)推动绿色电池技术:迈向无锂、无重金属的未来

传统锂电池的生产依赖于含锂正极材料,这不仅限制了电池的设计灵活性,还可能带来重金属污染等环境问题。三氟甲基亚磺酸锂的问世,解耦了锂离子与电极材料的绑定关系,为下一代绿色电池的设计开辟了广阔的前景。

利用三氟甲基亚磺酸锂,电池可以采用无锂、无重金属的环保材料,从而在源头上减少对环境的影响。这种绿色电池技术不仅符合全球可持续发展的大趋势,还为锂电池行业向环保、高效方向转型提供了有力支持。未来,随着技术的不断成熟和推广,绿色电池有望成为主流,推动锂电池行业进入一个全新的发展阶段。

(三)储能与光储一体化:助力能源转型的关键力量

在当今能源转型的大背景下,储能技术的重要性日益凸显。三氟甲基亚磺酸锂在储能电池中表现出的优异性能,使其成为储能领域的一颗新星。尤其是在对循环寿命要求极高的场景中,如电网储能和电动汽车,三氟甲基亚磺酸锂的应用能够显著提升电池的性能和经济性。

此外,三氟甲基亚磺酸锂还可以与光伏系统结合,形成光储一体化系统。通过在光伏发电系统中配备高性能的储能电池,不仅可以解决光伏发电的间歇性和不稳定性问题,还能提高能源利用效率,降低能源成本。这种光储一体化系统的推广,将为实现全球碳中和目标提供有力支持,推动能源行业向更加清洁、高效的方向发展。

三、产业化进展与挑战:从实验室到市场的关键一步

(一)宏量制备与企业合作:迈向商业化的坚实步伐

一项创新技术的成功不仅取决于实验室中的研究成果,更取决于其能否实现产业化应用。复旦大学彭慧胜/高悦团队在三氟甲基亚磺酸锂的研制成功后,迅速启动了其规模化生产的相关研究,并与国际顶尖电池企业展开了深度合作,共同推进技术的转化和应用。

目前,团队已经在实验室中成功实现了三氟甲基亚磺酸锂的宏量制备,并与多家电池企业签订了合作协议,共同开展中试和量产研究。预计在未来3至5年内,三氟甲基亚磺酸锂将实现商业化应用,为锂电池行业带来一场技术革新。

(二)潜在挑战:工艺适配性与长期稳定性验证

然而,在迈向商业化的道路上,三氟甲基亚磺酸锂仍面临着一些潜在的挑战。首先,不同电池形态(如软包、圆柱等)需要针对性优化注射工艺。由于不同电池的结构和工作原理存在差异,如何确保三氟甲基亚磺酸锂能够精准、高效地注入电池并发挥作用,是团队需要解决的关键问题之一。

其次,长期稳定性验证也是三氟甲基亚磺酸锂迈向大规模应用的重要前提。在实际使用中,电池可能会面临各种极端条件,如高温、低温、高湿度等。因此,团队需要进一步验证三氟甲基亚磺酸锂在这些极端条件下的性能表现,确保其在长期使用中的稳定性和可靠性。

尽管面临诸多挑战,但复旦大学团队凭借其在材料科学和电池技术领域的深厚积累,以及与国际顶尖企业的紧密合作,有信心克服这些难题,推动三氟甲基亚磺酸锂技术的广泛应用。

四、展望未来:开启锂电池全生命周期管理的新时代

三氟甲基亚磺酸锂的研制成功不仅是材料科学领域的一项重大突破,更是人工智能赋能科研的生动实践。它不仅为锂电池的寿命管理和退役电池修复技术带来了革命性的变革,还为锂电池行业向"全生命周期管理"转型提供了有力支持。

未来,随着技术的不断成熟和产业化进程的加速,三氟甲基亚磺酸锂有望成为储能、新能源汽车等领域的核心材料之一。它将推动锂电池技术在性能、寿命、环保等方面实现全面提升,助力全球碳中和目标的实现。同时,这一成果也将为其他材料科学研究提供新的思路和方法,激发更多创新的火花。

正如复旦大学团队在《自然》期刊发表的论文所展示的那样,三氟甲基亚磺酸锂的研究成果不仅具有重要的学术价值,更具有巨大的应用潜力。我们期待着这一技术在未来能够为人类的能源发展和环境保护事业做出更大的贡献。