10月初,台湾政坛的一场党内选举本该按部就班,却在最后关头突然转了风向。

原定于10月4日举行的国民党主席候选人第四场电视辩论会,因为两位主要候选人--罗智强和郝龙斌--相继宣布不参与,最终被迫取消。

理由说得很明白,是为了"投入花莲救灾"。但这场看似为民请命的举动,却在党内外引发不少疑问。郑丽文深夜在社交媒体发声,指责取消辩论是不公正的安排。一时间,党内选战从台前转向台下,局势也变得更加扑朔迷离。

台面上的辩论,台下的算计

10月2日,国民党第三场电视辩论如期进行。就在这场辩论中,原本存在感并不高的张亚中突然发力,不按常规出招,直接对其他候选人发起质疑。

这种做法虽然争议不小,却确实打破了此前几场辩论的平淡气氛。面对这种突如其来的"火力攻击",几位对手显得有些措手不及,局面也随之变得紧张。

两天后的10月3日,罗智强率先宣布暂停参与辩论,理由是"花莲灾情牵挂在心"。随后,郝龙斌也作出同样决定。两人相继退出,使得原定于10月4日的辩论会无法继续进行,最终主办方宣布取消。这种突如其来的变化,让不少人感到意外,也让人开始猜测背后的真实动机。

从时间上看,花莲的暴雨灾情早在9月下旬就已发生,该地区的复原工作虽仍在进行,但并未突然恶化。此外,此前几场辩论也未见有人因此推迟或请假。

这就让人不得不联想到,是否是第三场辩论中激烈的场面,让部分候选人感到继续参与更有风险。

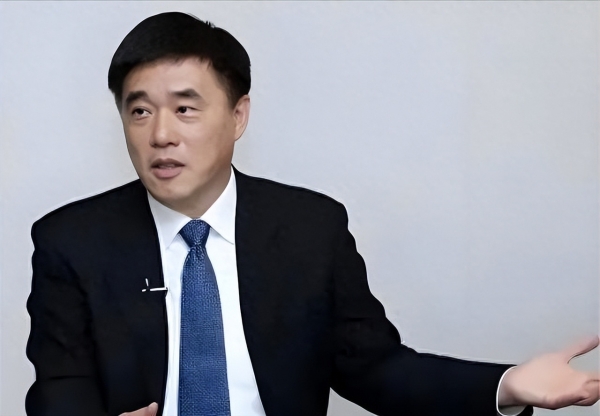

郝龙斌退场方式引发讨论,避战还是策略?

郝龙斌的退赛方式,尤为引人注目。作为党内老资格人物,他的参选本就带有浓厚的"建制"意味。此次他选择以"救灾"为由退出辩论,不少评论认为,这是在避免再次进入公开对话场合,减少被攻击的风险。

事实上,在第三场辩论结束后,党内就有声音指出,面对张亚中的强硬质询,多数候选人并未准备充分,特别是郝龙斌。加上近期党内高层对辩论安排的频繁调整,也让外界怀疑是否有人在幕后试图控制节奏。

更关键的是,郝龙斌在党内拥有较强的组织基础,特别是"黄复兴系统"等传统力量的支持。这使得他即使不参与公开辩论,也有可能通过其他方式维持选票。与其冒着风险在辩论中被挑战,不如选择稳住基本盘,静待投票日。

这种退场方式虽然在程序上没有问题,但从选民感受上来看,就显得欠缺诚意。尤其是对于那些还在认真准备、希望通过辩论展现政见的候选人来说,这样的安排无疑打乱了节奏,也让竞选氛围变得不透明。

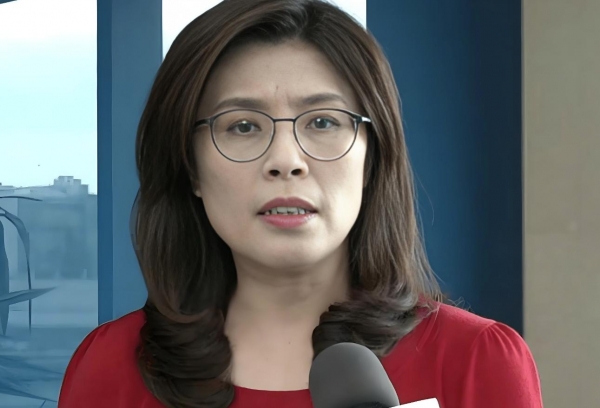

郑丽文发声:选举要有基本的规则

面对辩论被取消,郑丽文在深夜发文表达不满。她指出,筹备多时的辩论突然喊停,不仅对参选人不公平,也让党内选举的公信力受到质疑。

郑丽文的选战策略,与其他人有所不同。她不像郝龙斌那样依赖党内组织,也不像罗智强那样靠社群操作。她更注重在公开场合发声,尤其在两岸议题上提出了相对清晰的主张。

她强调要在"九二共识"基础上推动务实合作,鼓励台湾人以开放、清晰的身份面对未来。虽然这一立场在岛内引发争议,但她的表达至少是明确的。

她的支持基础集中在基层党员和部分地方县市首长,虽然不如传统派系强大,但在公开辩论中,她能有效放大自己的声音。如今失去这个舞台,自然对她影响最大。

她在社交媒体的发言中没有使用激烈词语,但言语之间不难看出失望。她希望党内选举能保持基本的透明与尊重,不应因为某些人的策略调整,就改变整个竞选安排。

一场选举,暴露的不只是候选人

国民党内部的这场混战表面是选举,实则折射出更深层的问题。一方面是世代之间的矛盾,中生代希望通过制度争取话语权,而老一代依然习惯用"人情组织"来运作。

另一方面是路线上的分歧,有人强调与美国关系的稳定,有人更倾向于重新修复两岸联系,但在公开场合都不愿说清楚。

本次主席选举原本是国民党重建形象、凝聚人心的机会,但几场辩论下来,焦点不断偏离,最后甚至连辩论都取消了。这不仅让基层党员困惑,也让外界对国民党的组织能力与制度透明度产生了疑问。

2025年台湾社会正处于多重压力之下,经济结构转型未完成,民众对未来的不确定感上升。美国大选刚结束,新一届政府对台政策虽未彻底转向,但明显更加强调本土利益。

在这样的国际环境下,台湾内部政党的稳定显得尤为关键。而国民党如果连一场主席选举都无法顺利推进,未来如何在更复杂的局势下提供有效治理,值得每个关注台湾政治的人深思。

郑丽文的深夜喊话,郝龙斌的"免战"选择,不只是个人的政治动作,更像是两个不同路径的碰撞。一个试图通过制度改革争取空间,一个则选择维持既有资源稳住胜算。

这两种路径代表了国民党当下面对的两难:是继续依赖过去的组织优势,还是尝试用更开放的方式适应新的社会结构。

这场主席选举或许只是政党内部的事务,但其中的每一个选择、每一次变动,都在悄悄影响着台湾的政治生态。选举可以有输赢,但规则必须清晰。政治可以有策略,但不能缺乏公信。

真正的问题不是谁赢了主席,而是经过这一连串反转之后,普通民众是否还愿意相信这个政党能带来改变。未来的答案,需要时间验证,但此刻的质疑,已经摆在眼前。