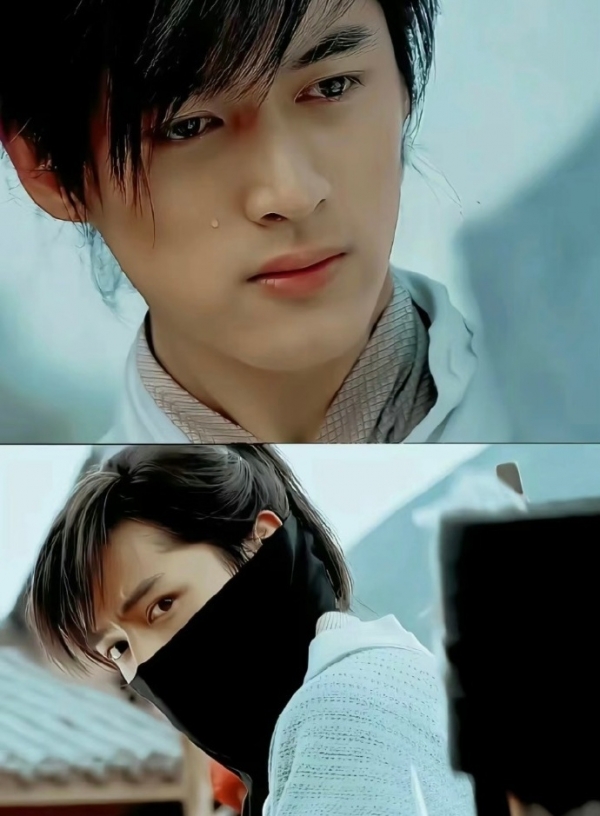

一提起胡歌,80-90后的 DNA 直接动了 --《仙剑奇侠传》里那个剑眉星目、笑起来带着点小痞气的李逍遥,简直是刻在青春里的白月光。

2005 年,23岁的他凭着这个角色一战封神,成了全网追捧的 "古装顶流"。

但鲜少有人知道,这个在横店片场一路开挂的偶像,足足花了十年光阴,才彻底摆脱 "李逍遥" 的光环,走出那条熟到闭着眼都能走的横店街巷。

从被流量推着走的偶像,蜕变成与自己握手言和的实力派,这十年,不止是职业的升级打怪,更是一场和命运、标签、自我死磕到底的漫长博弈。

横店:流量牢笼里的身不由己

爆红后的那几年,胡歌堪称横店的 "古装剧香饽饽"。

俊朗的外形、灵动的眼神,让他直接焊死了 "古装美男子" 的标签,片约多到接不过来,简直是行走的 "古装剧流量密码"。

那些年,他一年里大半时间都扎在横店,从《仙剑三》里玩世不恭的景天,到《神话》里穿越千年的易小川,角色换了一波又一波,但内核始终没跳出 "李逍遥 2.0" 的套路 -- 清一色的潇洒少年郎,自带主角光环,走到哪都自带高光。

名利来得又猛又急,粉丝追着剧组应援,片酬更是水涨船高,走到哪都是鲜花掌声环绕。

可在这份光鲜亮丽的背后,胡歌心里的焦虑却在疯狂滋生,像野草一样挡不住。"大家记住的永远是我的脸,张口就是'胡歌好帅',却没人提'这个角色演得真到位'。"

他后来在采访里直言不讳。那些年,他也想过跳出舒适区,接一些不同类型的剧本,结果每次都被投资方和导演劝回:"你就适合吃古装偶像这碗饭,别瞎折腾了!"

横店的片场,说穿了就是个镀金牢笼 -- 一边用名利把他死死捆住,一边让他陷入深深的自我怀疑。

他对着镜子里被造型师精心打理的自己,突然觉得无比陌生:"我到底是个演员,还是个靠脸吸粉的'花瓶'?" 这种标签化的认可,成了他心里一道跨不过去的坎。

要知道,在流量至上的娱乐圈,"古装偶像" 的标签就像短效 buff,能带来一时的红利,却藏着被市场快速淘汰的危机。

胡歌心里跟明镜似的,要是不主动破局,迟早会被下一个 "李逍遥" 替代,彻底被市场遗忘。

车祸:生死劫后的灵魂重启

2006年8月29日,一场猝不及防的车祸如利刃般,将胡歌的人生无情地划成两半。命运的转折来得如此突然,却也在他此后的人生中刻下了别样的印记。

当时他正在拍《射雕英雄传》,途中遭遇严重车祸,副驾驶的助理张冕当场离世,而他被紧急送医后,全身麻醉接受手术,右眼足足缝了100多针。

那张曾经被市场估值过亿的脸,瞬间布满了疤痕,颜值神话一夜崩塌。

于胡歌而言,在医院度过的那段岁月,堪称其人生中至为黑暗的时光。

他戴着沉重的钢铁面罩,听着药液注入皮肉的黏腻声响,整夜整夜睡不着觉。

但比身体疼痛更让他崩溃的,是得知助理离世的那一刻 --"眼泪砸在地板上的声音,我这辈子都忘不了。"

后来他在自传里这么写道。愧疚、恐惧、绝望像潮水一样将他淹没,他甚至动了退出娱乐圈的念头,觉得自己再也站不回舞台中央了。

躺在病床上,他第一次认真琢磨生死,也第一次重新审视自己的职业。

"以前满脑子都是红,想着多接戏多赚钱,可一场车祸让我明白,生命这东西太脆弱了,真没必要浪费时间演自己不喜欢的角色。"

康复期间,他干脆把长发剪短,故意露出额角的疤痕,对着镜子跟自己较劲:"以后不靠脸吃饭,要靠演技说话!" 这份和过去的彻底决裂,藏着破釜沉舟的勇气。

复拍《射雕英雄传》时,因为疤痕太明显,他需要频繁补妆,有时候拍着拍着就忍不住冲到海边崩溃大哭:"我为什么还要在这里受这份罪?

然而,在泪水之后,他迅速收敛情绪,以决绝之态用衣袖擦干眼角泪痕,而后毅然转身,迈着沉稳的步伐重返片场。

这场生死劫难,不仅在他脸上留下了永久的印记,更在他心里刻下了敬畏 -- 敬畏生命,更敬畏演员这个职业。那个曾经浮躁的偶像,少了几分傲气,多了几分沉稳,也为他后来的转型埋下了最坚韧的伏笔。

破局:话剧舞台上的演技修行

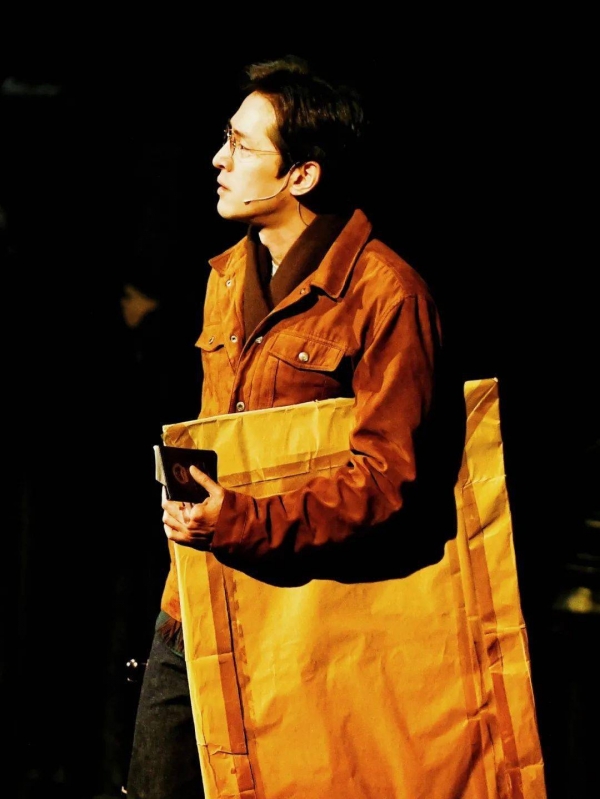

康复后,胡歌没按常理出牌 -- 没有急着回到熟悉的横店古装片场,反而做了个让所有人都大跌眼镜的决定:去演话剧。

要知道,在那个流量明星扎堆上综艺、抢影视资源的年代,话剧舞台既没高额报酬,又没多少曝光度,简直是 "自断后路" 的操作。

但胡歌偏要选这条最难走的路,用他的话说:"想给自己的演技充充电,找回表演的初心。"

2012年,他加入话剧《如梦之梦》剧组,在环形舞台上饰演 "五号病人"-- 一个和死神周旋的角色。

话剧舞台可没 NG 的机会,也没有美颜滤镜加持,对演员的台词功底和临场反应要求极高,堪称 "演技试金石"。

为了演好这个角色,胡歌每天提前3小时到场排练,反复琢磨台词的语气、肢体的细节,甚至把自己的亲身经历融入角色的情绪里。

整整八年时间,378场演出,他在舞台上硬生生走了25公里,用最纯粹的表演对抗着浮躁的市场。

有一次,一位白血病患者给他发私信:"看你演的五号病人,我突然敢直视化疗的针管了。" 这句话让胡歌深受触动,他特意跟剧组申请,每场都保留公益座位,留给那些 "正在跟死神谈判的人"。

在话剧舞台上,他不再是偶像胡歌,只是一个用心诠释角色的演员。这种被角色需要、被观众依赖的感觉,让他重新找回了表演的意义,也彻底想明白:"演员的价值不在于颜值,而在于角色的生命力。"

真正的转型突破,来自2013年的《四十九日祭》。导演张黎找他演抗日军官戴涛,这个角色满脸污血、穿梭在枪林弹雨里,没有半分俊朗造型,只有一身铮铮铁骨,和他以往的形象反差极大。

很多人劝他三思,觉得 "自毁形象" 会掉粉,但胡歌想都没想就接了下来。

为了贴合角色,他提前两个月进组军训,每天背着沉重的装备跑步、练射击,把自己晒得黝黑,体重掉了近十斤。

拍摄时正值酷暑,他却要穿着厚重的冬装拍戏,一天下来浑身湿透,常常累到虚脱。更具挑战的是,他得一边记炸点和机器轨迹,一边完成情感饱满的文戏,这种双重考验,让他彻底摆脱了古装戏的表演套路。

有一场戏,他需要在爆炸的火光中嘶吼着冲锋,结果被飞溅的石子砸中膝盖,疼得直冒冷汗,却还是硬撑着拍完了整场戏。

导演张黎后来评价:"胡歌把戴涛演活了,他不再是那个古装偶像,而是一个真正的演员。" 这部剧也让观众看到了胡歌的更多可能性,彻底帮他摆脱了 "流量明星" 的枷锁。

沉淀:不恋主角光环的格局进阶

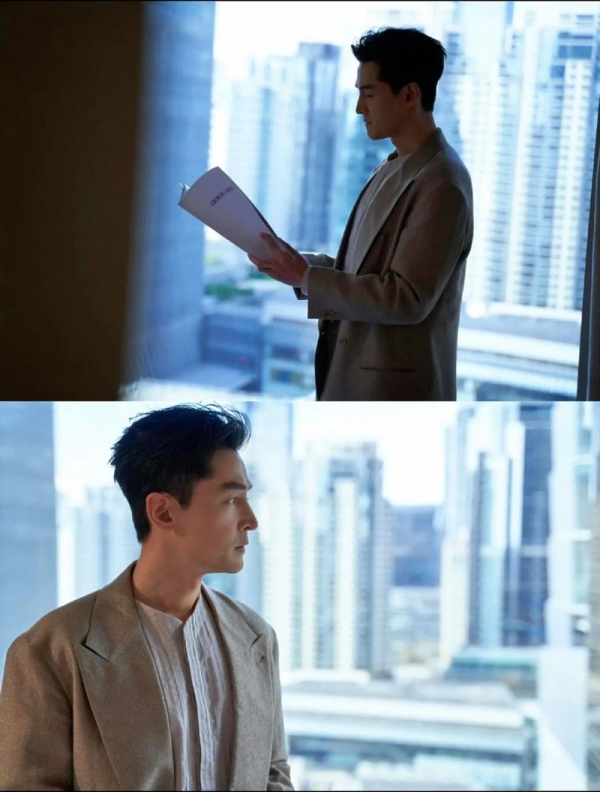

从《四十九日祭》开始,胡歌彻底开启了 "挑戏模式"-- 不再局限于古装剧,更不再执着于主角光环。

他曾说:"我宁愿演一个有血有肉、能让我记一辈子的配角,也不想演一个单薄无趣的主角。"

于流量至上之风盛行的娱乐圈而言,这般清醒的认知,宛如一泓清泉,在喧嚣浮躁中独守澄澈,恰似一股沁人心脾的清流,难能可贵。

《生活启示录》里,他彻底放下偶像包袱,演一个失恋后重新振作的都市青年,和闫妮演对手戏时自然得像真实情侣,直接打破了 "姐弟恋" 的表演壁垒;

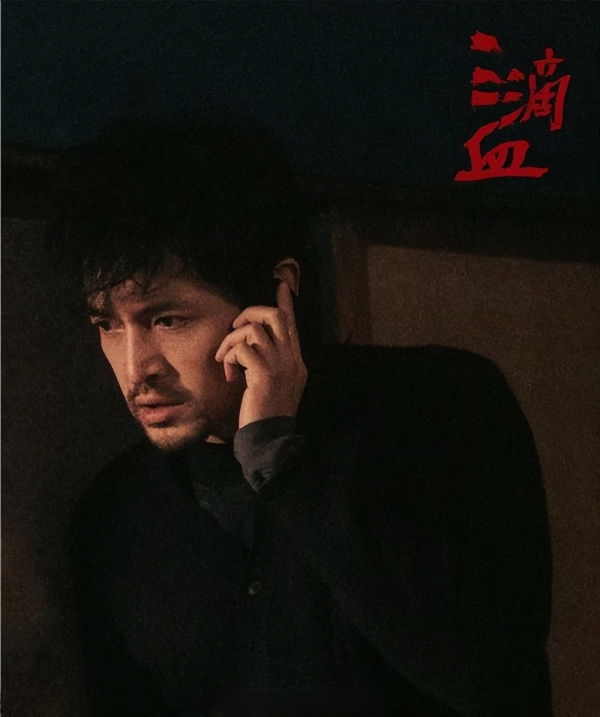

《三滴血》中,他在零下40℃的极寒环境里拍戏,穿着单薄的衣衫演绎寻子父亲的绝望,手指冻得发紫也不喊停,用极致的敬业诠释角色;

《县委大院》里,他剪短头发、穿上夹克,把基层干部的隐忍和担当刻画得入木三分,连真正的县委书记都点赞:"太真实了,就像我们身边的同事。"

而《琅琊榜》里的梅长苏,更是成了他转型路上的里程碑。

这个角色体弱多病却心思缜密,身上背负着血海深仇,和胡歌自身的经历有着奇妙的共鸣。

为了贴合角色的病弱感,他刻意减重10斤,说话时放慢语速,眼神里藏着克制的隐忍。

有人说 "梅长苏就是胡歌的本色出演",但只有他知道,为了这个角色,他反复研读剧本,把自己完全代入梅长苏的命运,甚至在片场都保持着角色的状态。

金庸先生特意赠他 "渡过大难,终成大器" 八个字,被他裱在片场的书房里,时刻提醒自己不忘初心。

如今的胡歌,早就过了需要用主角身份证明自己的阶段。

他愿意在优质作品里演配角,甘当 "绿叶" 衬托他人,这种选择背后,是对角色的极致追求,更是对自身实力的绝对自信。

就像影评人老柯说的:"真正的演技派,不需要太多戏份,一个眼神、一个动作,就能牢牢抓住观众的心。

他以切实行动昭示出,演员的价值衡量标尺,并非戏份多寡,而在于能否赋予角色独特光彩,使其在舞台或荧幕上熠熠生辉。

面对如今娱乐圈满屏的小鲜肉,胡歌从不避讳自己的 "老去",更不排斥新生代演员。"我曾经也是小鲜肉,现在是从小鲜肉奔向老戏骨的阶段,算是骨肉相连。" 他笑着说。

和新生代演员合作时,他从不摆前辈的架子,反而会主动请教:"他们的表演很自然,无招胜有招,能让我学到很多新东西。

秉持开放心态,他于迭代迅疾的娱乐圈中,恰似中流砥柱,始终葆有强劲竞争力,于风云变幻间屹立不倒,绽放独特光彩。

尾声:十年沉淀,活成自己的光

十年时间,胡歌终于彻底走出了横店的古装片场,也走出了 "李逍遥" 的阴影。

他已挣脱流量的桎梏,告别了被其裹挟的偶像身份。如今,他成功蜕变,活成了内心所憧憬的"演员"模样,于演艺之途绽放别样光彩。

这十年里,他经历过生死劫难,承受过标签束缚,却始终没放弃对表演的真诚。他用一个个有血有肉的角色,一点点撕碎外界的偏见,证明了流量只是过眼云烟,实力才是永恒的通行证。

如今,他已荣登事业之巅,却未被辉煌冲昏头脑。

难能可贵的是,他始终保持清醒,于繁华中坚守自我,不骄不躁,稳步向前,朝着长远目标笃定前行。

他会在拍戏间隙去青海捡垃圾,当三江源的志愿者;会在自闭症机构陪孩子玩耍,把公益当成生活的一部分;会在女儿出生后,主动减少工作量,花更多时间陪伴家人。这种对生活的热爱和对初心的坚守,让他的表演更有温度,也让他成为了娱乐圈的一股清流。

胡歌的十年转型,给所有流量明星上了生动的一课:娱乐圈从来不是靠颜值就能长久立足的地方,真正的成功,不是停留在舒适区里享受掌声,而是敢于走出熟悉的 "横店",在未知的领域里一点点打磨自己。

就像他说的:"劫后余生的珍贵,不在于延续呼吸,而在于握紧重新选择的权利。"

他用十年时间告诉我们,演员的成长没有捷径,唯有沉淀和坚守。

那些曾经的伤痛和迷茫,最终都变成了他身上最珍贵的勋章,照亮了他的演员之路。

而这份与自己和解、对职业敬畏的态度,正是当下娱乐圈最稀缺的品质。