52岁之后,许多女性会发现身体像换了个节奏,原本熟悉的生理规律开始错位,情绪也变得不再透明。绝经,不只是月经停止,它更像一个生命阶段的"转场",是荷尔蒙、代谢、骨密度、睡眠、情绪、皮肤、体重等多重系统的连锁反应。

问题是,太多人把这当成"自然老去",忽视了背后的科学结构和可管理空间。更值得关注的是,大量女性在面对这些变化时,既没有准备,也缺乏语言去描述,仿佛一切只能"默默承受"。

但52岁之后的身体,不是突然间就"变老",而是进入了一个全新的调频阶段。理解这些变化,才能不被焦虑绑架,也不被忽视误伤。

首先必须直面的是,雌激素水平会在绝经过渡期大幅下降。这不仅影响生殖系统,还会波及大脑、心血管、骨骼、皮肤等多个系统。

比如,大脑中调节情绪和睡眠的神经递质,会受到雌激素变化的干扰,因此很多女性在52岁后出现失眠、注意力下降、情绪波动,并不是"心理太敏感",而是真实的生理反应。

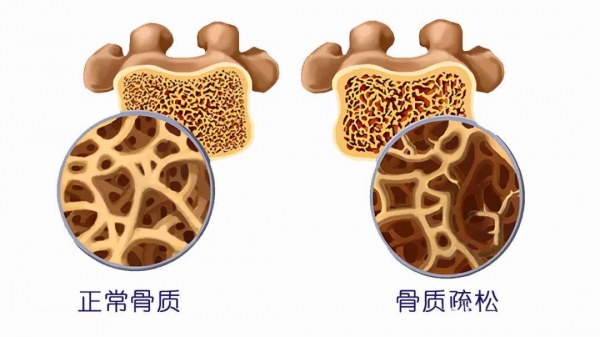

骨密度下降是另一个常被低估的隐性进展。我国一项针对50岁以上女性的流行病学研究显示,约有三分之一的女性在绝经后5年内出现不同程度的骨量疏松。

这不是"老骨头变脆"这么简单,而是雌激素对骨代谢的保护作用消失后,骨吸收速度超过了骨形成速度。摔一跤就骨折,不是倒霉,是骨骼结构真的在变了。

体重变化也是绕不开的现实。不是吃得多才发胖,而是基础代谢率随着年龄和激素双重变化而降低,肌肉比例减少,脂肪更容易堆积在腹部。

你可能吃得比年轻时还少,但腰围却慢慢"自作主张"地增加。这种"向中年认输"的体型改变,背后其实是激素调控和代谢机制的悄然重置。

皮肤状态的变化也不只是"变老"那么简单。雌激素减少会让皮肤胶原蛋白合成下降,水分保持能力减弱,于是你开始发现皮肤变薄、干燥、松弛,就连伤口也愈合得慢了。更别说那些突如其来的斑点、细纹,它们不需要阳光就能"自发登场"。

睡眠质量的问题往往被误认为是压力或年纪,其实是激素波动对褪黑素和皮质醇分泌的间接影响。

你可能每天都觉得很累,但夜里翻来覆去就是睡不着,这种"疲惫但不困"的状态,很多女性在52岁之后都有体会。长期睡眠障碍,不只是生活质量下降,更与高血压、认知退化等慢病风险挂钩。

情绪的不稳定,也许是最容易被误解的部分。周围人可能说你"变得敏感""爱发脾气",但这一切可能都源于雌激素对大脑神经递质的调节作用减退。

焦虑、易怒、低落不是性格问题,而是生理反应的外显表现。有研究发现,绝经期女性抑郁症状发生率显著高于同龄男性,这不是女性更"情绪化",而是生理结构决定的心理波动。

还有一个经常被忽略的变化,是认知能力的轻微减退。你可能开始忘记熟人的名字、找不到刚放下的钥匙、说话中断思路。

这并非阿尔茨海默病的前兆,但确实是认知反应速度下降和注意力维持能力减弱的表现。这类"轻度认知障碍"并不少见,只是大多数人没意识到,原来大脑也会感受到激素的"退潮"。

更复杂的是这些变化常常交织在一起,不单独发生。睡不好导致情绪波动,情绪差又影响饮食习惯,体重增加又加重骨骼负担,于是你开始觉得"哪里都不对劲",却又说不清具体是哪一处出问题了。

这正是52岁之后常见的"健康模糊期":症状不剧烈,却影响深远;不是病,却很难忽视。

但理解这些并不意味着要焦虑。相反,知道这些变化是可以预期的、是有机制可循的,能帮我们更从容地调整生活策略。

比如,适量的力量训练能延缓肌少症和骨质疏松的发生,均衡膳食加上规律作息可以稳定血糖和情绪,这些都是可以主动去做的选择,而不是被动接受的"命运"。

52岁后,女性身体进入的是一个"再重构"的阶段,不是一个"崩塌"的过程。你可能不再拥有年轻时的荷尔蒙红利,但你拥有更成熟的自我感知和生活经验。如果说青春是身体带着你跑,那么中年以后,是你带着身体一起生活。

打个比方,这就像一辆老车,发动机不如从前,但你早已熟悉每一个操作系统,知道何时加油、何时减速、何时保养,甚至能听出一点点异响的含义。你对身体的掌控力,其实远比年轻时更强,只是需要换一种方式去理解和回应。

我们常说"接受变老",但如果把它理解为"接受身体的重新编程",可能会少一些抗拒,多一些理解。健康从来不是一种状态,而是一种能力,是你如何应对不确定性的能力。52岁之后,身体写给你的信,不是警告,而是提醒。

不要等到哪天跌了一跤、不再入睡,才开始回头看这些信号。它们从来都在,只是我们习惯了忽略它们的声音。