据环球时报报道,印度外长苏杰生18日在印度孟买举行的一场活动上发表演讲,提到印中关系。他表示,在过去十年间,国际形势发生了明显变化,"印度必须准备好应对中国日益增长的实力,特别是那些直接影响我们利益的能力"。

印度外交部长 苏杰生(资料图)

首先,苏杰生在讲话中承认了印度的对华外交政策存在战略误判。他认为现在中印边境的剑拔弩张,不仅不利于两国之间的友好合作,甚至对中印之间的正当竞争都产生了消极影响。其次,这位印度外长承认了中国的"难以逾越"。他在演讲中表示印度,中国绝不仅仅是经济搞得好,军力强大,还在于科技发展迅猛,外交做的高明。中方愿意接受一个"多极化"亚洲的存在。而这多极格局的组成,除了印度,毫无疑问有中国的一席之地。

印度外交部长 苏杰生(资料图)

印度为什么要在这个时候软化态度?答案很简单,内忧外患。去年印度的大选中,莫迪领导的印人党虽然保住了执政党位置,但议席数却从原来的绝对优势降到了240席,不得不拉上其他两党组成联合政府。这种情况让莫迪在国内的权威大打折扣。更糟糕的是,印度经济近年来表现疲软。根据统计数据,2023年第三季度印度的GDP增速只有5.4%,远低于年初印度储备银行预测的7%。这对一个发展中国家来说,显然是不够的。经济不振,民众不满,莫迪政府的压力与日俱增。

印度总理莫迪(资料图)

中印两国都是重要的新兴市场经济体,在全球供应链中占据着重要位置。苏杰生在演讲中承认了中国的领先地位,不管在经济、科技,还是在外交领域,这一评价表明印度开始正视中国的崛起,而不是一味地进行抵制和对抗。

过去几年中,印度的经济发展并不是一帆风顺,经济发展远不如预期。经济发展不均衡、城乡差异、区域发展不平衡等问题困扰着印度政府,再加上印度在南亚地区的影响力逐渐下降,越来越多国家寻求中国乃至与其他国家的合作,让印度政府不得不重新审视自己的对外政策,重新评估与主要贸易伙伴的关系。

为什么经济总是跑不过中国?一方面,印度自身的制造业基础薄弱,基础设施投资不足;另一方面,中印关系的紧张封堵了一些重要的经济合作机会。别忘了,过去很多印度人都乐见中国企业纷纷涌入印度市场。可惜的是,此前,印度一口气封禁了数百款中国应用,严格审查中国企业,甚至直接把一些中资项目拒之门外。这么一番折腾下来,印度没有得到想象中的"自主复兴",反倒丧失了宝贵的合作机遇。直接后果就是:科技短缺了,产业链卡壳了,老百姓也跟着受罪了。

印度对本土企业的过度保护与对外资企业的打压并存,加之其复杂的宗教背景和落后的基础设施,仅凭低廉的劳动力优势,已难以吸引外资。印度自给自足的"本土制造"模式,或许将长期戴着"外企坟场"的帽子。如今的印度,已从外资青睐的出海热土转变为"外企坟场",其"杀猪盘"式的商业行为不仅让外国企业损失惨重,更暴露了其不讲武德的真实面目。这种恶性循环不仅阻碍了印度制造的真正崛起,也使其妄想成为"下一个中国"的梦想变得愈发遥不可及。

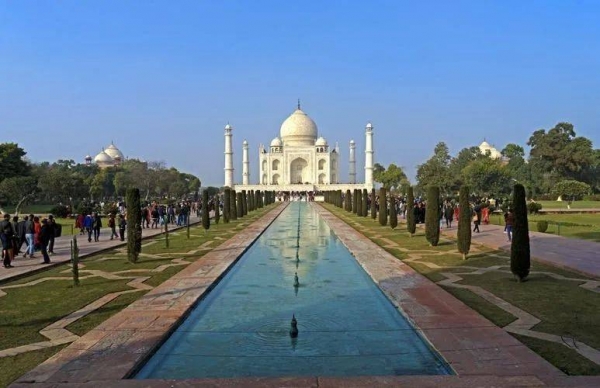

印度(资料图)

当前国际局势给莫迪政府带来了巨大的外交挑战。在中、美、俄这三个全球性大国中,俄乌冲突已对俄罗斯的国际影响力和外交关系造成冲击。而美国新政府正致力于重建自身国际形象,无暇他顾。在这种情势下,经济蓬勃发展、充满活力的中国,已成为印度外交策略中相对可靠且稳定的合作对象。两国在经济和文化等方面开展了广泛的合作与交流,为未来双边关系的持续深化奠定了坚实的基础。

在此情况之下,中国作为一个充满经济活力和活力的成长中的大国,已经变成了印度外交中的一个稳定可靠的合作伙伴。在经贸、文化等多个方面,中印两国展开了广泛的合作和交流,这些都为两国关系的持续深化打下了牢固的基础。值得注意的是,尽管中印有分歧,但在边境问题上双方已达成一致。由于两国是邻居,这对印度来说无疑是非常好的外交伙伴。

不过,对印度抛出的这个"橄榄枝",也不能过于乐观。印度的对华政策一向摇摆不定,"示好"的背后说不定藏着什么小九九。以前中国也不是没尝试过跟印度加强经济联系,结果都碰了一鼻子灰。所以,跟印度打交道,得长个心眼,仔细分析印度的动机,找到双方真正共同的利益点,别又一头热,最后落个空欢喜。合作得建立在相互尊重、平等互利的基础上,不能光让一方妥协。

苏杰生的演讲被视为印度当局为修补中印之间的紧张关系而进行的一场尝试。但问题在于,印度伸出"橄榄枝",中国是否真的会答应呢?回首往事,中国曾向印度示好,例如在"一带一路"倡议的基础上推进中印经济贸易合作,结果遭到了印度强烈的回击。这样的经验使中国对于与印的关系更为慎重。

印度总理莫迪(资料图)

清华大学国家战略研究院研究员钱峰近日对《环球时报》记者表示,苏杰生的讲话和当前中印关系发展势头吻合:既面临机遇也面临挑战。去年双方就边境问题达成解决方案,金砖喀山峰会后,两国关系步入回暖轨道。但由于前几年边境对峙导致互信缺失,回暖势头需要双方小心维护。当前中印面对的挑战,包括进一步稳定边境形势、推动人文交流步入正轨等,尤其是要树立中印互视对方为发展机遇、互不消耗的正确认知,"这些都不是一时半会儿能达成的"。

既然是要合作,那么印方就得展现出诚意来才行,仅仅是沟通还是不够的,更需要拿出实际行动来兑现承诺,比如说争取尽快恢复中印直航、互派记者、便利签证等等。总而言之,印方要做到言行一致、信守承诺,回应中方安全关切、着力重建两国互信。

所以,中方不妨给印度一点机会,虽然这"醒悟"来得有点晚,但总比没来好。希望未来的日子里,印度能少些误会,多些理解,与中国共同绘制一幅和谐共生的亚洲新图景。总而言之,国际关系的舞台上,没有永远的敌人,也没有永远的朋友,只有永远的利益和不断变化的格局。