2023年7月25日,陕西吴起县遭遇洪水过境,水位持续上涨的险情引发了广泛关注。这座位于黄土高原腹地、洛河上游的县城,为何在今日成为洪水肆虐之地?表面上看,这是一场突如其来的自然灾害,但深入分析则揭示出更为复杂的成因链条--极端气候的"天灾"与生态脆弱的"人祸"相互叠加,共同导演了这场水患。吴起的洪水不仅是一起孤立的气象事件,更是中国北方半干旱地区生态治理成效的一面镜子,折射出我们在人与自然关系处理上的得失与教训。

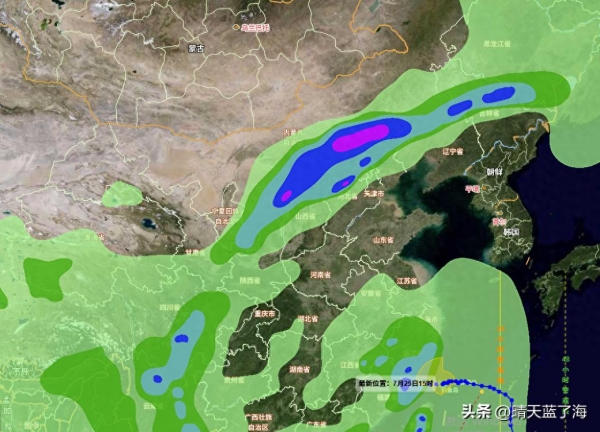

吴起此次洪水的直接诱因无疑是异常降水。气象数据显示,近日陕北地区遭遇强对流天气,短时强降雨量突破历史极值。这种"几十年一遇"的暴雨在气候变化的背景下已不再罕见,全球变暖导致大气持水能力增强,极端降水事件频率和强度显著增加。吴起所处的黄土高原地形加剧了降水危害--沟壑纵横的地貌使雨水迅速汇集,极易形成山洪。加之土壤持水能力差,短时强降雨无法有效下渗,地表径流暴涨,洛河及其支流水位急速上升,形成"洪水过境"现象。

然而,将责任完全推给"天灾"有失公允。吴起县曾是中国水土流失最严重的区域之一,尽管1998年实施退耕还林工程后植被覆盖率显著提升,但生态系统的脆弱性仍未根本改变。一方面,人工林树种单一、根系浅,涵养水源功能不及原生植被;另一方面,城镇化进程中的河道侵占、泄洪通道不畅等人为因素,大大削弱了区域防洪能力。当地居民反映,部分河段因建设需要被人为收窄,原有滩涂被开发为建设用地,这些"与河争地"的行为在平日看似无害,却在极端天气下成为放大灾害的关键因素。

从更宏观的视角看,吴起洪水反映了中国生态治理的深层矛盾。退耕还林工程虽取得显著成效,但生态恢复是一个漫长过程,尤其在水资源匮乏的黄土高原,植被恢复与水资源承载力之间存在微妙平衡。有研究表明,部分地区人工林因过度耗水反而导致地下水位下降,形成"绿而不润"的局面。当极端降雨来临时,这种不平衡的生态系统既缺乏蓄水能力,又难以及时疏导洪水,陷入"旱时渴、涝时淹"的困境。吴起县在退耕还林后发展的山地苹果等经济林,在本次洪水中大面积受损,恰是这种矛盾的直接体现。

面对持续上涨的水位,吴起县已启动应急响应,但根本出路在于构建更具韧性的生态安全体系。短期需科学调度水库、疏通河道,但长期必须坚持自然恢复为主的生态治理方针。具体而言,应当优化植被结构,增加混交林比例;尊重河流自然形态,留足行洪空间;建设海绵城市,提升雨水蓄滞能力。2015年延安市开展的"治沟造地"工程经验值得借鉴--通过系统治理小流域,统筹解决防洪与耕地保护问题,实现了生态与生计的平衡。

吴起洪水是一记沉重的生态警钟。在中国推进生态文明建设的今天,这类事件提醒我们:生态治理不能止于表面绿化,而应尊重自然规律,构建真正可持续的人地关系。当气候变化已成现实,我们的防灾体系必须从"对抗洪水"转向"适应洪水",给河流以空间,也就是给人类以安全。只有深刻认识到吴起洪水背后的生态逻辑,才能在未来避免类似灾害重复发生,实现人与自然的和谐共生。