"冷暖交替,雨雪齐至,春天的脚步似乎被暂时搁浅。"中央气象台首席气象专家张明在接受采访时表示,"今年的雨水节气确实不同寻常,冷空气与暖湿气流的强烈对撞,不仅带来了大范围的雨雪天气,也让全国多地出现了显著降温。这种天气格局对人体健康、农业生产和交通出行都带来了挑战,尤其是对老年人群体而言,更需要特别关注。"

雨水节气遭遇"倒春寒",冷空气席卷全国

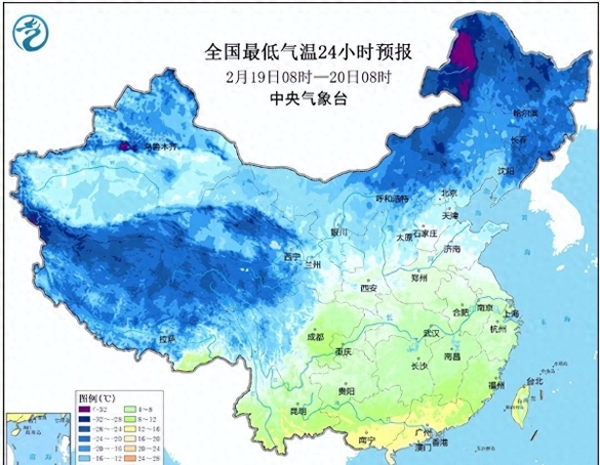

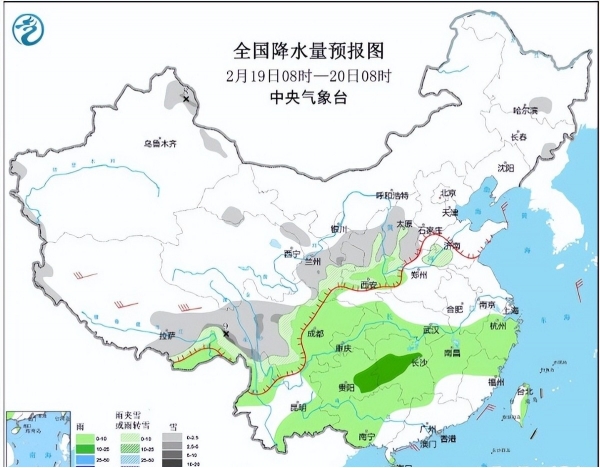

2月19日,正值农历正月初二,雨水节气的第二天,本应是"东风解冻、散而为雨"的时节。今年的雨水节气却与传统的气候特征大相径庭。冷空气的强势"返场",让全国多地仿佛重回寒冬。据气象部门数据显示,北方地区普遍降温幅度达到8℃至10℃,南方湿冷加倍,局地还伴随着大雪和浓雾天气。

在北方,华北与东北地区成为冷空气的"主战场"。北京今日最低气温降至-4℃,山区阵风达6级,市民纷纷感叹"冷风刺骨"。而东北地区的降温更为剧烈,黑龙江东部和吉林部分地区气温骤降超过10℃,零星小雪和道路结冰让出行难度倍增。一位哈尔滨的外卖员坦言:"昨晚骑车送餐时,轮胎打滑,差点摔倒在冰面上。现在每一单都得格外小心。"

相比北方的干冷,南方的湿冷更让人难以招架。湖南、江西等地阴雨连绵,空气湿度高达90%以上,居民普遍反映"穿再多衣服也感到寒冷刺骨"。湖南长沙的刘阿姨抱怨道:"膝盖疼得厉害,早上连晨练都不敢去了,只能在家用热水泡脚。"医生提醒,中老年人在湿冷天气中要特别注意保暖,防止关节受寒。

西北地区的暴雪则将寒冷推向了新的高潮。青海、甘肃、宁夏部分地区迎来了小到中雪,西藏东部地区甚至出现局地暴雪,道路结冰导致交通受阻。一位西藏那曲的牧民表示:"雪下得太大,牛羊都不敢出圈。我们只能赶紧加草料,给牲畜铺上保暖垫。"他的话语中透露出对寒冬的无奈与应对的智慧。

天气变化引发广泛关注,不同地区各有应对措施

此次全国范围的雨雪天气,不仅影响了人们的日常生活,也对农业生产和交通运输产生了深远影响。在南方湿冷地区,农田土壤湿度过高,影响农作物的吸收生长;而北方的持续降温和道路结冰则对物流运输和基础设施带来了压力。

交通方面,多个地区已经启动应急预案。西藏、青海等地的高速公路和部分乡村道路因暴雪封路,交通部门紧急调派铲雪车进行除雪作业。与此同时,南方的浓雾天气使能见度降低至500米以下,湖南、贵州等地的机场航班出现不同程度的延误或取消。长沙一位出租司机表示:"开车的时候能见度太低,雾灯都不管用,只能小心翼翼,速度根本不敢快。"

气象专家指出,这次雨雪天气主要是由南下的冷空气与暖湿气流交锋所致。正如古老的农谚所言:"倒春寒一来,身体吃不消。"这种冷暖交替的天气格局,不仅使人们的生活受到影响,对身体健康也提出了更高的要求。特别是对于老年人和慢性病患者来说,寒冷天气易引发关节炎、心血管疾病等健康问题,需高度警惕。

民间智慧与科学建议并行,助力应对初春天气

面对这场突如其来的寒潮,中老年人群体如何在冷暖交替中安然度过初春?除了传统的农谚智慧外,专家们也提出了一些科学有效的应对建议。

防滑防摔:在雨雪较多的地区,建议老年人穿防滑鞋,避免早晚出行,尽量减少在湿滑路面行走。

保暖护关节:湿冷天气容易诱发关节炎问题,可佩戴护膝、使用保暖贴,睡前用热水泡脚,增强血液循环。

饮食调节:适量食用生姜、红枣等温补食材,喝热粥或姜汤,不仅能暖身,还能增强抵抗力。

雾天谨慎出行:在能见度较低的天气中,尽量避免开车出行,若必须出行,可选择公共交通工具,确保安全。

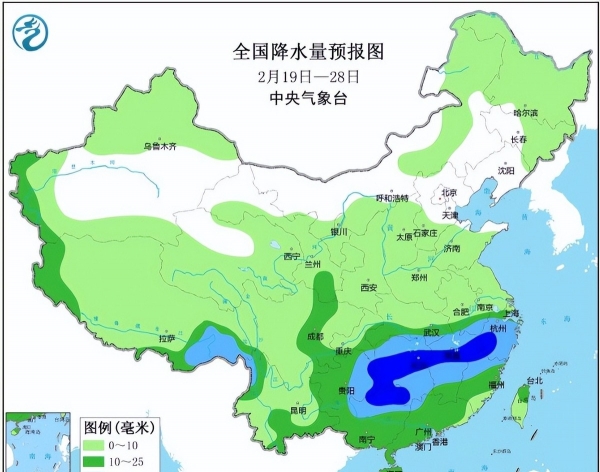

此外,专家还特别提醒,近期全国多地冷空气活动频繁,气温有进一步波动的可能。根据气象台的预测,未来一周,北方气温将持续偏低,而南方阴雨天气也将延续,部分地区可能再次迎来降温。正如农谚所说:"未吃五月节粽,破裘唔甘放。"大家在初春时节仍需注意防寒保暖,切勿急于收起冬衣。

春天仍在路上,寒冷终会过去

虽然冷空气暂时让人们感到"倒春寒"的威力,但从气候规律来看,春天的脚步已经悄然临近。专家指出,随着冷空气势力逐渐减弱,未来几周全国大部分地区将迎来气温回升的趋势。而对于这场雨雪天气的影响,我们是否能从中吸取教训?如何通过科学手段更好地应对极端天气?这些问题值得每个人深思。

正如张明总结的那样:"天气虽然多变,但春天从不会缺席。我们更需要做的,是在寒冷中做好准备,静待温暖的到来。"