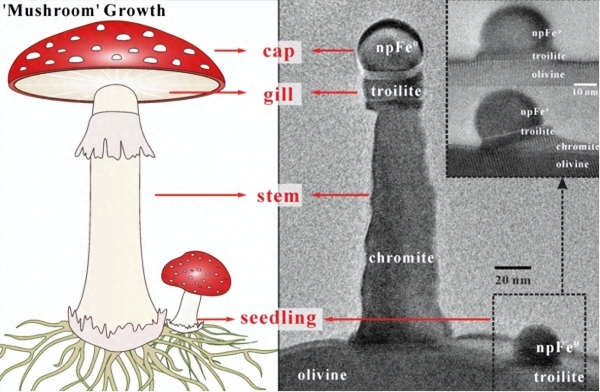

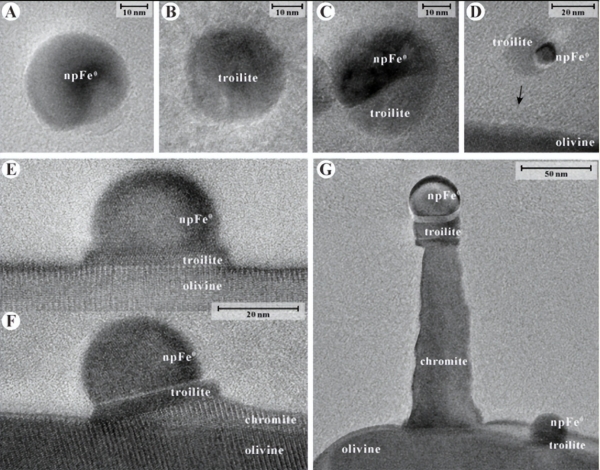

近日,中国科学院院士何宏平团队在嫦娥五号月壤样品研究中取得重要进展,首次观察到月表的铬铁矿纳米晶体呈现出类似蘑菇的独特形态,从橄榄石表面向外生长。这一发现引发广泛关注,但需要明确的是,这并非月球存在生命的证据,而是一种极为独特的矿物晶体生长现象。

研究显示,这种"蘑菇晶体"是一种罕见的枝晶结构,由铬铁矿 - 陨硫铁纳米球 - 零价铁纳米球组成。其形成过程十分复杂:碎屑遭受微陨石撞击后,所含Fe²⁺发生歧化反应,在熔融玻璃中产生纳米零价铁球以及Fe³⁺,同时生成纳米硫化铁球或其与零价铁球的不混溶复合体。随后,含铁的纳米球在高温下与橄榄石发生定向附着,定向附着产生的高势能缺陷位点吸引橄榄石中的Cr³⁺和玻璃中的Fe²⁺聚集,进而结晶出铬铁矿。在非平衡条件下,铬铁矿持续以枝晶形态向玻璃中生长,将纳米球向外顶出,直至体系能量耗尽无法跨越结晶能垒。

该成果已发表于《美国矿物学家》,这一发现意义重大。它提出了一种在极端非平衡条件下的生长新机制,首次证实定向附着不仅能发生在均相体系中,还能在多相体系中出现,对现有非经典生长机制体系起到了重要的补充和开拓作用,为人类深入了解月球的物质演化和地质过程提供了全新视角。