【文/观察者网专栏作者 梅新育】

山川草木转荒凉,

十里风腥新战场。

征马不前人不语,

金州城外立斜阳。

--在两千年交往史上,日本堪称与我国关系最为纠葛复杂的邻国,这个国家在其诞生、成长过程中大量汲取了中华文化,到近现代中国因落伍而奋起直追时,又成为中国汲取新知的重要来源;在其自觉羽翼丰满而企图向外大举扩张、乃至征服世界之时,又一再将矛头指向中国。

从唐高宗龙朔三年(663年)唐、日白江口之战,到明代万历援朝之役,到晚清甲午战争(1894-1895年),直到"九一八"和"七七事变"启动的全面侵华战争,日本是中国近现代史上欠下了最多血债的外敌,近代日本正是踏着中国人民的尸骨,从东亚大陆边缘岛国跻身列强。从甲午战争前夕叫嚣要"踏破支那四百州",到日俄战争时"十里风腥新战场",乃木希典汉诗的浓烈血腥气息堪称近代中日关系写照。

正因为如此,对新任日本首相高市早苗多年一贯的参拜靖国神社、否认南京大屠杀、极力渲染"中国威胁论"等极右言行政见,中国国民不能不给予密切严重关注;她上台以来变本加厉,在国会答辩的正式场合悍然宣称"台湾有事"可构成日本行使集体自卫权的"存亡危机事态",开创了1945年世界反法西斯战争胜利以来,日本首相在正式场合鼓吹"台湾有事就是日本有事"、并与行使集体自卫权挂钩的先例;构成1972年中日邦交正常化以来在,台湾问题上性质最恶劣的严重挑衅行为,更是理所当然引爆我国的强烈反应。

高市早苗等日本极右翼的司马昭之心,早已路人皆知,对此我们不抱幻想;问题在于日本的国力究竟能否支撑他们如此寻衅滋事而无需付出相应代价?毕竟甲午、"九一八"和"七七"是日本主动开启战端,底气是当时日本实力相对于中国的优势。纵览数十年来中日实力对比的根本性逆转、日本在全球经济格局中地位的历史性下降,以及中日两国决策层洞察力和体制执行能力对比格局的彻底颠覆,可以肯定,日本极右翼对华挑衅踏破底线的后果只能是事与愿违,他们企图重演甲午,结果将是收获现代白江口。

回首甲午。从1875-1877年左宗棠大军势如破竹收复新疆,到1894-1895年甲午战争惨败,中国国势急转直下,背景是当时满清统治下的中国相对于"西亚病夫"奥斯曼土耳其帝国优势突出,但与明治维新以来锐意革新的日本相比,则经济、产业处于下风。引进发展新兴近代工商实业与科技方面相对滞后,就连千百年来作为原产国而统治国际市场的丝、茶产业,也在日本同行的竞争下颓势尽显,不仅丧失了1870年代之前世界市场上唯一茶叶供应国和最大生丝供应国的地位,而且在国际电讯业发展浪潮中,彻底丧失了所有商品的市场定价权。

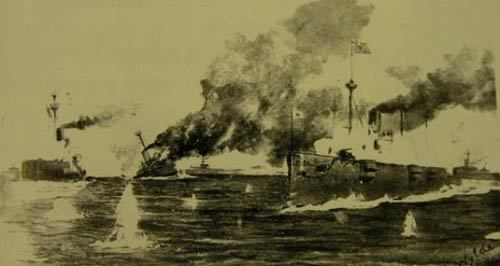

甲午海战(资料图)

清王朝"同治中兴"至甲午战争期间,丝、茶两大传统优势产业对中国国民经济、民生和旨在"富国强兵"的洋务运动至关重要,因为当时中日两国作为后发国家,都需要通过扩大农产品等出口获得外汇收入,用以进口西方先进科技与设备、军火,支撑本国产业升级与军事近代化;而丝、茶两大传统优势产业正是当时中国最大出口商品,1870-1874年间年均出口额占出口总额的89.6%,直到甲午战争爆发前夕的1890-1894年间仍占出口总额的42.8%。[1]

在这两大支柱产业上,中国在日本竞争下不断失利,年均出口额从1870-1874年间的6188万海关两,下降到1890-1894年间的5334万海关两[2],充分暴露了当时中国的效率、竞争能力等相对于日本的劣势,也通过恶化国际收支而严重削弱了洋务运动进口先进科技设备,支撑国内经济社会和军事进步的持续能力。

在茶产业,当时中国停滞在小农经营模式,而英属印度殖民地、锡兰、日本基于近代科技进步而发展起来了相关科学实验、机械化加工和科学管理,结果是日本绿茶、印度和锡兰红茶在国际市场上突飞猛进,中国茶叶则每况愈下,英国人赫德领导的海关总税务司署受总理衙门之命调查,认定华茶有"在国际市场上绝迹"之虞。[3]

1870-1974年间,中国绿茶年均出口额757万海关两,到甲午战争爆发前夕的1890-1894年已经下降到342万海关两,仅相当于1870-1974年的45.2%;同期日本绿茶年均出口额从499万元上升至700万元,增长41%。[4]中国茶叶年均出口额1870-1974年间为3515万两,到1890-1894年已经下降到2922万两。[5]

在生丝产业,日本更是中国同行的头号竞争对手,以至于克拉潘(J.H. Clapham)《法德的经济发展:1815-1914》(The Economic Development of France and Germany, 1815-1914)一书评价:远东的生丝供应,起初来自中国,后来日本逐步代替了中国。[6]

1860年代清王朝启动洋务运动时,中国缫丝业还是一种蚕农的家庭副业,蚕茧生产商品化和专业分工程度;而日本秋田地区早在1730年代后期,就已经出现了养蚕和缫丝的专业化分工,到1858年对外"开关"之前,日本一些地方蚕茧生产商品率已经高达50%,发展起了资本主义包买主制度,出现了雇佣数十名女工的资本主义手工缫丝工场。[7]1868年明治维新以来,日本生丝业在政府支持下大规模引进西方先进科技,快速实现了全产业链提升,中国生丝业进步速度则远远落后。到甲午战争第二年1895年,中国生丝出口总额中只有25.8%采用新法机器生产,日本同一比例已经达到了57%。[8]

结果,1872-1874年间,中日两国生丝年均出口额分别为833万英镑和129万英镑,到甲午战争爆发前夕的1890-1894年,中国下降38%至513万英镑,日本增长2.16倍至408万英镑。中日生丝出口单价对比关系,也从中国生丝高于日本而逆转。1872-1874年间,中国出口生丝平均单价为134.7英镑/担,日本同一指标为125.9英镑/担;到1875-1879年,对比关系就变成了中国生丝93.8英镑/担对日本生丝113.3英镑/担,日本生丝单价比中国高21%;到甲午战争爆发前夕的1890-1894年,对比关系已经发展到了中国生丝65.1英镑/担对日本生丝92.3英镑/担,日本生丝单价比中国高42%。[9]

丝茶两大出口支柱产业的相对和绝对衰败,严重冲击当时中国财政、民生、国际收支,进而殃及军备。1870年代,丝茶出口支撑中国贸易收支从此前的连年逆差转为连续顺差,仅茶叶1870-1874年间年均出口量值就比鸦片战争之前增加4倍以上,[10]有力地支撑了左宗棠西征大军筹措军费和采购欧美先进武器。但到1890-1894年间,中国贸易收支已经转为连续逆差;[11]日本则在1882-1893年间出口连年高涨,实现了11年顺差,[12]支撑其在1894-1895年甲午战争中筹措军费、进口军火时占据相对优势地位。

甲午战争之后,直至1931年"九一八"和1937年"七七事变",日本丝茶产业相对于中国的竞争优势进一步增强,不仅夺取了对第三国的出口市场,而且扫荡了中国国内广大市场,以至于国内一些地区饮用洋茶成了流行风尚,一些宾馆、饭店、茶馆、火车中很难见到国产茶叶。[13]

在钢铁、汽车、电力等现代产业领域,日本更是断崖式领先中国,当时的中国甚至赶不上英属印度殖民地:1937年,中国钢产量55.6万吨,日本580万吨,日本是中国的10.4倍,英属印度殖民地也有91万吨,比中国高64%;[14]中国发电量18.64亿度,日本发电量302.45亿度,是中国的16.2倍。[15]至于汽车产量,当时的中国更是完全空白。

……

俱往矣!

今天的中日国力、产业竞争力对比,难道高市早苗及其支持者们以为还是处于甲午、"九一八"和"七七"的状态?他们需要睁开眼睛,看看这个现实的世界;从新兴产业发展、传统优势产业竞争地位变动,到体制效率和决策层眼界等方面,中日对比关系已经与甲午全面翻转:

论经济总量,1982年,中国GDP2851亿美元,日本11587亿美元,相当于中国的4.1倍;

2010年,中国GDP为61390亿美元,日本GDP为57591亿美元,中国GDP规模在现代史上首次超过日本;

2024年,中国GDP为187598亿美元,日本为40194亿美元,中国GDP已达日本4.7倍。[16]

论IT信息技术等新兴产业发展,中国总体发展水平已经超越日本,而且差距正日益拉大,在云计算、人工智能等前沿领域,中国与美国并驾齐驱位居全球遥遥领先第一梯队,欧洲与日本望尘莫及。计算机软盘、传真机使用更突出暴露了日本在先进信息技术应用方面的严重落伍。须知中国早已全面淘汰计算机软盘,世界最后一家软盘制造商索尼也于2011年停产软盘,但在日本,直到2022年,日本数字厅临时调查委员会调查发现当时日本政府公务体系中软盘的使用占比仍高达70%,直到2024年7月,日本政府机关才正式淘汰软盘。

在高铁、汽车等日本曾领先世界数十年的传统优势产业,中国超越的态势犹如当年日本丝茶产业超越晚清中国。须知中国高铁营运里程已经超过世界一半,速度等技术指标全面领先日本,中国汽车整车出口量也超过了日本跃居世界第一。

……

新兴产业发展滞后,传统优势产业被反超,经济总量从中国的4倍多相对萎缩到接近中国1/5,高市早苗及其支持者真以为自己能够凭借这样的国力对比单挑中国、复制甲午?

自1973年起,日本名义GDP每五年增加约100万亿日元,但自1992年突破500万亿日元后,长期处于停滞状态。

不仅如此,甲午战争时,从宏观层次的战略决策,到微观层次的执行效率,日本"完胜"中国;在抗日战争中,日本宏观战略决策已经不能与《论持久战》相比,但微观层次执行效率总体上仍然显著领先中国;但以1997-1998年东亚金融危机和本世纪初对东盟自由贸易协议为标志,中国宏观战略决策和微观执行效率开始全面超越日本:

1997年东亚金融危机爆发,当年中日GDP对比为9679亿美元︰44924亿美元,日本经济规模相当于中国的4.6倍,[17]但中国在投机性货币攻击狂潮下毅然决断人民币不贬值,而日本则反之,经此一役,中国已经超越日本跃居东亚区域经济稳定器。[18]

2002年11月,中国和东盟签署《中华人民共和国政府与东南亚国家联盟成员国政府全面经济合作框架协议》,决定在2010年建成中国-东盟自贸区;2004年,中国-东盟自贸区"早期收获"计划投入实施;2005年7月,中国-东盟自贸区《货物贸易协议》开始实施。时至今日,东盟已经数次超过美国、欧盟成为中国最大贸易伙伴。

日本对东盟贸易、投资曾长期远高于中国,与东盟开始磋商双边自贸协定事宜也比中国早得多;但中国领导人2000年11月才首次公开提出中国-东盟自由贸易区构想,短短两年便签署框架协议,不到5年《货物贸易协议》就已经签署并实施;日本则直到2007年8月安倍晋三出访时才与东盟达成自贸协议,2008年4月方才正式签署;两相对照,充分体现了中日两国决策层洞察力和体制执行能力的落差。

几只唐船帆影开,

雾罗云锦烂成堆。

不知谁著新诗卷,

却载吴山楚水来。

中日两国经济、文化交流密切已有两三千年之久,即使到了日本军国主义势力开始酝酿与中国兵戎相见的江户末期、明治时期,日本也不乏长谷允文(1810-1885)《长崎杂咏·其一》这样描绘对华贸易往来、抒发向往华夏文化山水之情的诗作。今天,随着中国复兴,东亚格局正在回归历史常态;在这样的历史大势之中,日本将要作出怎样的抉择?

注释:

[1]严中平主编:《中国近代经济史(1840-1894)》(下册),第1176页,人民出版社,2001年第2版。

[2]严中平主编:《中国近代经济史(1840-1894)》(下册),第1176页,人民出版社,2001年第2版。

[3]严中平主编:《中国近代经济史(1840-1894)》(下册),第1181页,人民出版社,2001年第2版。

[4]严中平主编:《中国近代经济史(1840-1894)》(下册),第1181页,人民出版社,2001年第2版。

[5]严中平主编:《中国近代经济史(1840-1894)》(下册),第1177页,人民出版社,2001年第2版。

[6]引自严中平主编:《中国近代经济史(1840-1894)》(下册),第1020页,人民出版社,2001年第2版。

[7]严中平主编:《中国近代经济史(1840-1894)》(下册),第1020-1021页,人民出版社,2001年第2版。

[8]严中平主编:《中国近代经济史(1840-1894)》(下册),第1195-1196页,人民出版社,2001年第2版。

[9]根据严中平主编:《中国近代经济史(1840-1894)》(下册)第1201-1202页数据计算,人民出版社,2001年第2版。

[10]严中平主编:《中国近代经济史(1840-1894)》(下册),第1177页,人民出版社,2001年第2版。

[11]根据严中平主编:《中国近代经济史(1840-1894)》(下册)第1206-1207页,人民出版社,2001年第2版;以及【英】米切尔编《帕尔格雷夫世界历史统计·亚洲、非洲和大洋洲卷:1750-1993年》(第三版),表E1"亚洲:对外贸易总额现价",第549页,经济科学出版社,2002年。

[12]根据【英】米切尔编《帕尔格雷夫世界历史统计·亚洲、非洲和大洋洲卷:1750-1993年》(第三版),表E1"亚洲:对外贸易总额现价",第550页,经济科学出版社,2002年。

[13]刘克祥、吴太昌主编:《中国近代经济史(1927-1937)》,导言"中国近代资本主义的发展和不发展"(第一卷),第29-32页,人民出版社,2012年第1版。

[14]根据【英】米切尔编《帕尔格雷夫世界历史统计·亚洲、非洲和大洋洲卷:1750-1993年》(第三版),表D10"亚洲:钢产量",第436-437页,经济科学出版社,2002年。

[15]根据【英】米切尔编《帕尔格雷夫世界历史统计·亚洲、非洲和大洋洲卷:1750-1993年》(第三版),表D24"亚洲:发电量",第508-511页,经济科学出版社,2002年。

[16]根据国际货币基金组织数据库数据计算。

[17]根据国际货币基金组织数据库数据计算。

[18]根据国际货币基金组织和中国人民银行统计,1980-2001年间东亚各经济体GDP年增长率的变动系数,中国最低,仅有0.35;除中国、日本之外所有东亚经济体整体增长率的变动系数为0.49,如果加入中国,其变动系数降低到0.29;如果再加入日本,其变动系数又上升至0.38。--转引自【美】罗纳德·麦金农、【德】甘瑟·施纳布尔:《中国是东亚地区的稳定力量还是通缩压力之源》,《比较》第7期,中信出版社,2003年。