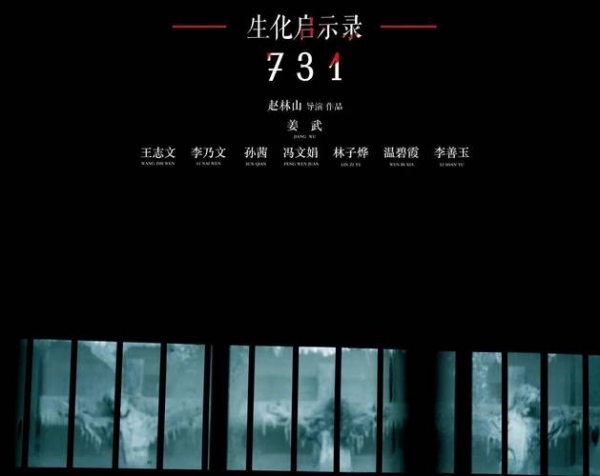

一场突如其来的撤档风波,一次百万级别的举报事件,一次跨越国界的历史认知冲突,让这部尚未正式上映的电影成为了2025年夏天最受瞩目的文化现象。

2025年7月31日,原定上映的电影《731》未能如期出现在全国影院。片方此前宣传的"全球预映"字样悄然消失,电影详情页上映信息从"2025.7.31"变为模糊的"2025年待定"。这部筹备长达11年、导演抵押房产、演员零片酬出演的作品,在最后时刻遭遇撤档,引发了一场席卷全国的社会讨论。

影片聚焦二战期间日本731部队在中国东北进行的活体实验暴行--超过3000名中国、朝鲜等国家无辜平民在实验中丧生,其中包括许多儿童。导演赵林山带领团队在零下30-40度的严寒中实景拍摄,复原了731实验基地,包括焚尸炉和实验台等设施。演员们也付出了巨大牺牲:王志文亲自体验低温实验舱,王俊凯为角色减肥十几斤,姜武在解剖戏中情绪失控。

这样一部电影,在上映前夕却陷入了前所未有的舆论漩涡。从国际外交压力到国内举报潮,从血腥画面争议到历史观论战,《731》引发的讨论早已超越了一部电影本身的价值,成为检验我们如何面对历史、传递记忆的社会试金石。

1 电影上映前的舆论争议

当《731》的预告片在网络上发布后,一场前所未有的举报风暴迅速形成。数据显示,影片在微博平台遭遇了超过180万次举报,举报理由高度集中在"画面血腥暴力"、"影响未成年人心理健康"和"破坏中日友好关系"三点。这些举报中出现了耐人寻味的现象:约70%的举报账号注册时间不足3个月,且IP地址集中在东北、江浙等地区;更有部分举报直接来自日本东京,使用日语模板生成,被网友戏称为"跨国碰瓷"。

与此同时,日本政府对该片的反应堪称迅雷不及掩耳。在预告片发布的当天,日本外务省就向中国提交了23条正式外交抗议,声称该片"误导国际舆论",并要求修改片名、淡化罪行,甚至提议将731部队篡改为"旧日军防疫部队"。几乎与外交照会同步,中文互联网上涌现大量呼吁"向前看"、"别煽动仇恨"的评论,其话术与日方立场惊人一致。

在国内,抵制声音主要来自三个群体:

家长群体:担心影片中的活体解剖、冻伤实验等场景会对孩子造成心理创伤。"不是不能拍,但能不能别让孩子做噩梦?"一位家长的质疑代表了这部分人的心声。

"和平主义者":主张"现在是和平年代,翻旧账没意义",认为影片会煽动民族仇恨,破坏来之不易的中日友好关系。

"精日"群体:他们眼中的日本只有樱花、和服、夏日祭,认为731部队的历史是"陈旧的怨气",最好永远埋在教科书不起眼的角落里。

面对排山倒海的反对声浪,影片支持者发出了强有力的反驳。一位母亲在社交媒体的留言被广泛传播:"如果我女儿被吓到,我就带她去哈尔滨731遗址,告诉她--这部电影连真实的万分之一都没拍到"。B站UP主们对预告片进行逐帧分析,弹幕刷满"勿忘"二字;历史学者则强调,影片中呈现的冻伤实验、活体解剖等场景均有确凿史料支持,包括日本老兵的忏悔录音和731罪证陈列馆的档案。

资本市场的态度同样暧昧不明。一方面,猫眼和淘票票平台显示该片"想看"人数突破250万,高居暑期档榜首;另一方面,影片遭遇了严重的资本冷遇。制片方长影集团仅投入2000万宣发费,远低于同期《南京照相馆》3000万的票补投入;更致命的是,片方坚持"不拉爱国流量"的立场,拒绝资本注资,导致最终排片率不足0.1%。一位业内人士透露:"资本一看是历史正剧,连夜撤资,怕亏本!"

在多重压力下,《731》陷入了尴尬的"三无状态"--无宣传、无正式定档、无发行通知。尽管有山东省委宣传部、长影集团联合制片,哈尔滨731罪证陈列馆担任历史顾问的官方背书,但影片始终未获得国家电影局颁发的"龙标",也未向影院寄送放映硬盘,技术上根本无法上映。这种官方支持与程序缺位的矛盾状态,折射出影片在审查体系中的微妙处境。

表:《731》电影上映前争议焦点概览

|

争议方 |

主要立场 |

代表言论/行动 |

|

举报群体 |

画面血腥、影响儿童、破坏中日关系 |

180万次举报;"让孩子做噩梦" |

|

日本政府 |

影片误导国际舆论 |

23条外交照会;要求修改片名 |

|

资本方 |

担忧市场回报 |

排片率0.1%;撤资 |

|

支持群体 |

铭记历史、还原真相 |

"电影不及真实万分之一" |

|

审查机构 |

程序缺失 |

未发"龙标";无放映硬盘 |

2 不同群体对影片的态度与反应

围绕《731》的争议撕裂出截然不同的立场阵营,各方观点折射出对历史、教育、外交等问题的深层分歧。

支持者阵营构成多元,包括历史学者、教育工作者、抗战老兵后代以及大量普通年轻人。他们视这部电影为抵御历史虚无主义的重要防线。一位网友的发言掷地有声:"撤档就是掩耳盗铃!731部队的活体实验比电影残酷100倍,不看才是对历史的背叛!"在哈尔滨731罪证陈列馆馆长金成民看来,影片是"对抗日本右翼否认历史的有力武器",他亲自担任了影片的历史顾问。

年轻一代通过创意表达支持态度。B站上,青年创作者逐帧解析预告片,弹幕刷满"勿忘国耻";大学生社团发起"万人签名"活动,要求影片如期上映;社交媒体上,"#不遗忘才是力量#"话题阅读量突破3亿。这些行动背后是对历史记忆传承的深切关注--当日本医学院教科书对731部队只字不提,当最后一位731部队老兵离世,影像记忆成为对抗遗忘的最后堡垒。

反对阵营同样复杂多元。一部分家长的担忧源于真实的保护心理。儿童心理学专家指出,未经引导的未成年人接触极端暴力画面可能导致创伤性应激反应,如噩梦、焦虑和情绪低落。有家长反映孩子观看同类题材的《南京照相馆》后情绪低落数日,需要心理干预。这些家长并非否定历史,而是质疑影片呈现方式的适当性,呼吁建立电影分级制度:"有些画面和镜头不应让孩子观看"。

另一些反对者则持"和平主义"立场。他们认为历史伤痛应该翻篇,过度强调战争暴行会煽动民族对立,影响中日经贸合作与地区稳定。这类声音在商界和外交领域尤为显著。一位自称"中日友好促进者"的网友留言:"战争结束80年了,为什么还要传播仇恨?我们应该向前看"。

日本社会对影片的反应呈现两极撕裂。右翼群体和部分网民反应激烈,在推特上刷屏攻击:"又是中国的反日宣传!""731部队根本不存在,这是污蔑!"这种否认有着深厚的社会基础--一位日本医生在接受采访时承认:"日本医学院的教科书里,连'731部队'的名字都没提过"。当历史被系统性抹去,揭露反而被视为"煽动仇恨"。

与此形成对比的是日本左翼学者和民众的支持。明治学院大学国际和平研究所研究员松野诚也指出:"否认历史只会阻碍和解"。部分日本网友在VPN协助下观看预告片后留言:"虽然痛苦,但我们必须知道真相"。韩国网民则自发组织翻译预告片,称要"揭露共同的伤痛记忆"。

国际社会对影片的态度同样充满矛盾。好莱坞六大制片厂被曝施压柏林电影节撤片,美国流媒体平台限制其海外发行。这种压制背后既有商业考量(认为历史正剧缺乏市场),也有地缘政治因素。耐人寻味的是,当美国大学生偶然接触到731部队史料时,多数震惊表示"从未知晓这段历史",足见日本掩盖战争罪行的长期策略已部分奏效。

影片还意外成为一块试金石,折射出中国社会对待历史教育的观念鸿沟。一边是呼吁直面真相的群体,他们认为:"历史的真相不该被篡改与遗忘,爱国主义教育也有多种形式,不必拘泥于影片";另一边则担忧过度渲染暴力会埋下仇恨种子。有网友分享了一个典型案例:孩子观看《南京照相馆》后回家撕毁日本动漫卡片,家长反思"这种教育会让孩子长大后抵制所有'日元素'文化,甚至走向极端"。去年苏州发生的日本校车袭击事件,被视为仇恨教育可能带来的恶果。

3 争议背后的历史认知差异

《731》引发的巨大争议,本质上是不同历史认知在现实场域的激烈碰撞。这场碰撞既发生在国际层面,也存在于中国社会内部。

中日之间的历史教育鸿沟深不可测。在中国,731部队是抗战史教育的核心内容之一,哈尔滨的侵华日军第七三一部队罪证陈列馆每年接待数百万参观者,其中大部分是学生团体。馆内展示的冻伤实验、活体解剖、细菌武器等罪证触目惊心。而日本的历史教科书却对这段历史轻描淡写甚至完全抹去。日本文部科学省审定通过的多本中学教科书中,731部队仅以"防疫给水部队"的模糊名称出现,对其反人类罪行避而不谈。

这种认知断层导致两国公众对同一事件的解读天差地别。当中国观众期待通过《731》了解历史真相时,日本网民的第一反应是"中国又在搞反日宣传"。一位日本网友的困惑颇具代表性:"如果731部队真的不存在,为什么政府要拼命否认?如果这段历史无关紧要,为什么有人如此害怕它被拍成电影?"

更值得警惕的是日本政府系统性的历史掩盖策略。731部队在战败后销毁了大部分实验数据,但美国为获取这些以中国人生命为代价的研究成果,与战犯达成豁免协议,使石井四郎等主犯逃脱了东京审判。这种政治交易开启了日本掩盖战争罪行的先例。数十年来,日本政府通过教科书审查、控制媒体叙事、资助学术研究等手段,构建了一套淡化甚至否认战争罪责的话语体系。

国内举报潮背后的意识形态分化同样不容忽视。分析显示,180万举报中约70%来自注册不足3个月的账号,IP集中在东北、江浙等特定区域。这种异常现象被网络安全专家称为"认知作战",即通过组织化举报影响文化产品命运。举报模板高度统一,如"现在是和平年代,翻旧账没意义"等话术,与日本外务省的抗议声明形成诡异呼应。

深层次看,这些举报折射出中国社会对历史记忆的三重态度分歧:

实用主义:认为历史应为现实政治服务,过度强调战争伤痛不利于中日经贸合作与地区稳定。

文化自卑:部分深受日本流行文化影响的年轻人,难以接受心仪的文化输出国有如此黑暗的历史。

历史虚无主义:质疑史料真实性,认为相关证据是"战时宣传的夸大产物"。

影片内容本身也陷入历史真实性与艺术表达的张力困境。一方面,有评论质疑影片存在"历史虚无主义"倾向。网传影片剧情为"日本人和731军官联手解救中国劳工",导演赵林山曾表示电影要"不拉仇恨,突出人文关怀和人性自我救赎"。这种叙事框架被批评为"淡化战争灾难,用人文关怀遮蔽罪行"。

预告片中一句台词更引发轩然大波:"为什么这个世界上要有战争,因为一个国家的男人要保护自己的女人和孩子不被另一个国家的男人强奸和杀戮"。批评者指出,这种表述将反侵略战争降格为"男人间的较量",扭曲了抗战的正义性。字幕、配乐等呈现方式也被质疑过于"小清新",与主题的沉重性格格不入。

另一方面,支持者强调艺术创作需要多元表达。导演赵林山为影片真实性付出了巨大努力:他远赴日本搜集证据,翻查东京档案馆,采访福冈老兵,甚至找到石井四郎后代的证言。影片在"还原历史"与"避免过分血腥"之间反复权衡,修改达243次之多。这种创作困境体现了历史题材影片面临的普遍挑战--如何在真实与可看性间寻找平衡点。

4 影片的社会价值与警示意义

尽管争议重重,《731》的创作初衷与历史意义值得深入探讨。在历史见证者逐渐凋零的今天,这部影片承载着多重社会价值。

保存历史记忆的紧迫性在当下显得尤为突出。据统计,最后一位已知的731部队老兵已于2024年去世,幸存的受害者不足10人。导演赵林山对此有清醒认识:"当最后一位731老兵离世,我们就是历史的证人"。影片剧组在筹备期间抢救性采访了多位幸存者与日军老兵,这些口述历史将成为未来研究的重要史料。

电影作为大众媒介的传播力不可替代。相较于文字、图片等传统载体,电影能更直观地传递历史情感。1988年香港导演牟敦芾拍摄的《黑太阳731》曾给一代人留下刻骨铭心的历史记忆。一位80后观众回忆:"正是这部电影让我第一次了解到731部队的暴行,那种震撼是教科书无法给予的"2。然而如今,《黑太阳731》的完整资源已在网络难觅踪迹,年轻一代对这段历史的认知愈发模糊。《731》有望填补这一记忆断层。

影片还提供了爱国主义教育的新维度。与简单煽情的"抗日神剧"不同,《731》通过严谨的史实还原,让观众直面战争机器的反人类本质。哈尔滨731罪证陈列馆馆长金成民指出:"真正的爱国教育不是灌输仇恨,而是理解和平的珍贵"。这种教育理念与德国处理纳粹历史的"直面过去"(Vergangenheitsbewältigung)策略不谋而合--只有勇敢凝视黑暗,才能避免悲剧重演。

影片的现实隐喻价值同样值得关注。731部队不仅是历史名词,其遗产仍在影响现代社会。战后美国德特里克堡基地接收了731部队的细菌战数据,成为生化武器研究中心;日本制药企业依托活人实验成果建立专利优势9。这种科技与伦理的悖论在今天的新冠疫情、基因编辑等议题中依然存在。《731》的警示超越国界:当科学失去人性约束,文明将走向何种深渊?

面对争议,电影分级的制度缺失问题再度凸显。支持方与反对方其实共享一个关切:如何让青少年以适当方式接触历史。欧美国家的成熟分级制度为此提供了解法--《血战钢锯岭》在美国定为R级(17岁以下需父母陪同),《钢琴家》在英国定为15禁。这些规定既保障成人获取历史真相的权利,又避免未成年人接触不适宜内容。一位教育工作者指出:"历史教育需要年龄适配性,就像教孩子生理卫生知识,不能简单展示解剖图片"。

《731》的困境提出了一个更本质的问题:我们应以何种姿态面对痛苦历史?是选择性遗忘以求"向前看",还是直面真相即使它撕裂伤口?南京大屠杀幸存者李秀英的话或许是最好的回答:"记住历史,不是要延续仇恨,而是为了让悲剧不再重演"。当日本医生承认"教科书从无731记载",当韩国网民自发翻译预告片"揭露军国主义",这部缺席的电影,已成一场跨国历史教育。

结语:历史的回响

2025年8月1日,哈尔滨731罪证陈列馆迎来异常拥挤的参观人流。许多原本计划观看电影的观众来到这里,在零下30℃的冻伤实验室复原场景前久久伫立。那些被锯断的黑紫色肢体模型无声诉说着比任何电影都残酷的真相--遗忘即背叛,沉默即共谋。

《731》的撤档风波终会平息,但它引发的讨论将继续回荡。这部电影的价值不仅在于银幕呈现,更在于它成为检验我们历史认知的试金石--在资本博弈、外交压力与意识形态分歧中,一个民族如何守护自己的记忆?当亲历者凋零,如何让青年理解书本上冰冷的死亡数字背后,是一个个被剥夺梦想的生命?

电影或许延期,但历史不会退场。正如一位网友所言:"731部队的活体实验比电影残酷100倍,不看才是对历史的背叛"。在等待影片上映的日子里,我们不妨先走进历史现场,聆听那些无声见证者的诉说。因为记住,本身就是一种抵抗;而理解历史的复杂,才能避免简单的仇恨。

当片方透露计划补拍幸存者采访段落,瞄准9月3日抗战胜利纪念日上映时,希望这部多舛的影片终将找到与观众见面的途径。那时,我们或许能更从容地面对银幕上的黑暗,理解导演赵林山的初心:"我们就是想把事情的真相呈现出来"。真相或许痛苦,但唯有穿越黑暗,才能抵达真正的光明与和解。