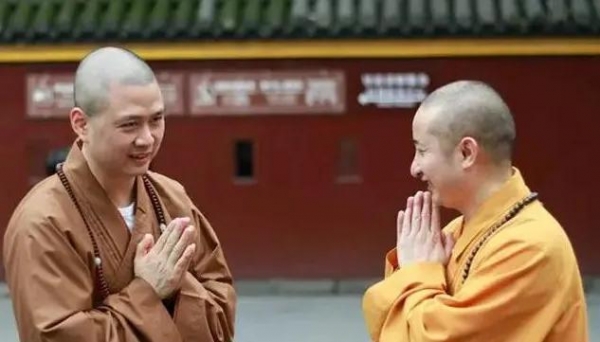

少林寺的风,换了个方向,白马寺印乐法师的脚步刚刚踏进来,方丈室的围墙没了,外头游客走进来,没人拦,地上落着几片银杏叶,几个小孩跟着僧人跑,所有人都在看,少林寺这回真不一样了。

淘宝店关了,"少林同款"没了下单入口,快递员在门口等了半天,工作人员摇摇头,说以后都不发货了,柜台上原本摆着的纪念品箱子空了,连寺院公众号都停更了半个月,后台没人维护,网页点进去一片静默,原来搞文创的几个人,直接就走了。

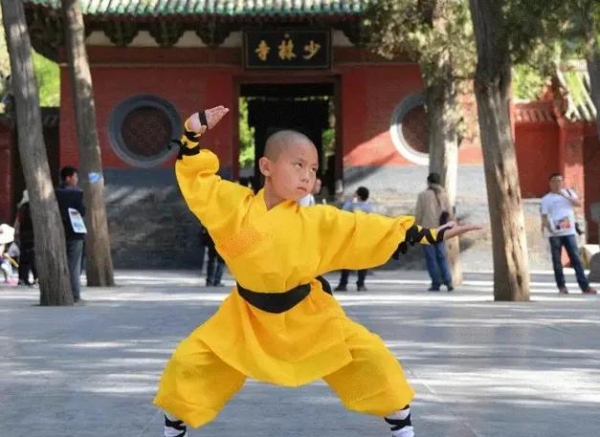

武僧团不再演出,原来下午两点的队列没了,舞台下小朋友拿着门票站着发呆,十几个人坐在树荫下,一只老猫卧着,武僧团领队抬头瞅了眼钟楼,说本来每年还能多挣些,大家心里都清楚,日子变了,演出停了,练功房倒是安静了很多,师父们自己打扫,鞋子摆得整整齐齐。

香火台前,人挤得满满的,没人再围着推销香火的僧人了,三支清香摆在桌上,游客随便拿,四百块的"平安香"就这么没了,勤务人员抱着账本站在一边,嘴上说着没事钱少点也能过,其实大家心里都明白,收入没了,日子要紧一点算一点。

寺里每个月的账单挂在墙上,墙角的黑板上写着支出,总数超了百万,外头人说少林寺有钱,里头人说钱都用在了开销上,香火钱没了,演出钱没了,景区门票也少了好几成,农田里种的菜还没到收获,厨房里师傅们看着账本,一个劲儿地抠细节,米缸里多装一点算一点。

改革三天,三十多人走了,武僧、文创、勤务,背着包就下山了,留下来的僧人坐在大殿外头,聊起白马寺那会儿,印乐法师怎么带人耕田,怎么把收支表贴在墙上,怎么一口气砍掉外头的演出,大家都知道,他不打算回头。

外头议论多,有人说少林寺终于回归本色,也有人嘀咕这么下去能撑多久,这么多人花销全靠捐款行不行,寺庙的生意一刀切断,人才流失,维护费怎么办,有人拿高铁和马车比,说以前是高铁,现在忽然让大家坐马车,适应不过来,成本太高。

印乐法师坐在菜园边上,披着旧袍子,手里拎着铁锹,媒体问他怎么想的,他说"为了少林寺以后能走更远",说要做生态农业,说要搞文化体验,让僧人自己种菜,游客能看,武僧去做讲座,不再登台表演,空出来的房子改成禅修场地,免费给人用,佛协那边说可以试,但别的地方不一定适合。

三个月过去,寺里种的茄子和豆角挂满了架子,游客围着菜地看,有的僧人卷着袍子干活,药局门口的膏药摊子静静地摊着,没人吆喝,秋天还没到,银杏叶还绿着,山里的钟声还是每天响,少林寺的路,印乐法师每天走一遍,白马寺那边还得兼顾,两个山头来回跑,七十公里的路,说远不远,说近也不近。

有老师傅说,这么大的寺庙,得有人看着,得有人守着,玄奘、虚云当年也管过两寺,现在不一样了,时代的事儿,信仰和生计,两个都得顾着。

改成啥样没人敢说,农田的收成,僧人的变化,游客的想法,慢慢都能看见,寺里的人说,走一步看一步,饿不死就接着干,信仰的根,得自己守着,钱的事儿,紧着花。

少林寺的"经济断腕",到底能不能闯出一条新路,没人敢打包票,农禅能不能撑起四千多人的庙宇,文化传播能不能补上演出的空缺,信仰和生存怎么平衡,秋天一到,山里的风一吹,大家心里都有数。