在俄乌冲突持续胶着的背景下,2025年5月9日,俄罗斯与乌克兰在同一日展开不同行动,这两场看似独立的事件,实则暗含着复杂的因果逻辑、鲜明的对比逻辑,也折射出冲突演变的深层规律。

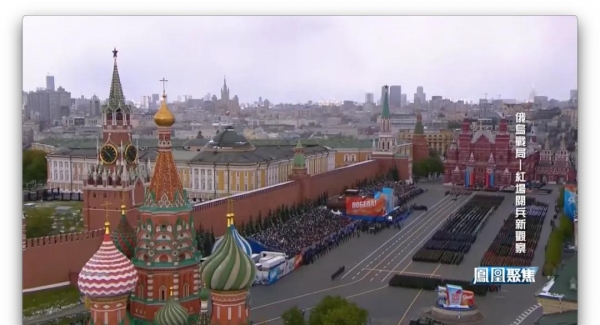

从因果逻辑来看,俄罗斯举行红场阅兵,是对历史传统与现实需求的双重回应。历史上,5月9日是苏联卫国战争胜利纪念日,举行阅兵是对先辈牺牲的纪念,更是对俄罗斯爱国主义精神的传承。在现实层面,俄乌冲突持续多年,俄罗斯需要通过阅兵展示军事力量,稳定国内民众信心。此次阅兵中,超11000名官兵、数十辆先进装备整齐亮相,尤其是首次展示的无人机,展现出俄罗斯军事装备的新发展方向。普京在阅兵讲话中强调社会对"特别军事行动"的支持,正是为了凝聚国内共识,增强民众对国家战略的认同感。

而乌克兰召集35个欧洲国家在利沃夫讨论成立专门法庭调查俄罗斯"侵略罪",同样有着明确的因果关系。由于国际刑事法院在"侵略行为"管辖权上存在模糊地带,乌克兰及其欧洲盟友认为有必要建立特别法庭,以此在法律层面制衡俄罗斯。从实际情况看,此前国际刑事法院对普京发出通缉令,但俄罗斯并未承认其合法性,这使得乌克兰及其盟友意识到,现有的国际司法体系难以满足他们对俄罗斯进行追责的需求。因此,此次会议呼吁各国联合收集材料、加强司法配合,希望通过法律手段对俄罗斯施加压力,这是乌克兰在军事对抗之外,寻求政治和舆论支持的重要手段。

对比逻辑在这两件事中体现得尤为明显。俄罗斯阅兵注重展现军事硬实力与国际影响力。现场27个国家的官方代表出席,中方代表在贵宾席显著位置就座,斯洛伐克总理菲佐克服领空限制远道而来,塞尔维亚总统武契奇亲临现场,这些都显示出俄罗斯在国际舞台上仍拥有广泛的朋友和影响力。西方媒体评价普京借此重回全球舞台中心,也侧面印证了阅兵达到了展示实力、巩固外交关系的目的。

反观乌克兰组织的会议,更侧重于通过法律和舆论手段形成对俄罗斯的制衡。35个欧洲国家代表参与,重点讨论建立特别法庭,试图从法律角度将俄罗斯的军事行动定义为"侵略",进而在国际舆论上占据主动。这种对比反映出俄乌双方在冲突中采取了不同的战略路径:俄罗斯凭借军事和外交实力直接展示强硬态度,乌克兰则借助国际力量和法律手段进行间接对抗。

归纳逻辑让我们看到,这两件事共同指向俄乌冲突的新阶段特征。曾经单纯的军事对抗,如今已演变为涵盖军事、政治、法律、舆论等多领域的全方位博弈。俄罗斯的阅兵不仅仅是军事展示,更是政治动员和外交宣示;乌克兰的法庭倡议也不只是法律行动,而是为了争取国际支持、塑造自身正义形象。双方在不同领域的较量,反映出冲突的复杂性和持久性在不断增加。

从目前的情况归纳来看,俄乌问题短期内难以得到根本性解决。双方在各自优势领域的行动,既是对自身利益的维护,也是对对方的施压。未来,冲突如何发展,多国代表能否走向和解,取决于局势的演变和全球战略重心的转移。但可以确定的是,这一天发生的事件,标志着俄乌冲突正在重塑国际格局,其影响将持续在军事、政治、法律等多个层面发酵,值得国际社会持续关注与深入思考。