2025年4月28日,赵丽颖《上城士》福州非遗大片的发布,在互联网掀起一场审美与文化的"世纪大战"。短短48小时,"赵丽颖阴间造型"与"非遗之美"两派观点交锋超百万次,这场争议不仅撕开了娱乐圈的审美代沟,更暴露出传统文化现代化转型的深层阵痛。

一、视觉冲击下的舆论海啸:从"阴间滤镜"到文化觉醒

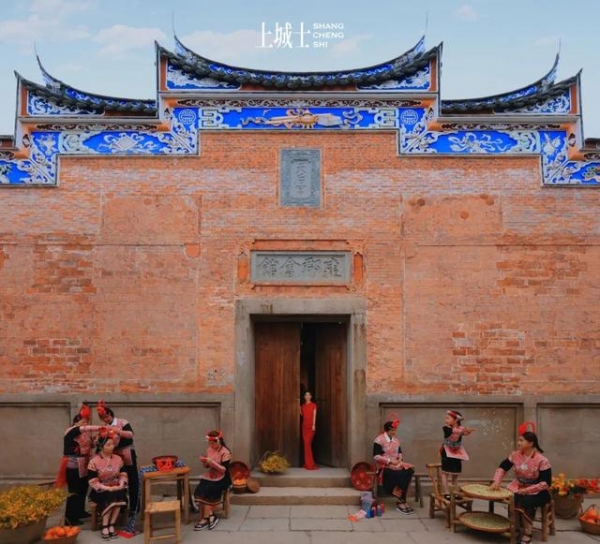

当赵丽颖头顶三条银簪立于福州古厝的照片刷屏时,Z世代与60后展开了一场跨时空对话。大片中,白色烟雾笼罩下的红裙造型被网友戏称"阴间新娘",铁器场景被解读为"刑具展示",而缠绕发髻的三条簪则引发两极评价--年轻观众直呼"像插着三把刀",文化学者却盛赞"这是福州女性的生存哲学"。

这场争议的本质,是快消时代与厚重历史的碰撞。赵丽颖团队试图用先锋手法解构非遗:干冰烟雾本欲营造"脱胎漆器诞生时的氤氲",却因浓度失控被误读为"灵堂特效"畲族凤凰装的改良设计意在融合现代剪裁,却因光影处理显臃肿。正如福州漆艺大师感叹:"我们看的是千年匠心,年轻人只认第一眼冲击。"

二、非遗符号的破圈困局:从博物馆到热搜榜的荆棘之路

争议背后,藏着非遗现代化传播的三大痛点:

- 解码成本过高:三条簪"刀刃向外"的佩戴方式,原是象征女性守护家国的刚毅,但在短视频时代却被简化为"攻击性符号";

- 视觉语言断层:软木画"丛山数百里"的意境需静心品鉴,而快节奏浏览让网友只看见"老宅裹脚老太太";

- 传播载体错配:脱胎漆器需72道工序的匠心,却被迫压缩成9宫格图片传播。

赵丽颖团队并非毫无准备。拍摄前,她专程向畲族绣娘学习"绞股绣"技法,在脱胎漆器作坊体验"阴干-打磨-推光"全流程。这些努力却淹没在"阴间审美"的标签中,印证了非遗传播的残酷现实--酒香也怕巷子深。

三、顶流演员的文化豪赌:从流量小花到非遗摆渡人

这组大片是赵丽颖的"文化转型宣言"。对比其2023年出圈的簪花围造型,此次尝试更具野心:

- 在地化深耕:取景建郡会馆、采峰别墅等历史建筑,木地板的吱呀声与穿堂风皆成叙事元素

- 符号重构:将畲族服饰的彩带编织转化为动态影像,让"凤凰朝阳"纹样在镜头中流淌

- 科技赋能:联合数字艺术家打造虚拟背景,漆器纹样在元宇宙空间延展。

这种创新却遭遇"水土不服"。数据显示,大片发布当天"福州非遗"搜索量飙升500%,但某平台"看不懂"的弹幕占比达43%。中国美院教授指出:"赵丽颖在挑战观众的审美惰性,这种疼痛是文化觉醒的必经之路。"

四、撕裂的舆论场:当"土味"指控遭遇文化自信

争议中浮现出两个平行世界:

- 大众审美派:认为"红配绿"畲族服饰土气质疑"非遗=老气横秋";

- 文化守卫者:痛心疾首于"把三把刀说成阴间道具"强调"银簪是女性力量图腾"。

这场论战折射出更深层的代际冲突。60后观众在赵丽颖的盘发中看见"祖母的银簪"

95后却只联想到"恐怖片女主"。北京文化学者评价:"非遗传承正遭遇'翻译危机'--我们既不能原样复刻,又不能丢失灵魂。"

五、破局启示录:传统文化复兴的"赵丽颖范式"

尽管争议不断,这组大片已显现破圈效应:

- 微观叙事:特写镜头放大漆器纹理、银簪刻痕,让细节成为情感触点;

- 跨界实验:数字艺术赋予传统纹样未来感,开创"非遗+科技"新场景

- 长尾效应:蟳埔村旅游因簪花围增收320%的奇迹或将在福州重演。

正如赵丽颖在采访中所说:"美需要被重新定义。"当她头戴三条簪立于虚拟飞檐下,古老银刃划破的不仅是时空,更是固化认知的牢笼。这场争议或许正是非遗复兴的转折点--唯有经历误读与争辩,传统文化才能真正"脱胎换骨"。

结语

夜幕下的三坊七巷,赵丽颖大片取景地仍游人如织。有姑娘戴着仿制三条簪拍照,年轻妈妈给孩子讲解"三把刀守护家国"的故事。这场顶流引发的审美战争,终将沉淀为文化觉醒的种子。正如网友在热搜下的留言:"开始觉得诡异,现在越看越有味道--或许这就是传承的力量。"