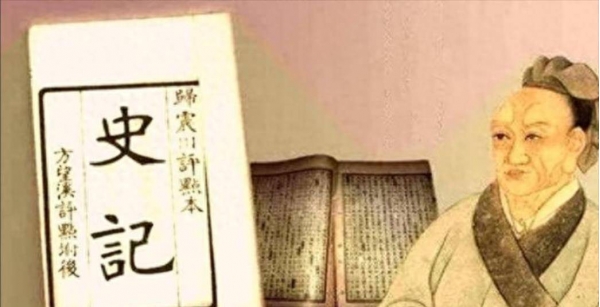

大泽乡起义后,陈胜为何一定要除掉吴广?司马迁的评价,一针见血

公元前209年7月的一天清晨,阳光已经洒满大地,秦二世胡亥还沉浸在阿房宫的奢华被窝里,怀抱着美丽的姬妾安睡。就在此时,外面忽然传来急促的敲门声,打破了宫中的宁静。赵高慌张地冲进来,语气急切地报告道:"陛下,大事不好了!"

胡亥迷迷糊糊地从被窝里探出头,皱着眉问道:"什么事?怎么如此慌张?破坏了寡人的美梦了。"

赵高急得几乎喘不过气来,"皇上,陈胜、吴广在大泽乡(今安徽宿州西南部)起义造反了!"

胡亥满不在乎地摆了摆手,"陈胜是谁?哪个地方的将军?"

赵高有些支支吾吾地回答,"他们……他们本是去守边的壮丁。"

胡亥听后一笑,"壮丁造反?能有什么了不起的?派一千人把他们平定了就行了。"他毫不在意,接着重新钻回了被窝,继续睡去,仿佛一切与自己无关。

的确,起义军人数不多,只有几百人,武器也不过是农民的锄头和铁锹,似乎根本不足以对强大的秦朝政权造成威胁。然而,谁能料到,一点星星之火居然能引发大火,起义军逐渐壮大,拉开了秦末农民战争的序幕。正如火山的爆发,人民的愤怒像岩浆般喷涌而出,甚至开始吞噬秦朝强大的根基。短短一年的时间,这支最初只有几百人的起义军,已经发展到几十万人的规模。

然而,尽管起义军如火如荼,陈胜和吴广的反叛最终以失败告终,黯然落幕。尽管他们的"王侯将相宁有种乎"的呐喊一度震撼了天地,但如流星划破天际,短暂而辉煌,终究转瞬即逝。

这一切的原因,除了秦王朝的铁腕镇压外,陈胜个人的局限性也是关键因素之一。他缺乏宽广的胸襟,不能用人如器,这使得起义军的内部不和,最终导致了这场反抗的失败。

秦朝作为中国历史上第一个统一的帝国,曾以其强大的军队横扫六国,统治者秦始皇几乎摧毁了所有的敌对势力。秦军的战斗力强大得几乎无敌,但秦始皇的暴政也在埋下祸根。暴力镇压知识分子,严格控制思想自由,横征暴敛,强制征税与劳役,民众的痛苦不断累积。特别是他的大规模工程和无节制的政治打压,导致了秦朝最后的崩塌。

作为继承人,胡亥本应以"修养生息"为治国方针,缓解人民的怒气。但由于他个人能力的不足,以及朝政大权完全掌握在赵高手中,胡亥不仅没有改弦更张,反而继续加重百姓的负担,直接导致了秦朝的政权进一步腐化,矛盾的积累使得社会局势愈发严峻,最终走向了崩溃。

陈胜和吴广,两个出身平凡的农民起义领袖,他们并没有从一开始就计划反叛。陈胜来自阳城(今河南商水),少年时曾给人做工;而吴广则来自阳夏(今河南太康)。两地之间相距不过百余公里,几乎是邻里关系,二人从小一起成长,性格上也有许多相似之处。吴广和陈胜感情深厚,或许在那些岁月中,他们曾经一起许下"苟富贵,勿相忘"的誓言。

不过,尽管他们对秦朝的暴政有着深深的憎恨,但早期并没有形成推翻政权的宏大计划。如果他们真有这样的远大志向,他们本应早早就开始秘密筹谋,而非在偶然的情况下突然起义。事实上,当年七月,陈胜和吴广率领着大约900人前往渔阳(今北京密云一带)负责边防工作,实际上,他们已经开始担任起义军的领导职务。如果一切顺利,他们原本有可能成为军官,职位甚至能晋升为团长或旅长。

然而,由于天灾的原因,起义的脚步被推迟,导致了他们的严厉处罚。按照秦朝的律法,迟到意味着死刑,面对死亡的威胁,他们选择了起义。毕竟,反正死定了,那就干脆放手一搏。

不少人认为,陈胜和吴广的起义其实是有预谋的,甚至认为他们与楚国的项燕有某种联系,认为背后有楚国势力的支持。但从历史的时间线来看,陈胜和吴广的起义发生在二世元年七月,而项燕与其后代项梁、项羽的起义则发生在九月,两者相差两个月,且地点相距千里,显然不可能有任何直接联系。因此,陈胜和吴广的起义更像是一个被逼无奈的临时决策。

然而,起义的成功也伴随着迅速的失败。随着起义军人数的增长,陈胜很快自立为王,吴广也成为了西路军的统帅,展现出一定的军事成就。可惜,随着军中内部的裂痕,局势变得复杂。吴广的勇敢使得不少人开始对他产生忠诚,而陈胜却没有稳住自己的威望。他在后方指挥,无法与前线的军队保持密切联系,渐渐地,起义军的组织出现了裂痕。

最终,在一次暗杀中,吴广被杀害,陈胜失去了最重要的支持者。此举引发了军心动荡,西路军的进攻计划也彻底破灭,反而陷入了被动防守。随着秦朝名将章邯的东归,起义军陷入了绝境。章邯率军压境,轻松击败了田臧,最终使得起义军彻底瓦解。

陈胜的失败,最终归结为他在关键时刻犯下的两大错误:一是背弃了与吴广的誓言,二是未能妥善处理军中的奖惩问题。正如伟人所说,陈胜和吴广的"二误"是致命的,而在历史的洪流中,他们的失误和失败成为了警示,提醒我们,成功的领袖不仅要有勇气和决断,更需要深谋远虑和宽广的胸怀。