4月17日,全国生猪价格上演"变脸"戏码,结束连续上涨,转而震荡回调。平均价格较前一日下跌0.05元/公斤,报收14.88元/公斤。这出乎不少人的意料,也让不少养殖户和消费者心里犯嘀咕:接下来,猪价是会继续下跌,还是会重拾涨势?

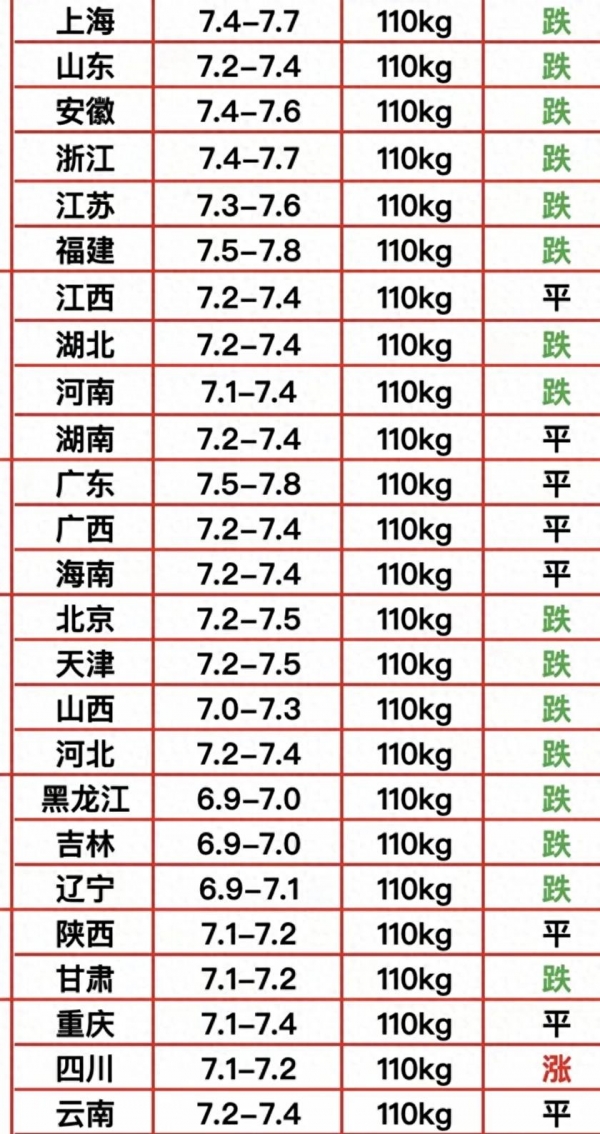

全国各地情况也有差异。上海、安徽等16个地区猪价下跌,跌幅不等;江西、湖南等9个地区则相对平静,价格维持观望状态;只有四川地区逆势上涨。这种地区间的分化,反映了市场信息传导的不均衡,也预示着未来猪价走势的复杂性。价格上涨戛然而止的主要原因,可能在于市场预期发生了转变。15元/公斤的心理关口未能突破,加之清明节消费并未出现显著增长,市场对后续价格上涨的信心有所动摇。

这回调,是短暂的调整,还是长期趋势的转变呢?现在下结论还为时尚早。有利好,也有利空。一方面,中大猪和标猪价差依然存在,这为二次育肥提供了空间,存在增加市场供应的可能性。另一方面,五一假期临近,消费需求有望提升,这或许会成为猪价再次上涨的推动力。但与此同时,回调趋势已经确立,下跌地区持续增多,且市场情绪波动加大,这些都构成未来猪价上涨的阻力。 根据农业农村部数据显示,3月份全国能繁母猪存栏环比增长0.9%,生猪存栏环比增长1.1%[1],这在一定程度上缓解了市场对供应不足的担忧。

那么,未来猪价将何去何从呢?短期来看,猪价可能仍将维持震荡回调的态势,但跌幅应该有限。长期来看,虽然这次回调,但前期上涨的势头已经奠定了基础,五一假期的消费高峰有可能再次推高猪价。然而,我们也要清醒地认识到,市场风险依然存在。生猪市场受多种因素影响,例如饲料价格波动、非洲猪瘟疫情防控、以及国家调控政策等都会对猪价产生影响。

基于现有信息,我认为,要全面解读猪价走势,我们需要关注几个关键因素:首先,中大猪和标猪价差将会如何变化?这直接关系到二次育肥的积极性,进而影响市场供应。其次,五一假期的实际消费情况将会怎样?这将是检验市场预期是否准确的重要指标。最后,市场情绪的转变是难以预测的,这需要我们保持关注和警惕。

与其他国家相比,中国的生猪市场具有自身的特殊性。例如,美国生猪产业高度集中,受国际市场影响较大;而中国市场则更依赖国内供需平衡。因此,简单地将其他国家的经验套用到中国,并不一定适用。

针对这次猪价回调,各方反应不一。养殖户担心价格持续下跌,影响收益;经销商则在观望,调整采购策略;消费者则希望价格能够稳定,避免大幅波动。基于此,笔者建议:政府应加强市场监管,维护市场秩序,并及时发布权威信息,引导市场预期;养殖户则应理性生产,避免盲目扩张;消费者则应理性消费,避免囤积居奇。