日前,一段在社交媒体上流出的歼-36试飞视频,"打脸"不少"外国专家"。

因为在歼-36前几次试飞中,不少国外军事媒体和专家表示,从该机的无尾飞翼构型可以判断,这是一款机动性能一般的机型。然而歼-36最新试飞画面中,展示了该机强悍的机动性能,无论是小角度转弯还是类似"响尾蛇机动"和"落叶飘"的机动,都将该机"机动性能不强"的标签撕得粉碎。

(歼-36在空中进行大幅度机动试飞)

考虑到目前市面上的飞翼布局飞机并不多,歼-36毫无疑问是目前机动性能最佳的飞翼布局飞机。

从这段试飞画面中可以看出,歼-36做起机动来更像一架有垂尾的飞机,整个机动过程非常利索,丝毫不拖泥带水,整个机动过程姿态也显得非常轻盈。这点十分难得,需要非常强大的飞行控制能力,才能做到响应如此及时。

(看歼-36机翼后缘那么多可动面,机动性能也差不了)

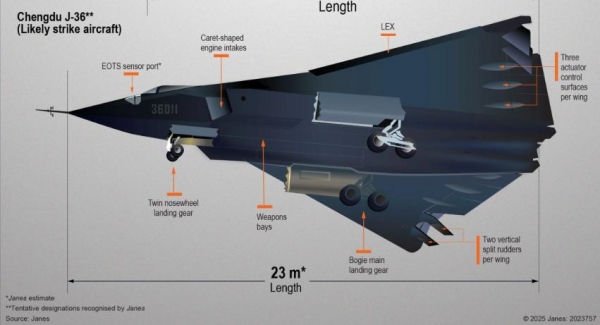

在歼-36首次亮相后,不少"民间大神"纷纷照着样子,"手搓"歼-36模型,但绝大多数的试飞都不成功,因为缺少了垂尾后,整体姿态控制非常困难。国外权威军事杂志英国《简氏防务周刊》也分析称,歼-36的构型展示出,这是一款擅长远程打击的"战斗轰炸机",其机动性能可能比不上现有常规布局的机型。

这也给了不少"小黑子"们诋毁歼-36的机会,纷纷拿机动性说事。而这次歼-36的试飞画面清晰明确地打脸"黑子"们,谁说飞翼布局机动性就差,谁说战斗轰炸机就不能兼顾机动性能?

(英国《简氏防务周刊》称歼-36是"战斗轰炸机")

从歼-36和歼-50两款六代机的外形就可以看出,中国六代机研发的首要思路就是隐形化。其次,无论是歼-36巨大的内嵌式座舱还是歼-50狭长的气泡式座舱都可以看出,六代机大概率会采用"双座双人"控制,一人负责驾驶,另一人负责操作武器系统或无人机群。

这些信息勾勒出六代机未来的作战方式大致是歼-36更大的机身可以携带更大的机首雷达和远程武器,伴随更远的航程,在视距外打掉敌人的高价值空中、地面目标。而歼-50则是利用强大的隐身性能和机动性能,操控无人机群对敌方战斗机、防空武器进行打击和拦截。

(歼-36的嵌入式座舱尺寸很大)

从这个角度看,歼-36的机动性能似乎可有可无,即使机动性能对远程打击能力的影响并不大。但中国的军工人不会如此思考问题,毕竟未来战场瞬息万变,能在设计中解决的问题,绝不留到战场上。也正是这种"极限化"的设计,才让歼-36具备了优秀的机动性能,打破了飞翼布局机动性能差的固有思维。

(正是中国军工人的不断努力,才打造出这款"科幻战机")

这并不是中国军工人首次打破这类固有思维。曾经歼-20诞生时,总有人嘲笑歼-20的鸭翼会影响隐身性能,然而美军"六代机"F-47战机CG图亮相,机首也有鸭翼,这说明隐身和鸭翼并不是对立面,中国人解决了这个问题。而现在,飞翼布局和机动性能之间的"二选一",中国人选择全都要。

(美国六代机也有不小的鸭翼)

从这个角度看,无论是"鸭翼不利于隐形"还是"飞翼布局机动性差"都是美国人最先提出的,他们基于他们掌握的航空技术,得出的结论,却"误导"世界多年。恐怕真相并不是飞翼布局机动性能差,而是"美国人设计的飞翼布局机动性能差"。