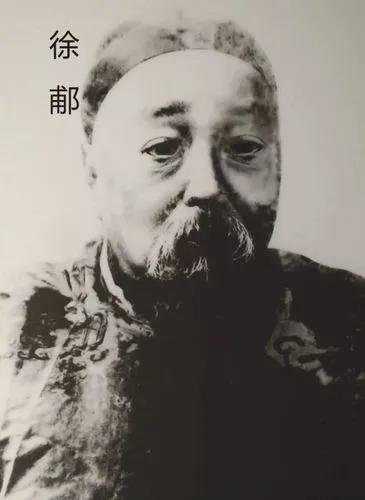

在清代科举的漫漫历史长河中,诞生过众多状元,他们大多凭借自身的才学与品行,在历史上留下或深或浅的印记。然而,同治元年壬戌科状元徐郙,却以截然不同的方式被后人记住,他堪称清代名声最臭的状元,死后还落得朝廷不愿赐谥的下场。

徐郙出生于江苏省嘉定(今划归上海)的一个书香门第,自幼便展现出非凡的天赋。15岁时,他顺利考取秀才,19岁中举人,24岁更是高中状元,年少得志,前程似锦。他的书法造诣极高,其风格独特,与慈禧太后的喜好不谋而合,也正因如此,他深受慈禧赏识,仕途顺遂,一路青云直上。从兵部尚书、礼部尚书,最终升任协办大学士,成为时人眼中的"徐相国",位极人臣。

然而,徐郙的行为却与他的显赫地位背道而驰。他在官场中肆意贪财纳贿,完全忘却了为官的本分。由于久在南书房供职,又深得慈禧宠信,他便公然向下属官员索贿。外省官员进京,他就如同贪婪的饿狼,主动伸手索要银子。对于那些不愿主动奉承讨好他的官员,他更是变本加厉,以"借"为名进行勒索。传闻他将敛财所得的大量金银财宝,都埋在了自家宅院之中。建国后,北京日报在建造办公楼时,于其宅址处挖出了巨额金银,这一事件也从侧面印证了他贪腐的行径。

在品行方面,徐郙更是令人不齿。身为朝廷一品大员,他全然不顾及朝廷的颜面,常常微服出入妓院。他不仅贪图享乐,还利用妓女作为自己敛财的工具,向那些有求于他的人索贿。不仅如此,他还凭借官威压人,逼迫下属进献美女,无数良家妇女在他的淫威下惨遭残害,他的所作所为令人发指。

而在工作上,徐郙完全是一副敷衍塞责的态度。他常常不按时到衙门办公,就算勉强出勤,也只是在衙门里混日子,毫无作为。他担任南书房侍讲等重要职位,却经常缺席值班活动,只知空拿俸禄,尸位素餐,丝毫不履行自己的职责,对朝廷的事务置若罔闻。

光绪三十二年,徐郙病逝。按照清代的惯例,翰林出身且官居二品以上的官员死后,朝廷应当赐予谥号。然而,徐郙的情况却极为特殊,礼部官员没有一人为他请谥,即便他的家人前往礼部闹事,也无济于事。不仅如此,在《清史稿》《清史列传》等正史中,都不屑于为他立传,似乎是想将他从历史的正面记录中彻底抹去。只有在一些私人笔记中,还能找到关于他的记载,但这些内容也大多是对他的挖苦与讽刺。徐郙的一生,以辉煌的科举成就开场,却以遗臭万年的名声落幕,成为历史长河中一个令人唾弃的反面典型。