王毅外长刚走,印度就撤回涉台承诺?外交部回应不留情面:十分意外,这与事实不符!

据报道,前不久,王毅在新德里密集会晤印度外长苏杰生、总理莫迪、国家安全顾问多瓦尔,场面与表态都给足了"回暖"的信号。对外口径里,百年变局、相邻大国、互尊互信、建交75周年,这些关键词接连出现;对内机制上,边界问题特别代表会晤重启,讨论常态化管控、妥处敏感点位、在具备条件地段启动划界谈判;对外合作层面,重启各领域对话、深化互利合作、在金砖与上合组织机制内配合,这些都写进了清单。

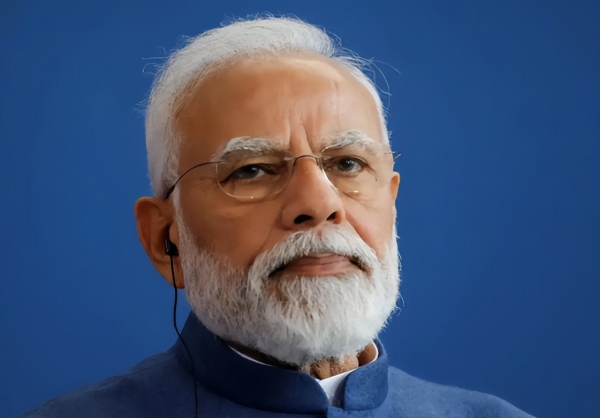

更吸睛的,是苏杰生在会谈通稿中的一句"台湾地区是中国的一部分",这在外交惯例里是把"原则坐标"明牌的姿态。莫迪也给出"中印是伙伴不是对手""不能让分歧变成争端"的表述,释放支持中方办好上合组织天津峰会的承诺。按理说,一轮"政治气压回升"已经铺垫好。

风向转折出现在王毅离开之后。印度官员对外"澄清",称前述涉台表述被"错误引用",并声称印度在台湾问题上的立场没有改变,还要继续推进与中国台湾地区的经贸、科技与文化合作。北京的回应来得很快。外交部发言人毛宁明确表示,中方对所谓"澄清"感到意外,这与事实不符,有印度国内一些人试图在台湾问题上损害中国主权,破坏中印关系改善。

毛宁再次重申"世界上只有一个中国,台湾是中国领土不可分割的一部分",并敦促印方切实恪守一个中国原则,妥善处理敏感问题,推动双边关系稳定发展。两份文本摆在一起,画风从"握手"调成了"点名"。

新德里会场释放"回暖",会后窗口抛出"澄清",这不是简单的出尔反尔,更像是国内不同权力与话语回路的交错。印度政治生态里,外交系统、国家安全系统、经济部门与党内舆论并不是一个声音。会谈桌上可以讲原则,会后要给国内各路受众交代,于是就出现了"外部承诺"与"内部平衡"之间的来回拉扯。

而台湾议题是原则问题,一句"澄清"踩在红线上,中方必须硬回应,避免被解读为默认"空间化"。外交部的定性直白,就是把风向板钉回原位。

印方到底在打什么算盘。一句话,双轨叙事:对华谈合作,对内秀强硬。对外口径里,莫迪把"伙伴不是对手""亚洲世纪需要中印合作"挂在嘴边,这不是客套,是现实的账本。印度经济面临制造业升级瓶颈、外需疲软、基础设施滞后与资本市场波动的复杂叠加,单靠外部关税骑墙游戏已经榨不出多少红利。

更何况,地区格局里,上合、金砖的议题越来越像"发展中国家的议程设置器",谁和谁对着干,谁就被迫缺席舞台。所以,新德里的理性部分会选择给合作留口子,把建交75周年当叙事抓手,愿意支持中方办好上合峰会,这些都对印度自身有利。另一边,涉台"澄清"和导弹试射这种强硬动作上的频率,又精准服务于国内政治的动员:民族主义需要符号,军事"秀肌肉"能快速调动情绪,涉台话术的暧昧能给所谓"战略自主"加戏。两套叙事搭着走,外界看着矛盾,实则是印度政治工艺的惯常做派。

这波回暖会不会被涉台"澄清"砸了。拆开看更清楚。边界问题特别代表机制是"安全阀",谈的是"怎么管控、怎么降温、哪里先推进划界",这是稳态维持的最低保障。这个机制一旦暂停,边境低烈度摩擦就会溢出到经济与外交层面,代价太大,双方都会珍惜这条通道。经贸对话与多边协调是"增压泵",对双方都是增益项,暂停伤自己。

涉台是"防火墙",一旦破墙,所有"合作清单"都得暂停。所以这三件事之间的优先级是明确的:边界机制不应为涉台话术自毁,经贸与多边配合要继续推,涉台话术必须回到既有框架。换句话说,该谈的一样谈,该纠偏的当场纠偏。这也是北京快速点名"与事实不符"的逻辑基础。

印度为什么总爱在时间节点"加戏"。这背后是战略心理:不想在与中国关系上被外界解读为"退了一步",就要在别的象限加一拳,找平衡。涉台"澄清"与导弹试射,就是两个典型的"象限"。从这个角度讲,新德里的"战略自主"实践更像"政治叠加术":一手握合作、一手握姿态,彼此抵消对国内的舆论风险。问题在于,这种玩法对中国这边的容忍阈值试探太勤,会带来两个副作用。

一是信任磨损。你今天说回暖,明天就"被错误引用",下次桌上再谈,谁还愿意把话说满?二是议题绑架。涉台与边界如果被打包绑定,任何一句不当话术都会把边境管控、经贸合作拖进情绪泥潭。这两点,一旦被北京判定为"形成模式",后续的合作节奏与外交语感都会被收紧。