张柏芝又上热搜了!

不过这次既不是因为美貌,也不是因为八卦,而是作为一个母亲,她实在太"怂"了!

定居上海的张柏芝,希望帮儿子转学来到上海,当她兴奋地在电话给儿子描述学校的时候,大儿子Lucas却全程冷酷,只时不时答上一个字:"嗯。"

当张柏芝试图继续向儿子介绍学校,Lucas突然说了一句:看起来你对这个学校很满意。

张柏芝仿佛听到警报般立刻停止安利,整个人都紧张起来,小心翼翼地问:"你想要来这个学校吗?"

Lucas没有半点犹豫,爽快拒绝:No!我不想去!

如果换了其他家长,想必会立刻急忙安利或者直接恼火:不行,这学校真的很好,我都去看过了...怎么能不去?

张柏芝显然深受打击,却没有逼迫儿子,反而耐心询问原因。

虽然没有达成一致,儿子依然不忘在挂断电话前说"爱你妈妈",前后的反差萌听得人心都化了。

张柏芝在教育孩子的时候,看起来"怂",但一直给了孩子很大的空间:

小小的孩子想要推比自己还高的行李车,没问题;

儿子喜欢赛车,虽然担心孩子的安全,但喜欢就去吧;

13岁的Lucas带喜欢的女同学到家里玩,没关系,儿子一定可以处理好......

节目中,她坦言:"我什么都不怕,就是怕我儿子。"

不少网友说:张柏芝这妈当得也太怂了吧,怎么那么听孩子的话啊!

因为,这些都是孩子的事,选择权理所应当地在孩子手中,只有父母尊重孩子的意见,给孩子说话的机会,孩子才能敢想敢博,成为翱翔天际的雄鹰。

儿童心理学家斯金纳曾说:孩子同大人一样,最需要的不是告诉他要做什么,而是有人倾听他想做什么。

可是很多父母却在教育时走偏了路,固执地堵住自己的耳朵,夺走了孩子的活力,更将孩子的心越推越远。

01

"我说的才对"是控制型父母的错觉

在知乎上曾看过父母提问:怎样才能让孩子知道我是对的呢?

但事实上,也许我们眼中的"对"只是一种错觉。

前段时间,张绍刚因为一档带娃综艺冲上热搜,网友一边倒地批评他控制欲太强。

当小朋友要表演节目时,本来不想要音乐,可张绍刚坚持认为放音乐才好,几次三番软磨硬泡,又拿出了大人的威严,小朋友最终不得不妥协。

看到这一幕,很多观众感叹,自己的父母和张绍刚实在是太像了!

在一些小事上,父母总是会和孩子较真,看似是为了给孩子立规矩、改毛病,实际上却是胜负欲在作祟:我是家长,你必须听我的。

无独有偶,《少年说》中,一个初中女孩曾哭诉,自己从小学3年级开始写的56本小说,足足30多万字,全部被爸爸撕毁了。

原因竟然是父亲觉得小说是让女儿理科变差的罪魁祸首,便不由分说地毁掉孩子所有的心血。

女孩错得一塌糊涂吗?

并不是。

她只是有了一项热爱的兴趣和无法平衡的偏科的成绩而已;

而她的父亲,却为了自己认为的"成绩优先",而粗暴地撕坏了孩子多年以来积累的成果,并以此威胁孩子。

这不是爱,是在争夺孩子人生的控制权。

控制欲强的父母,往往以自我为中心,拒绝倾听孩子的心声,总是用"霸总思维"教育孩子:我不要你觉得,只要我觉得。

《你的孩子不是你的孩子》一剧中,一位单亲妈妈意外获得一个遥控器,只要儿子不听话,妈妈就可以用遥控器操纵儿子回到前一天。

妈妈不顾儿子的反对,一次又一次肆意控制着他的人生,借此树立自己的威严。

可是一旦父母和孩子陷入权利争夺,必然会引起孩子的激烈反抗。

于是,儿子无数次尝试自杀,母亲又一次次将他复活,男孩终于妥协了。

最后,儿子在母亲的操纵下考上了好大学,拥有了母亲眼中美满的人生。

但同时,他有多少忍让,对母亲就有多少怨恨。

父母的控制,自古以来都打着"为你好"的名义。

从《小别离》中的童文洁,《小欢喜》中的宋倩,到最近热播剧《小舍得》中的田雨岚,三位妈妈偏执地将自己认为的好一股脑塞给孩子,完全不顾孩子的意愿。

导致孩子在这种笼罩的爱意下几近窒息,所以孩子会反抗、叛逆、甚至抑郁,他们不是堕落,而是在求救。

教育本就是你来我往的双边过程,父母的"不听话"却彻底阻断了孩子的表达,得不到孩子的反馈,自然也无法校正教育方式,因此越走越偏,将教育变成了一场输赢之争。

《叛逆不是孩子的错》一书中说:就算你对孩子的控制成功了,也是在让你的孩子与你越来越疏远。

父母看似赢得了对孩子人生的控制权,实际上却输得一败涂地。

02

我不是乖孩子,

我知道自己想要什么

儿童学研究表明,孩子从会爬开始,将逐渐出现口欲期、肛欲期等等,这其实是孩子探索自己身体的过程,更是掌控自己的过程。

因此,从小到大,孩子一直在追求"自我把控感"。

可是当父母强行掌控孩子的方向盘,孩子便会失去人生的方向,小时候听妈妈的话,长大后没有妈妈在身边,就会成为一个无措而迷茫的巨婴。

曾看过这样一则新闻,既好气又好笑。

一个三四十岁的成年男人,把头埋在妈妈的肩膀上嚎啕大哭:"让警察别抓我,我不是故意的。"

原来,这位男子开车时撞飞了一位外卖小哥,现场一片狼藉。

当车祸发生,正常的成年人第一反应一定是立刻报警、叫救护车。

可是这个早已成年的男子却只会在妈妈怀里哭泣,完全没有处事能力,母亲也耐心抚慰着儿子的后背:"不怕不怕哈。"

这画面,怎么看都有些诡异。

有网友一针见血地指出了问题:从小就依赖父母,长大了也断不了奶!

深以为然。

小时候父母大包大揽,孩子便将一切全权交给父母,长大后离开父母,自然会成为丧失自我管理能力的巨婴,即便年龄已经成人,内心依旧是个长不大的孩子。

而那时再想掌控自己,就需要付出更大的代价。

《欢乐颂》中关关就是一个典型的乖乖女,什么事都任凭父母做主的她,却爱上了"坏男孩"谢童,甚至不惜和家人朋友翻脸。

迟来的叛逆期是因为她首次体会到了自己把控人生的感觉,真正第一次做自己人生的主人。

还记得《以家人之名》中的李尖尖和凌霄吗?

一个"任性"成长,一个处处受控,到头来,成绩不好的尖尖活得幸福开朗,成了大家的精神支柱;

一向优秀的凌霄反而在母亲密不透风的控制下患上了抑郁症。

父母无孔不入的爱,夺走了孩子的自我,将孩子变成了一个傀儡,孩子又怎么能在阳光下健康成长呢?

每一个孩子,都清楚地知道自己想要什么,父母只需给孩子一方爱的花园,让他在其中独自耕耘,无论鲜花是否盛开,都是他成长的印记。

《小欢喜》中,方一凡就是"放养"的典型代表,父母尊重他的爱好,支持他的选择,而他也拥有对家庭事务的表决权,才让方一凡活成了自己喜欢的模样。

很多时候,只要大方向不错,父母也不妨偷个懒,让孩子自己握住方向盘,在一往无前中体会成长的含义。

03

最高级的尊重,

是把选择权还给孩子

有人做过这样一个比喻,人生是一场旅途,父母是导游,孩子是游客。

好的父母为孩子引领方向,但也尊重游客喜好,给他们独自游览的机会;

有的父母就是黑导,强迫游客按照自己规划的路线,不给游客一点选择权。

哪一种游客更能感受到人生旅途的快乐,答案不言而喻。

当我们给孩子足够的尊重,适当地将选择权还给孩子,孩子才能给我们带来意想不到的惊喜。

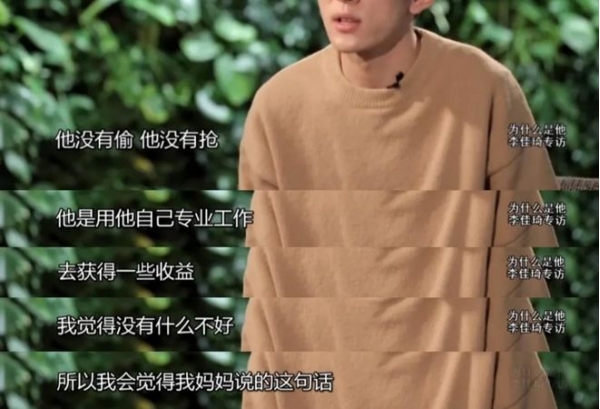

李佳琦,从一个默默无闻的化妆品导购,到成为受人追捧的淘宝一哥,中间遭遇了无数质疑与嘲讽:太娘了、不正经、人妖……

但是妈妈没有阻止儿子追求梦想,反而给李佳琦吃了一颗定心丸:

"他没有偷,没有抢,凭自己的专业挣钱,我觉得没有什么不好的。"

母亲的对儿子选择的尊重和支持,才成就了今天的李佳琦。

正如作家杰弗里•伯恩斯坦说:对孩子,不要操控他,而是要赋权让他自我感觉良好,孩子才能走得更远。

黄多多总是因为染发、打耳洞而上热搜,不少人喊话黄磊,让他管管女儿。

可是在黄磊看来:尊重孩子的兴趣,才是对孩子最好的教育。

众人眼中不良少女般的做法非但没有给多多带来负面影响,多多在学业上更加努力,门门课程成绩优秀,爱好广泛的她也能处处开花。

对于孩子的种种选择,父母只需成为一个旁观者,因为父母也不会永远正确,不如放手让孩子选择自己想要的人生。

喜欢模仿、演戏的钟美美,就是最好的榜样。

对于孩子的爱好,妈妈非但没有阻止,反而借此鼓励孩子努力学习,将来报考相关院校。

也正是妈妈的尊重,钟美美才能够清醒地拒绝网红公司的橄榄枝,坚持做自己。

孩子是一个主体,而不是父母的客体,父母只有把孩子当作与自己平等的人,孩子才能够带着自己的个性全面发展。

教育学者尹建莉的女儿圆圆,从小就是别人家的孩子,16岁参加高考就超出清华录取分数线22分,可当她谈及教育孩子的秘诀,竟然只有两个字--"听话"。

她曾经讲起自己和女儿的故事,有一次她带女儿去天安门参观,可女儿对天安门不感兴趣,只匆匆看了几眼,反而对普通的天桥好奇的不得了,一遍遍来回走。

也许其他家长会恨铁不成钢,放着天安门不看,破天桥有什么好看的。

可尹建莉没有制止孩子,而是让她玩个够。

"在大人眼里,去天安门玩是有意义的,天桥是没意义的。但在圆圆眼里,天桥比天安门有趣得多。"

子非鱼,安知鱼之乐?

做一个"听话"的父母,为孩子赋权,孩子才能够明白"这是我的事儿,我可以做主",在今天为自己选择,在明天为自己负责。

04

黄执中在《奇葩说》中说道:

什么是完美人生?那就是在人生的时时刻刻,永远都尽可能地保有最多的选择权。

我们能做的,是尽可能放开紧紧抓住孩子的双手,看孩子在安全区域尽情探索,管理自己,管理人生。

关于他的选择与决定,我们也不妨耐心倾听,毕竟,这是他的人生,而我们,只是看客。

与其为孩子处处设限,不如给孩子充分的陪伴,寓教于乐,才是最好的"教育"。