2月6日,中国第一代核潜艇工程总设计师黄旭华因病离世。2025年2月10日(今日)上午10时,黄旭华院士遗体送别仪式将在湖北省武汉市武昌殡仪馆举行。

人们纷纷自发前往吊唁

现场摆满鲜花卡片

"山知道我,江河知道我"

"潜心铸艇解国忧,今朝功成驾鹤去。"2月8日至9日,湖北武汉的吊唁仪式现场,潜艇造型的送别花,静静伫立,人们纷纷自发前往黄旭华曾奋斗的地方献花吊唁,缅怀这位为国家核潜艇事业奉献一生的功勋科学家。

2月8日,黄旭华院士吊唁仪式在中国船舶集团第七一九研究所举行。

9日上午,40多名广东潮汕亲友,来到武汉吊唁仪式现场,送别致敬。

"黄老千古,让我们站起来了!""功绩长存,永垂不朽!"

山东、广东、上海、宁夏……入场处,记者现场看到,有来自全国各地的民众送来的鲜花,整齐摆放,卡片上的留言道出对黄老的无尽追思。

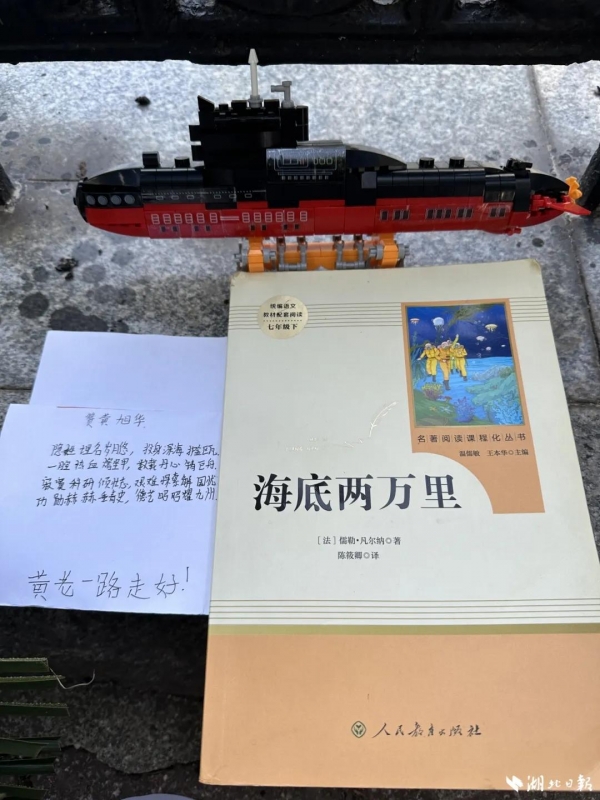

中国船舶集团第七一九研究所,黄旭华院士吊唁仪式入场处,鲜花丛中,有群众特意放上核潜艇和模型和《海底两万里》书籍。

相拥而泣的母女、庄重敬礼的少先队员、低头致意的青年学生、含泪献花的职工……前来吊唁的队伍里,思念满溢。格外引人注目的是许多相互搀扶着前来的耄耋老人--他们大多是曾与黄老共事的研究人员。

81岁的第七一九研究所退休研究员曹志荣说,"我们这一代许多人已经离开人世了,但回顾一生,却没有一人后悔。"曹志荣说。

位于广东汕尾的黄旭华故居

民众亲属也纷纷吊唁

黄旭华故居位于汕尾市红海湾经济开发区田墘街道第二社区三村池仔头巷。记者来到黄旭华故居前,看到不少民众赶来这里,面朝黄老的遗像鞠躬、献花。一束鲜花上插着一张卡片,上书"深潜无声,热血难凉"。

在故居采访时,记者遇到84岁的张陆,他正是黄旭华的外甥。张陆老人深情抚摸着黄旭华的照片,20多张黄旭华的照片铺满了屋内的茶几,"三母舅,大家都舍不得你,赶过来给你献花,多希望你能再睁开眼看看我们。"

在黄旭华故居,84岁外甥张陆深情告慰抚摸黄旭华的照片。

不言"送别"

小女儿哽咽追忆黄旭华

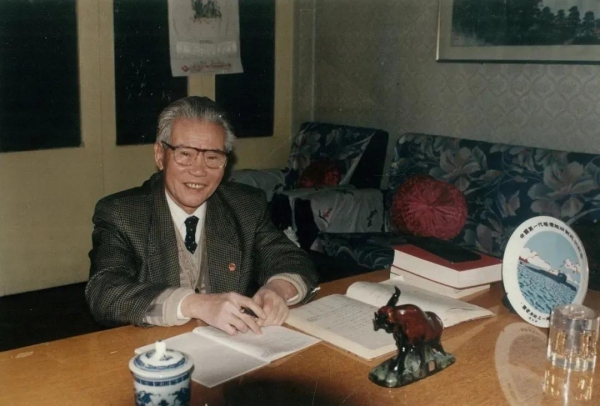

对于中国人来说,黄旭华是"中国核潜艇之父",是为国"深潜"的无名英雄,他的名字,与共和国核潜艇事业紧密相连。但在家人的眼中,黄旭华不仅仅是共和国的脊梁,更是慈爱乐观的父亲、相濡以沫的丈夫、引以为傲的儿子。

在小女儿黄峻的眼中,黄旭华是一个乐观勇敢的人,受他的影响,笑对人生也成为了全家人的信条。

在黄旭华生命的最后时刻,ICU里却传出了阵阵歌声。家人知道,黄旭华一生乐观,每次探视,病房便开起"家庭音乐会",黄峻清楚地记得,有一次,妈妈唱了三首歌,爸爸才微微睁眼看了看妈妈。

黄旭华最爱《送别》,但唯独这首歌,成了全家心照不宣的禁忌。"妈妈说不能唱《送别》,因为只要不唱它,爸爸就永远在我们心里。"黄峻说。

在黄峻记忆中,父亲是那种会鼓励孩子,不干预孩子选择的家长,他愿意微笑着倾听家里每一个人的想法。黄峻表示,父亲最经常说的一句话就是,"对于学习,对于求知,我永远是鼓励你们的,我会尽一切的努力去支持你们。"

虽然极少言爱,黄旭华却用三十年隐姓埋名的背影,教会孩子们何为"以身许国、大爱无声"。离别时刻,黄峻表达了对父亲的爱与思念,"爸爸,我们永远爱您。长亭外,古道边,我们山海重逢!"

每一步都是不舍

夫人李世英含泪送别黄老

黄旭华院士吊唁仪式上,夫人李世英拄着拐杖前来告别。她走到灵前,取下帽子整理好头发,站在遗像前依依不舍,默默擦泪。

黄旭华与夫人李世英于1956年结婚,相伴69年来,他们始终相濡以沫,携手前行。

为了支持黄旭华的事业,李世英一人承担起家庭的重担,她说:"虽然很累,但习惯了。国家的核潜艇事业,要无条件支持,家里有困难就自己想办法。"

在中国船舶集团719所设立在武汉市中山路院区的悼念厅里,黄旭华生前的秘书向李世英介绍:"您看,我们把花做成了潜艇和海浪的造型。"李世英说:"他一定喜欢,一定会满意的。"

"对国家的忠就是对父母最大的孝"

为了中国的核潜艇事业,黄旭华院士隐姓埋名,30年不曾回家,甚至不曾透露自己的工作。

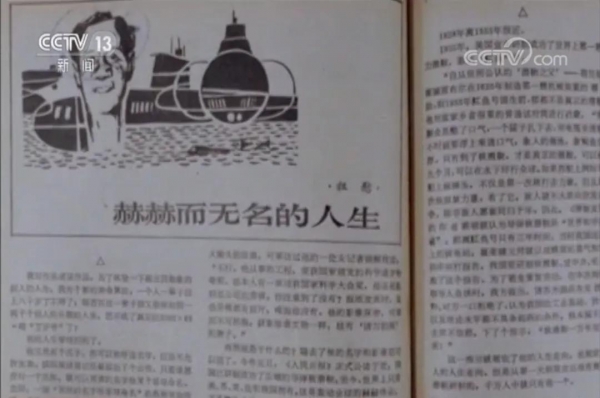

1987年,黄旭华给母亲寄去一篇报告文学《赫赫而无名的人生》,文中有一位不能透露姓名的中国核潜艇总设计师。到这时,黄旭华母亲才终于知晓"不孝"儿子沉默三十年的秘密。

再见时,母亲已93岁,黄旭华说:"对家里,我内心是有愧疚的。但事业需要我这样,对国家的忠,就是对父母最大的孝。"

母亲去世后,遗物里的一条围巾成为了黄旭华思念的寄托。每到冬天,他只戴母亲的围巾:"有这条围巾,就如同母亲跟我在一道。"

黄旭华曾说:"我非常爱我的夫人、爱我的女儿、爱我的父母。但是我更爱国家,在核潜艇事业上,我可以牺牲一切。"

也正是因为背后有着家人的爱和支持,黄旭华才能忘我地工作,使我国得以从无到有,在没有任何外援的情况下,成功研制出核潜艇。

随着黄老的离开,中国第一代核潜艇四位总设计师:赵仁恺(左一)、彭士禄(左二)、黄旭华(右一)、黄纬禄(右二)均逝世。他们隐姓埋名30年,他们的名字和所从事的工作一样,都是中国的最高机密!如今,他们都走了。接力棒交到我们的手中!

2010年7月29日,赵仁恺与世长辞,享年87岁。在临终前,他仍念念不忘那段岁月,留下字条:1970年8月30日,我国自行研究设计的核潜艇陆上模式堆提升功率试验达到满功率,各项性能指标都符合设计要求。

赵仁恺在试乘超导喷水推进器试验船

1925年11月18日,彭士禄出生在广东省海丰县。他3岁那年,母亲蔡素屏英勇就义;他4岁那年,父亲彭湃被捕后慷慨赴死……作为烈士遗孤,彭士禄的童年历经苦难。彭士禄常说自己一辈子只做了两件事:"一是造核潜艇,二是建核电站。"2021年3月22日,这位96岁的老人走完了他传奇的一生。他曾在自述中写道:"如活着能热爱祖国、忠于祖国,为祖国的富强而献身,足矣!"

彭士禄

黄纬禄是我国航天事业的奠基人之一,我国导弹事业的开拓者之一。他开创了我国固体战略导弹先河,为我国导弹技术发展奠定了重要基础,为航天事业做出了卓越的贡献,用生命写就了"导弹人生"。2011年11月23日,黄纬禄在北京病逝,享年95岁。在生命的最后时刻,他说:"假如还有来生,我还要搞导弹。"

黄纬禄

祖国不会忘记!

人民不会忘记!

送别国之脊梁!