2025年9月,美国军方在大西洋连续发射4枚"三叉戟Ⅱ"洲际导弹,动作迅速,节奏紧凑,外界普遍解读为对中国东风-5C战略导弹公开亮相的直接回应。

这不是普通的军事练习,而是一场没有硝烟的战略对话。导弹飞行的不是距离,是大国之间的信息。台面上看是试射,背后却藏着对全球格局的重新评估。

洲际导弹试射,背后藏着怎样的算盘

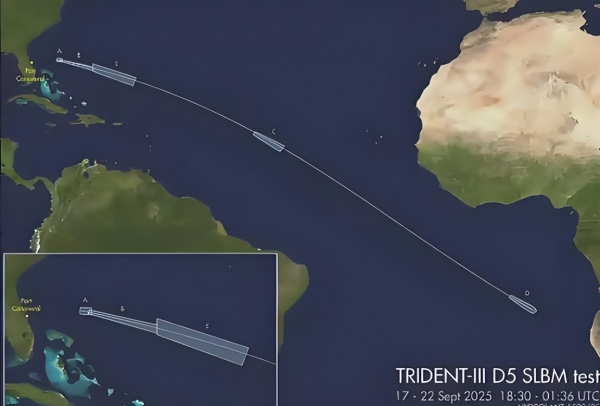

从9月17日开始,美国海军在加勒比海域展开了为期五天的导弹发射行动,4枚导弹依次从"俄亥俄"级战略核潜艇中发射,目标区域设置在非洲西海岸外海海域。

按照美国五角大楼的说法,这是"年度例行测试",但在中国东风-5C刚刚在阅兵中公开展示之后,美方的这一安排时间点太过巧合,很难不让人多想。

东风-5C的特点已经不再是秘密,具备全球打击能力、多弹头分导技术,射程足以覆盖美本土主要战略目标。这种跨洲级别的打击能力,对美国而言是一种压力。

过去美军的核威慑主要靠太平洋方向的部署来应对亚太挑战,而现在中国的导弹可以从内陆发射,直接覆盖全球,美方不得不重新考虑其战略防线是否还够用。

这次试射的"三叉戟Ⅱ"是美军现役最重要的潜射核导弹之一,部署在战略核潜艇上,具备高度隐蔽性,难以被提前发现和拦截。

一次性发射多枚导弹,意味着美方正在验证快速、多点打击的能力。虽然美方称这次发射与中国无关,但中国东风-5C的公开展示如果只是巧合,那这场"巧合"来的也太精准。

导弹落在非洲方向也不是随意挑的。美军长期在大西洋方向相对低调,但近几年随着亚欧局势变化,特别是俄乌冲突和非洲局势不稳,大西洋的重要性被重新激活。

美方此次将落点设置在非洲西海岸,或许也透露出对非洲地区战略通道的关注。

太空反导不是梦,现实却没那么顺

除了传统导弹的试射,美国这几年还在加快推进一个更宏大的项目--"金穹"计划。这是一个全方位的反导系统,不再只靠地面和海上平台,而是打算把天上的空间也变成防御网络的一部分。

这个计划原本是"铁穹"的升级版,但野心更大,目标是对抗包括高超音速武器和轨道武器在内的新型威胁。

2025年年初,特朗普政府正式宣布启动"金穹"计划,预算初步公布为1750亿美元,计划建设天基预警系统、太空拦截平台,还要配合地面和海上的各种雷达与拦截器。

听起来像是科幻电影,但美国军方已经开始实际推进,其中包括发射专门用于追踪导弹轨迹的低轨卫星群。

不过实际推进过程中问题不少。2026年初的一次太空拦截测试因为软件系统出错被迫中止,系统之间的数据同步还没完全打通。这意味着,即便有先进的硬件,信息如何快速准确地传输和处理,仍然是个难题。

另一个问题是钱。虽然纸面上是1750亿美元,但美国国会预算办公室对外披露,后期的实际开销可能远超预期,甚至可能突破5000亿。

这对美国目前的财政状况来说,是个不小的负担。军费要花在刀刃上,而"金穹"这种目前还看不到具体成果的项目,很容易被认为是"烧钱的空中城堡"。

中方对这个计划也表达了明确的担忧,认为它已经触碰了现有国际条约的底线。尤其是《外空条约》明确规定不得在太空部署核武器或其他大规模杀伤性武器。

虽然"金穹"目前主打的是防御系统,但一旦部署完成,其拦截能力可能会打破地区或全球的战略平衡。

俄罗斯方面也在同步推进自己的应对措施,包括强化其"先锋"高超音速武器的部署。可以看出,一边是美国把天空变成防线,一边是其他国家加快突破拦截能力。

这种你追我赶的节奏,不难想象将来在太空中可能出现的军备竞赛局面。

战场新变局,智能化才是关键牌

如果说洲际导弹和太空反导是大国之间的传统比拼,那中国在2025年阅兵中所展现出的无人装备体系,则更像是另一个维度的较量。

不同于美俄的"高打高防"路线,中国军方在实战中更倾向于用智能化、无人化的方式突破既有的战争规则。

这次阅兵中,除了东风系列的更新型号,一整套无人装备体系集中亮相,涵盖无人机、地面机器人、机器狗、察打一体平台等多个领域。

尤其是在边境高原地区的应用,如西藏军区开始用无人机代替士兵巡逻,既减少风险,又提升效率。

不仅是展示装备,更重要的是展示思路。中国的无人装备已经不只是简单的"遥控玩具",而是可以自主判断、协同作战的智能平台。

在实战演练中,这些智能系统与有人驾驶装备配合,完成破障、侦察、打击等多任务作战,形成"有人-无人"协同的新战法。

相较之下,美国虽然在无人化方面也有布局,但其重心仍多集中在大型平台和高成本系统上。而中国在中低端无人装备领域发展迅速,具备量产、实战、快速部署的能力。

这种"多而精"的路线,反而更适合现代战场的需求。

智能化带来的不仅是战法变化,更是成本结构的调整。过去打一场现代战争,要动用大量人力和高精尖设备,现在通过无人平台可以大幅降低消耗,同时提升战场信息化水平。

这种变化,从长远看,可能比导弹射程的增长更具颠覆性。

美军预测,到2030年,超过一半的地面部队将实现无人化。但从中国目前的发展速度来看,实际推进时间可能会更快。

技术不是唯一的门槛,关键是战略的转变和实战的适应能力。从这点上看,中国已经走在了前头。

军事不是终点,博弈是另一种语言

不论是洲际导弹的试射,还是高调推进的太空防御,美国近期的一系列动作都透露出一个信号:面对多方向挑战,其战略焦虑正在显现。

而中国通过智能化和无人化来寻求非对称突破,走出了一条不同的路。

这种博弈的背后,是对安全感的不同理解。美国习惯于通过"压制性威慑"来维持战略优势,而中国更倾向于使用"灵活应对"来扩大战略回旋空间。

双方并没有直接发生冲突,但每一次展示技术和能力,都像是在无声地交换意见。

2025年的全球局势不再是冷战式的对峙,但也远没有进入稳定期。无论是东风-5C还是"三叉戟Ⅱ",它们都不只是装备,更是政策、战略、甚至理念的体现。

而台岛局势、日韩部署调整、非洲军事存在等多个区域变量,也让大国之间的每一次试验都变得意义不止军事技术那么简单。

放眼未来,真正决定格局变化的,可能不是哪国导弹多几枚,而是谁在更早地适应了战争方式的变化。技术会继续升级,但能不能控制住"升级后的后果",才是真正考验国家智慧的地方。

导弹可以飞越大洋,但飞不过不信任的心态。大国的安全,不是靠谁先开火,而是看谁能先理解对手的底线。未来的战争不一定是打出来的,更可能是被误判推出来的。

在这个变化加速的时代,技术更新的速度比外交节奏快得多,谁能控制住节奏,才是下一轮博弈的关键。