加拿大遭中方强势反击!260亿元的大单,中国说不要就不要了,"大赢家"终于浮出水面

据报道,加拿大原本以为在油菜籽上有"不可替代"的地位,结果中方一个回合就把底层假设掀翻了。先是对原产于加拿大的油菜籽作出反倾销初裁,按75.8%的保证金比例实施临时措施,紧接着在更广阔的关税战线上加码,油菜籽、菜子油、油渣饼、豌豆、乃至水产和猪肉都进入加税清单。

加拿大方面话还没摆稳,中国市场这边就传出新动向--中方企业下单约5万吨澳大利亚新季油菜籽,价格被贸易商描述为"到岸低于每吨600美元"。

中方对加拿大油菜籽的反倾销调查时间很久,如今初裁落地,时间节点对得上,程序路径也没神秘之处。加拿大政府这边前脚把对中方电动汽车、钢铝产品的关税扳到了一个不太体面的高度,后脚就收到了油菜籽的"票面反馈"。中国商务部明确认定存在倾销,决定自8月14日起采用保证金形式实施临时反倾销措施。这不是口水仗,是实打实的价格阀门。一旦阀门关上,后续的外贸现金流、保险、融资,乃至港口装卸节奏都会被迫重排。

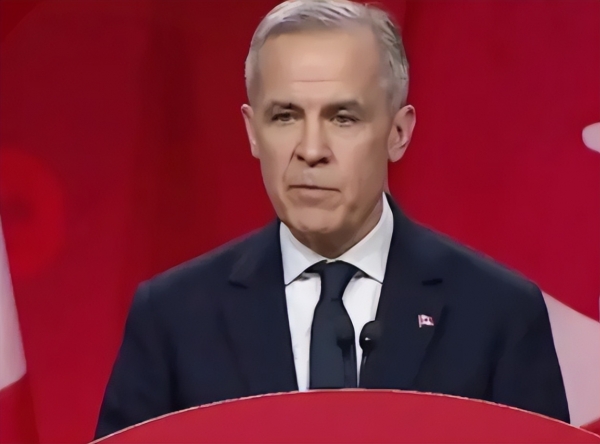

国际贸易部长与农业部长发了联合声明,表达"深感失望",愿意对话,姿态不算软也算不上硬。问题在于,这份"失望"对得上的不是事实本身,而是决策路径的后果。你既然在汽车和钢铁上追加了歧视性关税,那就得明白对方有等量齐观的工具箱。贸易从来不是单行道。更微妙的是,加拿大国内也出现了不同声部,从保守党议员到省长,再到行业协会,都在提醒联邦政府:油菜籽是西部经济的命门,别拿农产品去堵别处政策的窟窿。有人甚至提议,拿对中国电动汽车加征的税去补贴西部农民。这话听着像"拆东墙补西墙",背后折射的是财政与产业结构的尴尬现实。

市场反应没有迟疑。加拿大油菜籽期货一度下挫6.5%,触及四个月低点,农场主在产地算账,贸易商在港口退单。萨斯喀彻温省的生产者说,一天之内每蒲式耳少1加元,单个农场可能就是二十万加元的窟窿。把这个数字放大到"1200万英亩种植面积、20多万就业、经济贡献430亿加元"那样的量级,冲击就不是一句"失望"能兜住的。这不是小波动,是主航道改道的前奏。

转头再看中方的应对节奏。很多加拿大从业者心里原先有个赌注:就算加征了保证金,中国短期也找不到替代货源。这个判断在纸面上似乎有逻辑--澳大利亚从2020年起被挡在门外,欧洲有自产,阿根廷要扩种也没那么快。可现实给了反向示例。路透社与彭博社的多方消息显示,中方企业下了大约5万吨澳大利亚新季油菜籽的订单,装运窗口在11至12月,而且双方还在谈更多。哪怕官方层面的植物检疫框架还在对表,有关方也把试单放了出去。这一步在商业上叫"验证供应通道",在战略上叫"打穿替代路径"。只要第一船靠上码头,质量稳定、检疫达标、压榨利润可观,后续就是合同规模的自然扩展。

很多人会说,5万吨不值一提。单看数字确实不起眼,但这单货背后的信息量非常大。第一,这是2020年以来中国首次从澳大利亚采购油菜籽的信号,意味着此前卡在检疫与标准上的门铰链被人去锈了。第二,价格被描述为"含运费低于600美元/吨",而交易商直言"按中国榨利,这个价很划算",说明供需两端利润空间是正的。第三,澳方行业与政府口径都给出了"积极推进中的对话",虽未确认最终框架,但这不妨碍企业先行试水。也就是说,商业端已经用脚投票,政治端在补签框架的路上。

把时间线再拉长一点看,中方今年在贸易工具上的运用并不局限于油菜籽。菜子油、油渣饼、豌豆加征100%关税,水产品、猪肉加征25%,再到对加拿大钢铁关税配额与所谓"中国钢铁成分"加税行为在WTO提起诉讼,组合拳的意图很明确:把规则和成本两条线一起压上去,让对方明白"无差别加征"的代价是什么。也正因为如此,把油菜籽单项看成"农产品纠纷"是低估,它背后是一整套对不公平措施的对冲逻辑。

话说回来,这件事为什么被不少人称为"260亿元大单不要了"?因为对加拿大而言,2024年对华油菜籽出口接近50亿加元,折合约人民币260.5亿元。这不是吃饭钱,是压舱石。中国一旦把主进口通道从加拿大部分转向澳大利亚或者其他来源,带来的不只是短期价格波动,还会重塑中长期的贸易版图。市场份额这种东西,掉下去很容易,爬回来非常难。供应链会根据新的经停港口、检疫标准、压榨习惯重构,一旦形成新的流程惯性,谁也不会再为情怀去改流程。

澳大利亚真是"大赢家"吗?澳大利亚的回归并不意味着"一家独大",但它确实具备天然优势--全球第二大出口国、对华航程更短、品种与品质可以按检疫要求调整。中澳之间此前就有"试运框架"的讨论,媒体提过"5批、合计15万至25万吨"的试运设想,如果这条试运走通,澳方短期获益会很明显。从目前信息看,澳方在这轮博弈里拿到了现实红利,称之为"阶段性大赢家"并不过分。

回望加拿大的应对,会发现一条令人遗憾的逻辑链:把政治议题塞进产业链接口,希望以"盟友一致"覆盖掉市场规律,然后在冲击到达农业腹地时,再去找财政补贴与临时市场寻租去兜底。可农业不等人,农时、农资、农贷都按季节运转,价格的缺口不会等你开会。更吊诡的是,加拿大国内也并非铁板一块。反对党骂政府"一年没解决问题",省长建议用电动车关税收入补贴农民,行业协会直言"这税率基本等于关门"。加拿大政府说愿对话,但并未明确是否调整对中方的歧视性关税。

澳大利亚这边的节奏倒是实在。农业产业界早就盯着中国市场的恢复窗口,种植结构、仓储物流、病虫害防控、标准对接,哪一样都在悄悄做功课。行业消息称,双方接近敲定满足中国防止黑胫病传播的检疫框架,这就是典型的"先解决技术门槛,再谈交易规模"。澳方贸易商的话也很直白:价好、榨利在、季节对、船期合适,后面就会有更多交易。生意的天条,就是把性价比和稳定性做扎实。

那中方这步棋有没有风险?当然有。新供应商的品质稳定性、检疫合格率、到港密度、压榨适配性,都需要时间磨合。任何跨国大宗的切换都不是"拉条线就通电",前几船很可能是"找感觉"。但这类风险在可控范围内,只要检疫框架严谨、贸易合同设计好违约条款、港口与榨厂的对接流程跑顺,风险会随着批次增加而下降。从消息看,企业已经把这当成"试运行",这本身就是风险管理的体现。

这事也给了外界一堂供需结构课。加拿大业内原先的"不可替代论",本质是用路径依赖去压制对手的政策空间。可一旦对手握有更广的全球采购网、拥有更强的检疫与物流组织力,这种路径依赖就会被打破。市场的弹性,往往来自于大买家的组织能力。当组织能力被激活,旧秩序会很快让位于新秩序。谁把经贸当筹码,谁就要承担秩序重整的成本。