在我国许多地区,流传着"正月不理发"的习俗。这究竟是迷信,还是有着深厚的文化渊源?我们常常在春节期间看到人们忙着理发、洗澡、换新衣,这似乎与"正月不理发"的说法相悖。那么,这个习俗的背后,究竟隐藏着怎样的秘密呢?

一、腊月理发,辞旧迎新

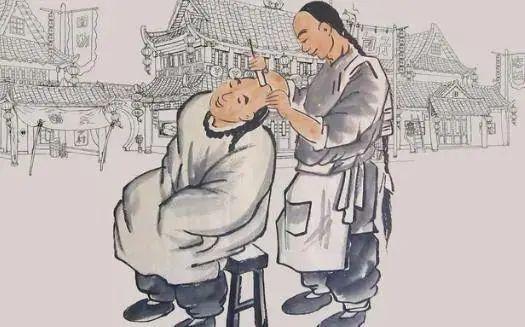

其实,正月不理发的说法,与其说是"不理发",不如说是"时间点"的问题。古人对于岁首年尾的仪式感十分重视,他们认为理发、洗澡、换新衣,都是为了"辞旧迎新",将旧的一年里不好的东西都去除掉,迎接崭新的一年。因此,人们通常会在腊月里就完成这些事情,为春节的到来做好准备。正月里已经开始了新的一年,理发反而显得不合时宜,这便是"正月不理发"习俗的由来之一。这并不是说正月绝对不能理发,而是体现了古人对时间节点,对新旧更替的重视。

二、并非迷信,更关乎文化传承

"正月不理发"的说法,并非完全是迷信。它与"筷子掉一只,有人请吃"等说法,虽然缺乏科学依据,但也反映了人们的一种观念,一种对美好愿望的期盼。这是一种文化的传承,就像一些地方保留的传统节日习俗一样,有着特殊的意义。它不仅是一个简单的行为准则,更像是人们寄托美好祝愿的一种方式,是农耕社会人们对吉祥的期盼,对来年丰收的渴望。

三、古人对头发的重视,超乎你的想象

古人对头发的重视程度,远远超过我们的想象。这不仅体现在日常的养护上,更反映在审美观念和社会地位的体现上。在古代,头发被视为个人的重要象征,关系到一个人的身份、地位和尊严。汉代的《诗经》中就有描写女子佩戴假发的语句,"被之僮僮",描绘了戴假发之美,足见假发在当时已是一种流行的时尚。而到了春秋时期,戴假发更是成为一种风尚,这在《周礼·天官》等典籍中都有记载。甚至连身份尊贵的王后、君夫人,也以佩戴假发为荣,著名的辛追夫人便是其中一位。

四、古人也有脱发烦恼,他们的护发秘方竟至今仍在沿用

我们常常以为脱发是现代人的烦恼,其实不然。唐朝诗人杜甫在《春望》中,就曾写道"白头搔更短,浑欲不胜簪",表达了因头发稀疏而带来的苦恼。白居易也曾为此作诗三首,感叹头发的脱落,甚至尝试过一年只洗一次头的极端方法来防脱发,可见脱发是古人同样面临的问题。

那么,古人是如何应对脱发问题的呢?《本草纲目》中记载,侧柏叶可以"烧取汁涂头,黑润鬓发",这在今天仍被一些人用作防脱发的偏方。此外,古人还非常注重头发的日常保养。古代女性通常不经常用水洗头,而是用篦子梳理头发,以清除头皮屑、污垢和虱子。现代医学研究表明,梳头可以促进头皮血液循环,对头发的健康生长有益。

五、从"正月不理发"看中华民族对美的永恒追求

"正月不理发"只是众多中国传统习俗中的一例,它反映着中华民族对生活、对美的独特审美观和追求。从古人对头发的重视,到他们独具匠心的护发方法,都体现了中华民族几千年来对美的传承和创新。 这些传统习俗,不仅是历史的遗存,也是文化的传承,更值得我们去尊重和发扬。它们不只是一个简单的行为,更是一种文化符号,一种对美好生活的期盼,以及对传统文化的敬畏。

六、结语:不止是理发,更是对文化传承的思考

"正月不理发"这个看似简单的习俗,背后却蕴藏着丰富的文化内涵和历史信息。 从辞旧迎新的仪式感,到古人对头发的重视,以及他们独特的护发智慧,都反映出中华民族独特的审美观和生活方式。 在现代社会,我们更应该重视对传统文化的传承和发扬,不仅要了解这些习俗背后的意义,更要思考如何将这些优秀的传统文化融入到现代生活中,让它们继续焕发出新的生命力。 这不仅仅是关于一个"理发"的讨论,更是对中华民族悠久历史和灿烂文化的深层思考。