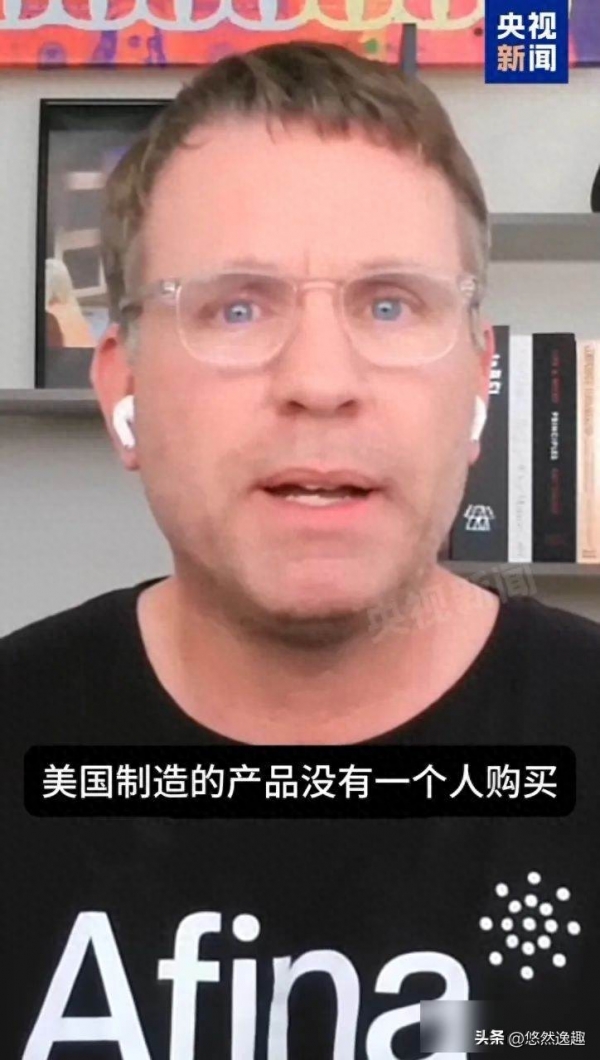

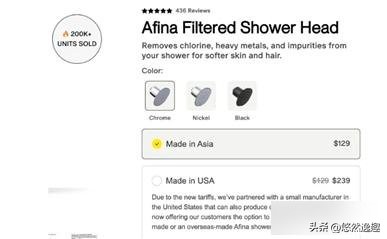

最近有个美国淋浴头老板做实验,把自家产品分两版卖,一版写着"美国制造"标价239美元,另一版写着"中国制造"标价129美元。结果2万多人看了页面,584个人下单全选便宜的,美国版一个没卖出。这老板说关税政策根本没法让工厂回美国,消费者就是认价格。

这位老板叫雷蒙·冯·米尔,他本来在越南和中国生产淋浴头,后来想试试把生产线搬回美国。但美国人工贵、电费高,成本翻倍,只能把价格翻倍卖。他在网上同时挂出两版产品,就差产地和价格,其他完全一样。

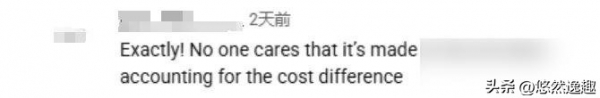

实验结果出来后,美国媒体采访他,他说消费者根本不买账。有人评论说"同样的东西谁愿意多花钱",还有人说"美国制造太贵普通人买不起"。其实这结果挺正常,美国现在通胀厉害,大家买东西都挑便宜的。

雷蒙本来想通过实验决定要不要响应政府号召搬厂回国,现在看来完全没戏。他说制造业回流美国根本不可能,光靠关税根本解决不了成本问题。美国政府总说关税能帮制造业翻身,但实际消费者用钱包投票,结果就是没人要贵的。

其实这事反映的问题挺大的。美国政府这些年总说要让工厂回国,但企业算成本账根本划不来。比如汽车厂,美国工人一天工资抵东南亚工人一周,造车成本高太多。政府补贴能补一时,长期撑不住。

雷蒙的淋浴头实验只是个缩影。之前有个新闻说美国超市货架上90%的日用品都是进口的,本土生产的东西越来越少了。就算政府加关税,企业要么自己搬厂去东南亚,要么直接提价,最后还是消费者买单。

现在美国年轻人买东西更看重价格,打折季抢购特别疯狂。有个网友评论说"我们就是爱找便宜,谁愿意多花钱"。这种消费习惯下,政府想靠政策让制造业回流,基本就是空话。

其实不只是淋浴头,很多行业都这样。比如服装厂早几年就搬走了,现在美国本土纺织业基本只剩高端定制。电子产品更不用说,全球供应链早就离不开中国和东南亚。

雷蒙说他以后可能继续在中国生产,因为成本实在差太多。美国政府要是真想帮制造业,得想办法降成本,比如减税或者补贴技术升级,光靠关税根本没用。但政府好像只会喊口号,具体措施没看到。

这事让我想起之前看的新闻,有个美国农民抱怨说种地成本太高,年轻人都不干农活了。制造业也一样,成本高没人干,企业自然往外搬。政府不解决根本问题,光靠政策根本没用。

现在美国街头便利店卖的零食,包装上全是"中国制造"。就算政府想推动本土生产,消费者还是选便宜的。雷蒙的实验结果说明白了,制造业回流这事,根本不可能实现。